On se souvient qu’il y a un an, Lucterios présentait 45 artistes femmes dont l’œuvre mérite à coup sûr de se situer dans l’histoire de l’art occidental. Au hasard des rencontres et des lectures, cette première ébauche s’enrichit aujourd’hui de nouveaux noms, avec des œuvres toujours intéressantes mais parfois peu connues.

En 77 avant notre ère, dans son Histoire naturelle, Pline l’Ancien évoque quelques femmes artistes de l’Antiquité, dont Timarété, ou Thamyris. Malgré sa célébrité reconnue de son vivant il y a deux mille cinq cents ans, aucune de ses œuvres n’a survécu jusqu’à nous, mais on sait que son tableau représentant Artémis, la déesse de la nature, de la chasse et des accouchements, a longtemps été conservé à Éphèse, là où se trouvait un des plus importants sanctuaires dédiés à la déesse.

© Bibliothèque nationale, Paris

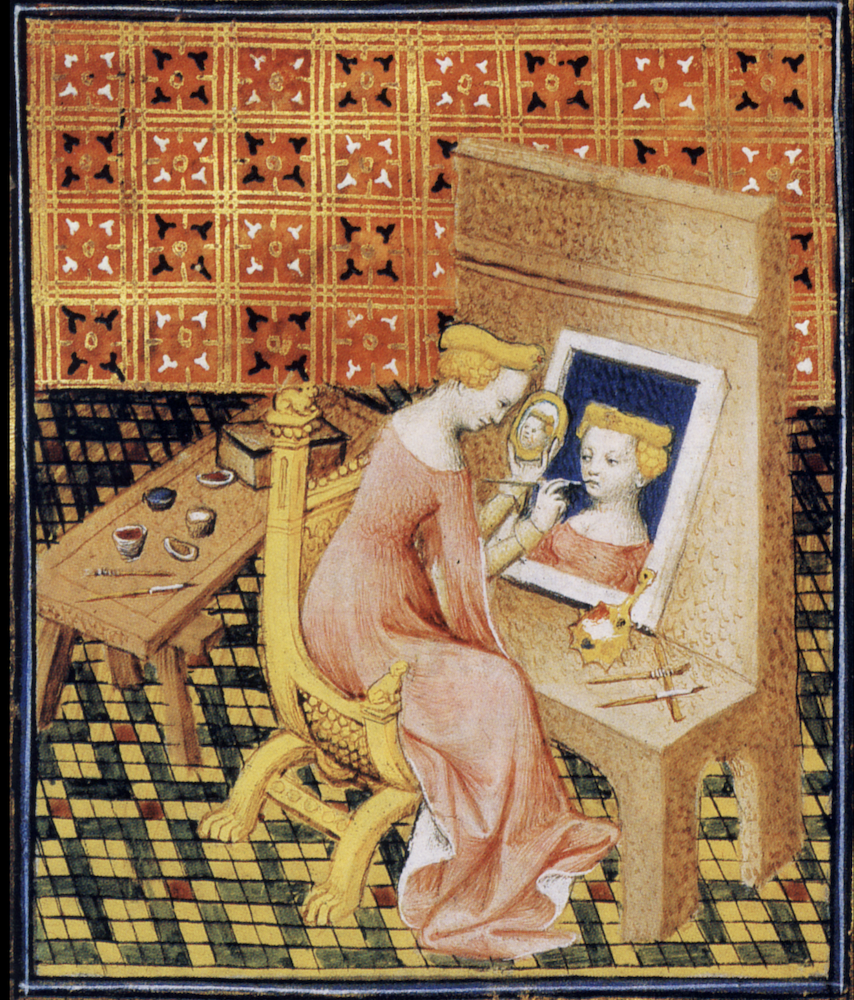

Pline cite aussi Iaia — ou Marcia — de Cyzique (vers -116 à -27), vivant à Rome au premier siècle avant notre ère, et qui choisit de rester célibataire toute sa vie. Elle peint principalement d’autres femmes, et serait la première à réaliser son autoportrait, avec des miniatures et des supports non conventionnels, comme divers types de tissus, une idée qui n’effleure aucun autre artiste de son temps. Elle grave l’ivoire de façon si remarquable que son talent éclipse celui de ses confrères masculins. Giovanni Boccace y fait référence dans De mulieribus claris, en 1374, le premier ouvrage de littérature occidentale réservé exclusivement à la biographie de dames de renom. En 1405, Cité des dames, de Christine de Pizan, la première femme de lettres de langue française à pouvoir vivre de ses écrits, reprend Boccace tout en interrogeant les passages misogynes, et préférant pour les femmes la noblesse d’esprit à celle de la naissance.

Aux environs de l’an 1000, à Gérone en Espagne, une nonne connue sous le nom de Dame Ende peint environ 1500 miniatures destinées à orner le codex Beatus de Gérone. Ceci montre qu’au haut Moyen-âge, quelques femmes de la classe supérieure développent une activité artistique et culturelle, dans une existence dévouée à la vie spirituelle et la piété.

© Domaine public

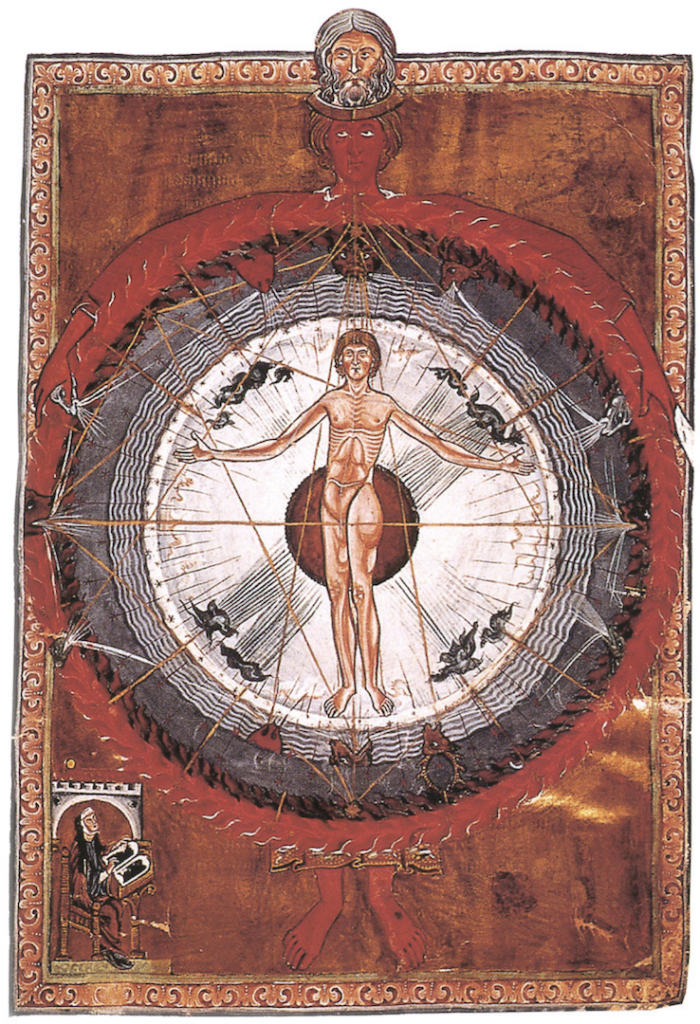

Hildegarde de Bingen (1098-1179) est une moniale bénédictine allemande multi-talentueuse. Mystique militante, elle consigne les visions qui l’habitent depuis l’enfance dans trois volumes qu’elle illustre. L’un d’eux, Liber divinorum operum ou Livre des œuvres divines mélange la théologie et la philosophie naturelle, d’où il ressort que l’organisation de l’univers et la nature de l’homme ont pour origine commune la création divine. La représentation qu’elle en donne sera reprise par Leonard de Vinci dans le célèbre Homme de Vitruve de 1492. Hildegarde de Bingen est considérée comme la première naturaliste d’Allemagne, rédigeant Physica, une description de plantes et d’animaux dans un but thérapeutique. Le savoir encyclopédique de la nonne devenue abbesse se nourrit à la fois de médecine populaire et de l’Ancien Testament, de la philosophie antique et de la scolastique, de nombreuses heures de lecture ainsi que de nombreux voyages. Son double don de voyance et de guérisseuse en fait l’un des médecins les plus renommés de son temps.

Herrade de Landsberg (1125-1195) est elle aussi une savante. Abbesse, elle rédige Hortus Deliciarum (Le Jardin des Délices), la première encyclopédie manuscrite sur vélin jamais réalisée par une femme, et qu’elle illustre de plus de 300 miniatures. L’œuvre est conçue pour les religieuses enseignant aux jeunes filles de la noblesse d’Hohenburg en Alsace, selon l’appellation du Mont Sainte-Odile à l’époque, et là où est implanté le couvent. Outre les écrits religieux, on y trouve des traités consacrés à la philosophie, à la cosmologie, à l’agriculture, ainsi que des poèmes accompagnés de leur partition musicale. Une des pages représente l’ensemble de la communauté des moniales, avec Herrade, l’abbesse, tenant en main un de ses poèmes rédigés en latin. Hélas, le manuscrit original de Hortus Deliciarum a été détruit à Strasbourg lors de la guerre franco-prussienne de 1870, et il n’en subsiste aujourd’hui que des copies réalisées au 19e siècle

Anna Maria Sibylla Merian (née à Francfort en 1647, et décédée à Amsterdam en 1717) a longtemps été exclue des cénacles de l’art. Car le 17e siècle ne peut accepter que l’estampe soit un art — il faudra pour cela que des peintres reconnus tels que Dürer, Rembrandt, Goya ou Picasso s’y adonnent — et qu’un sujet aussi vil que la métamorphose des papillons devienne digne de considération. En effet, le souci premier de la naturaliste Anna Maria est de rendre compte du monde entomologiste de la manière la plus précise du point de vue scientifique. Pour y arriver, l’auteure, qui a grandi dans le monde de l’édition de luxe, ne se contente pas du savoir-faire et de la connaissance du métier. Elle pousse les critères techniques à l’extrême, n’utilisant que les meilleurs artisans, les papiers les plus adaptés, et privilégiant l’excellence des encres et des modes d’impression. Tout ceci est hors de prix, mais éblouissant. Anna Maria conjugue donc le monde de la recherche entomologique avec celui des images haut de gamme. À cela il faut ajouter une détermination peu commune: sa décision de se rendre au Surinam avec ses deux filles mais sans la protection d’une escorte masculine choque, mais la rend célèbre. Suite à ce voyage, elle publie Metamorphosis Insectorum Surinamensium, compilation de gravures sur cuivre et colorées à la main, décrivant le cycle de vie des insectes que l’on trouve dans cette région de l’Amérique du Sud.

.

Mary Delany (1700-1788) entame son œuvre à 72 ans, alors que rien pourtant ne la destinait à devenir artiste. Fille d’une grande famille anglaise, l’éducation de Mary lui permet de dessiner, de faire de la couture et de la broderie, de parler le français, et même de jouer de la harpe ayant pris des leçons auprès de Haendel. Sa première passion la conduit à la création de tissus de mode à base de motifs floraux, puis au design de jardins, ce qui avec les années l’amène à devenir une botaniste confirmée. Mary devient artiste un peu par hasard, lorsqu’un coup de vent dépose un pétale de géranium sur sa table… juste à côté d’un papier coloré de la même couleur. L’artiste se prend au jeu, et comme elle n’a jamais appris à peindre, Mary prend du plaisir à reproduire des fleurs à partir de papiers colorés, découpés puis assemblés et collés comme une mosaïque. Cet ensemble de 985 planches se compose de telles finesses de nuances, agencées avec une telle précision que l’illusion en devient parfaite, supportant la comparaison avec les plus virtuoses des peintures à l’huile. Il faut voir ces collages en vrai, de près, pour en goûter pleinement à la féerie.

.

Le cas de Sarah Biffin (1784-1850) est étonnant. Elle naît en Angleterre dans une famille de fermiers pauvres, sans avoir ni bras, ni jambes. Mais la petite fille compense ces infirmités en devenant très tôt une virtuose autodidacte de la couture et de la peinture. À l’âge de 13 ans, un montreur de foire l’arrache à ses parents et l’exhibe — en l’appelant ‘La huitième merveille du monde’ — en train de peindre, le pinceau entre les dents et s’aidant de son épaule. Sa réputation et ses qualités sont telles que Sarah se voit reconnue par l’establishment artistique, et elle devient portraitiste de la noblesse européenne, comptant les monarques anglais parmi ses mécènes. En plus de ses talents de peintre, Sarah Biffin semble être une femme d’affaires habile qui utilise une stratégie d’autopromotion efficace. Elle a ainsi surmonté le triple défi de ses origines rurales, d’une femme artiste dans un monde d’où elles sont exclues, et de son handicap physique.

.

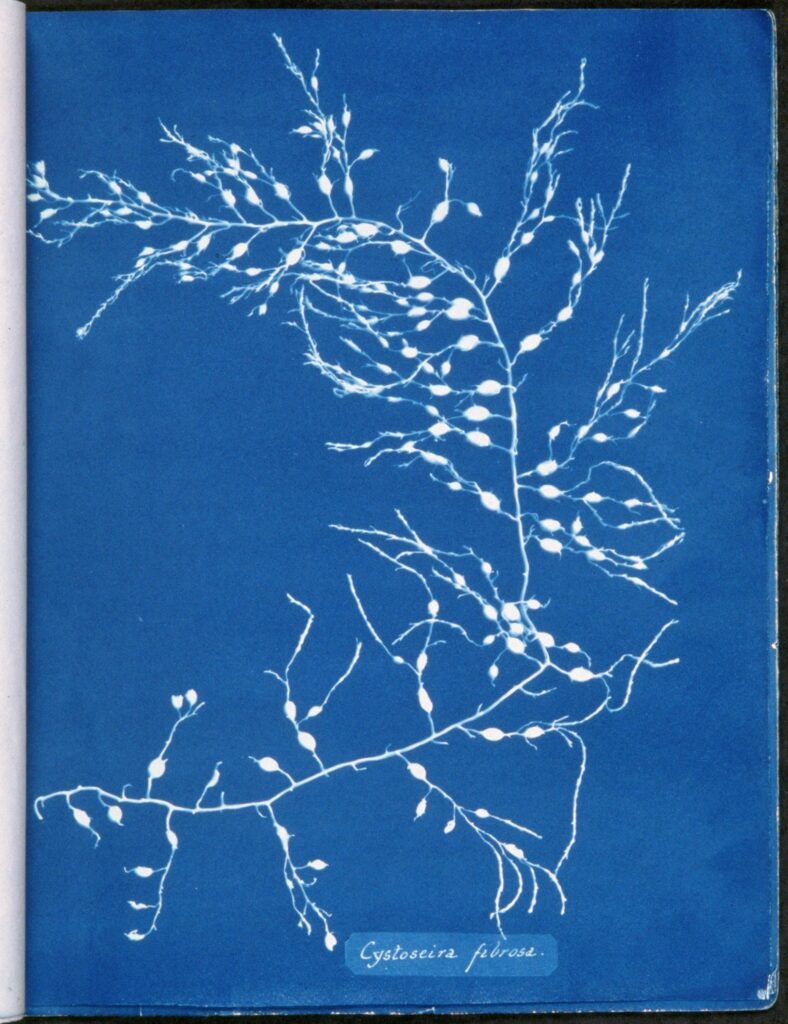

L’Anglaise Anna Atkins (1799-1871), orpheline de mère très jeune, reçoit de son père une formation scientifique, ce qui est rare pour les femmes de son époque. Elle se fait d’abord connaître par ses illustrations et gravures qui accompagnent des ouvrages de renom, notamment la traduction anglaise de L’histoire des mollusques de Lamarck. Suite à quoi elle se passionne pour les algues. Ses compétences et sa curiosité scientifique l’amènent à fréquenter les grands savants de son temps, et parmi eux William Fox Talbot, mathématicien, physicien, botaniste et archéologue. Soucieux de reproduire les paysages de manière automatique, il invente le calotype, permettant d’obtenir plusieurs tirages sur papier à partir d’un seul négatif, ce qui devient la base de la photo argentique moderne. Si Anna Atkins se passionne et pratique l’invention de Talbot, elle se tourne aussi vers John Herschel, à la fois mathématicien, astronome et chimiste. Ce dernier invente un autre procédé de reproduction, le cyanotype — à la teinte bleue caractéristique, obtenue par l’utilisation des sels ferriques et du papier traité afin de le rendre photosensible. Anna Atkins compose ainsi des herbiers de plusieurs centaines de planches, et devient une des premières femmes à pratiquer la photographie, et la première à publier un livre illustré de photographies.

.

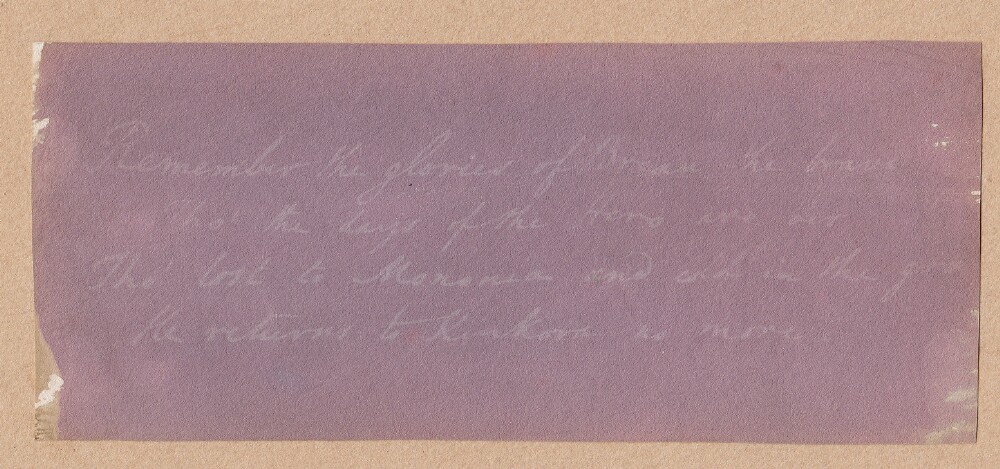

Constance Talbot (1811-1880) est la femme de William Talbot, tous deux britanniques. Pionnier de la photographie, il invente le calotype et des procédés qui engendreront la photogravure. Constance assiste son mari dans ses recherches, elle lui sert de modèle et conduit les activités du studio. En 1839, elle photographie quelques vers de Thomas Moore, devenant la première femme à produire une image photographique.

.

Née en Angleterre, Marianne North (1830-1890) est une grande voyageuse, parcourant le Canada, les États-Unis, la Jamaïque, Tenerife, le Japon, Bornéo, Java et Ceylan, sans oublier le Brésil, où elle réalise la plus grande partie de son travail depuis une hutte dans la forêt. Elle a ainsi réalisé 832 peintures de format quasi identique. Consciente de la qualité pédagogique et culturelle de ses productions, l’auteure conçoit et finance un écrin apte à les valoriser, se situant ainsi dans la continuité des cabinets de curiosités, prémices des musées. Elle a organisé non seulement la présentation et l’accrochage, mais aussi l’architecture pour le pavillon de Kew Gardens, dans l’ouest de Londres, choisissant elle-même les 246 essences des panneaux de bois verticaux à la base de l’assemblage des peintures. En termes contemporains, on pourrait dire que l’artiste est une des premières à penser son œuvre comme étant une installation cohérente. Il en résulte un foisonnement extraordinaire et généreux, comme une forêt luxuriante qui varie les espaces et cadres, les couleurs et la multiplicité des formes et des apparences de la vie végétale.

2 réponses à “8 mars 2025, Journée internationale des femmes, 4/6”

Merci, cher Vincent, pour ce beau reportage qui met les femmes à l’honneur.

Les repros et enluminures sont magnifiques, dans la lignée d’un Pastoureau, ce grand spécialiste des couleurs en héraldique !

Bonsoir Antoine, et rendez-vous pour la suite la semaine prochaine 😉

vb