Le livre-objet est quasi inexistant dans le monde de la bande dessinée jusqu’aux années 1960, même s’il est présent depuis des siècles dans d’autres domaines tels que le livre religieux, ou scientifique, le livre d’art, la littérature destinée à la jeunesse, entre autres. À la fin du 20e siècle, l’arrivée des ordinateurs et de la culture des écrans va tout changer. Car au début des années 2000, l’apparition de la BD en ligne marque un intérêt soudain pour le livre en tant qu’objet: quelques auteurs prennent conscience de sa matérialité, de sa manipulation au rythme des pages qui se tournent, de son bruit, du toucher, de son odeur, de son poids, de son format. Ils décident d’en faire la matière même du récit, et dans les meilleurs des cas c’est la forme elle-même qui génère la narration.

Toutefois, la production d’un livre-objet coûte cher, étant souvent réalisé de manière artisanale, donc lente et en peu d’exemplaires. Ceci explique les petits tirages et le peu de rééditions. Si l’on ajoute l’explosion actuelle du prix des papiers, on comprend combien l’avenir même du livre-objet semble désormais fragile… dans les circonstances présentes. Ne sachant ce que l’avenir réserve, apprécions pleinement l’ensemble exposé ici. Mise en valeur par une scénographie pourvue de moyens, cette exposition de classe internationale ne déparerait pas les cimaises des plus grands musées.

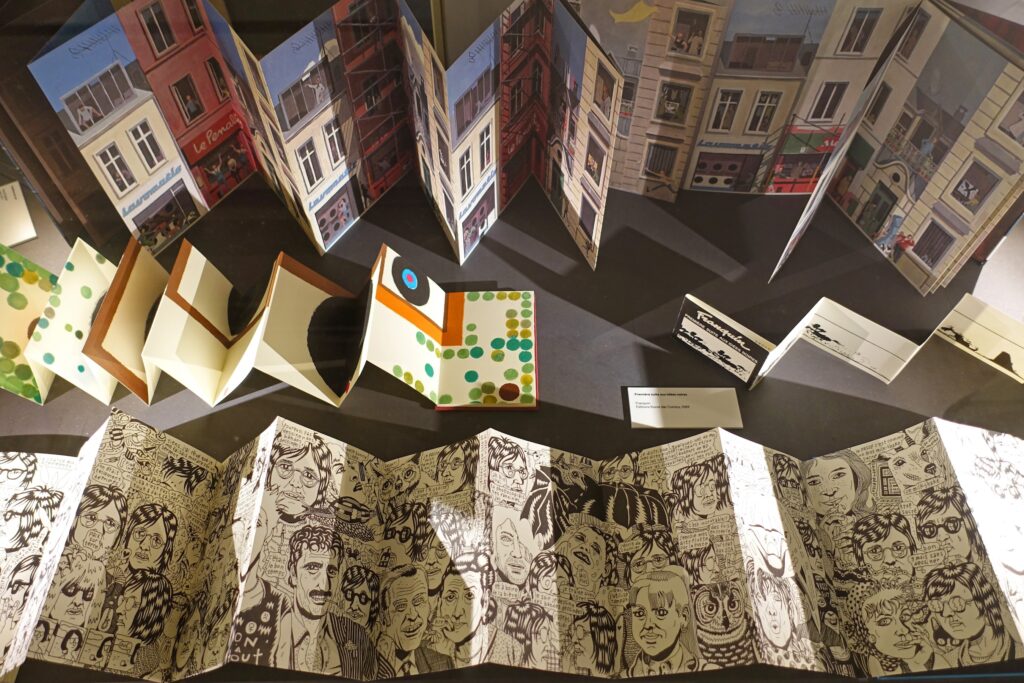

La manière la plus simple et la moins coûteuse de s’affranchir du livre composé de pages reliées entre elles consiste à composer un leporello, une longue surface pliée en accordéon qui se déploie. Les exemplaires les plus anciens ont été trouvés en Amérique précolombienne, chez les Aztèques qui les réalisaient en peau animale ou en matériau issu d’écorces végétales. Dépliés, les plus volumineux de ces codex à usage religieux s’étalaient jusqu’à 12 mètres de longueur! Alors que des milliers en ont été produits, seuls quelques rares exemplaires ont survécu aux autodafés pratiqués par les prêtres espagnols.

Le Petit Chaperon Rouge de Warja Lavater, exposé ici, marque une date dans l’histoire de la BD (on le perçoit ci-dessus, au centre de l’image, à gauche). Lors de sa parution en 1965, nombre de puristes l’ont rejeté sous prétexte que ce n’est pas une BD, mais un livre d’art, édité par une galerie d’art; et que, en plus, le conte de Perrault se traduit en signes abstraits, en simples taches d’aquarelle. Le même sort sera réservé quelques années plus tard pour les mêmes raisons, lorsque L’école des Loisirs publiera Petit-Bleu et Petit-Jaune de Leo Lionni en 1970. Cette étroitesse culturelle, et le cloisonnement qui en découle, est décidément une des pires cécités qui soit, ignorant le constat de Marshall McLuhan selon lequel le médium est le message. Il est piquant de remarquer qu’en 1934, la candidature d’entrée à Oxford avait été refusée à l’enseignant canadien… parce qu’il souhaitait étudier le cas la bande dessinée.

Malgré tout, quelques maisons d’édition se sont spécialisées. L’exposition offre ici un aperçu de l’activité des Éditions Polystyrène qui présente une panoplie d’albums à déplier, à combiner, à dérouler, à mélanger, etc. La dizaine d’autrices et d’auteurs présentés ici marquent leur volonté de raconter des histoires sous une nouvelle forme.

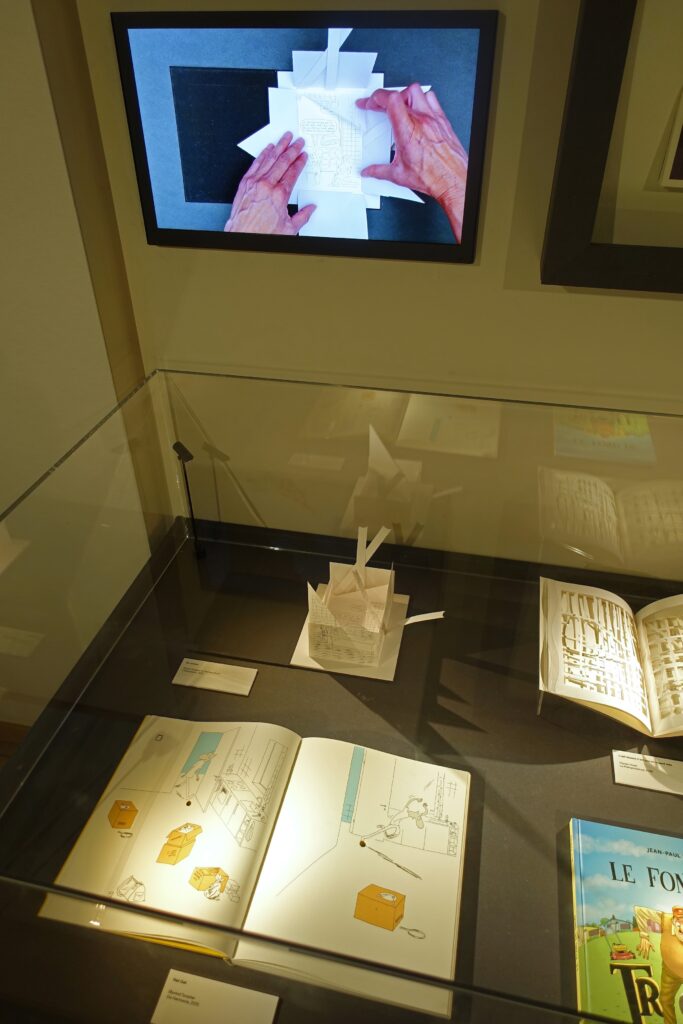

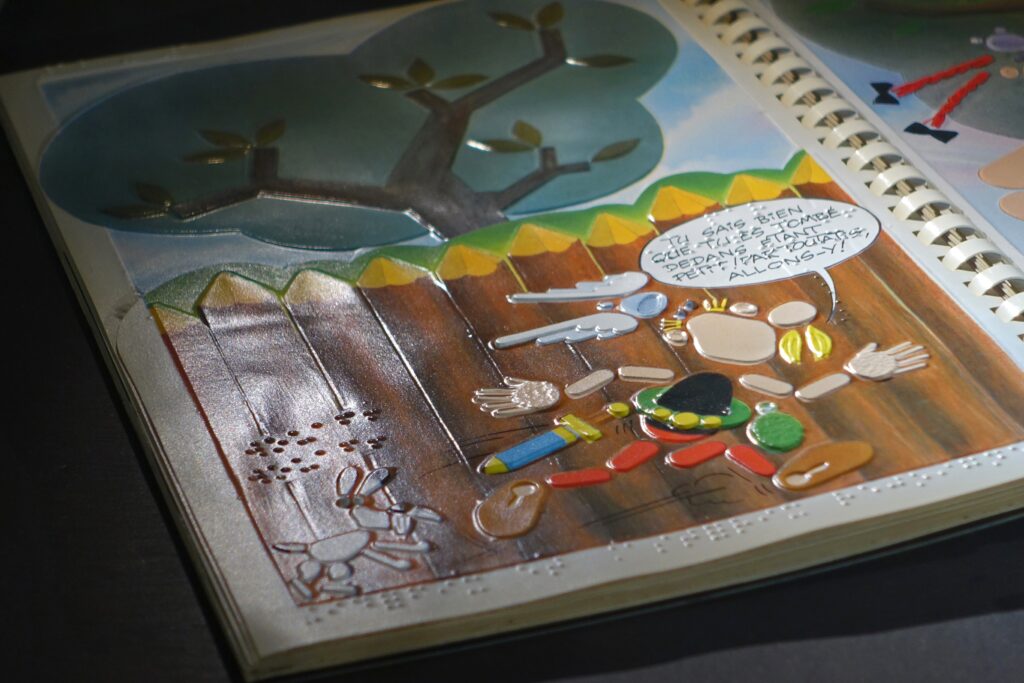

L’ensemble des autres vitrines abrite les réalisations originales de multiples auteurs lorsqu’ils abordent la thématique du livre-objet. Outre le leporello, et pour ne citer que les plus évidentes, il y a le pop-up et ses innombrables ingéniosités mécaniques qui deviennent magiques, les pliures dans chacune de ses possibilités y compris des versions en quasi-origamis, les découpes et les déchirures dans leurs variations les plus inimaginables les unes que les autres, les réflexions sur la capacité à sortir du format habituel de la planéité de la planche imprimée, la papier remplacé par d’autres textures-matières, le détournement d’objets — quotidiens souvent — métamorphosés en livre, le semi-relief à destination des mal-voyants dont les phylactères sont rédigés en écriture braille, et ainsi de suite.

L’imagination des créatrices et créateurs semble sans limite, et résonne comme une invitation à trouver d’autres solutions encore. D’où la présentation de ces quelques pièces uniques, réalisées pour un projet non retenu, par exemple un exercice dans le cadre scolaire ou un événement particulier.

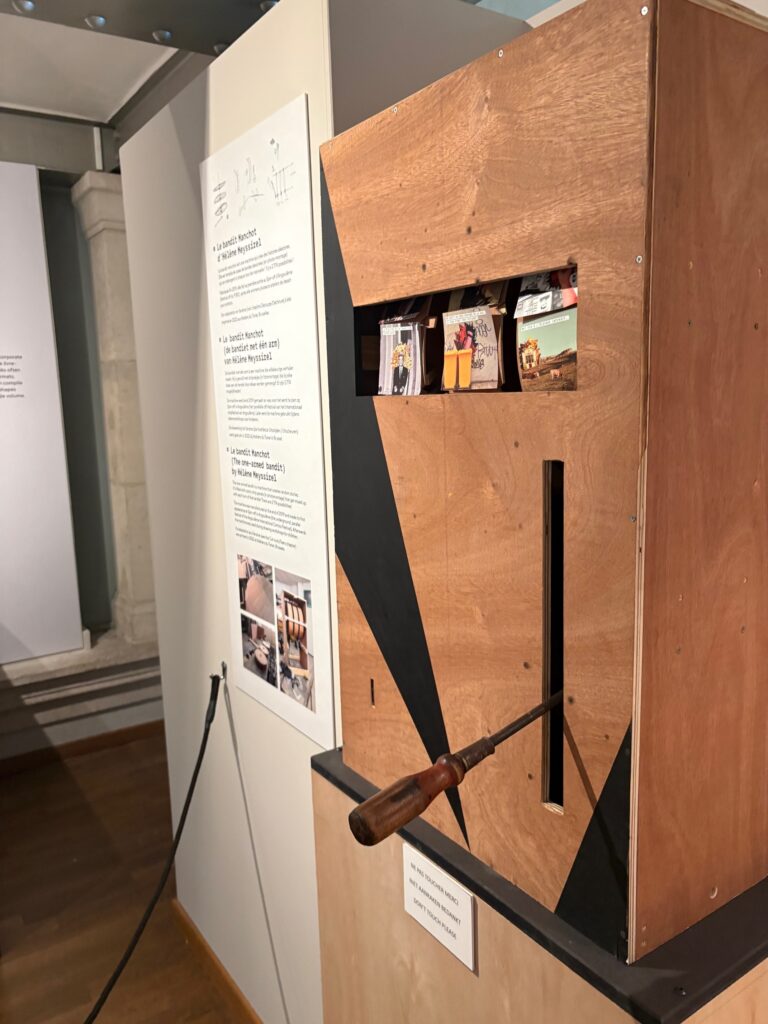

Parmi elles, on peut voir Le Bandit Manchot de Hélène Meyssirel. Le ‘bandit manchot’ est une machine à sous dont l’utilisation ne requiert aucune habilité ni aucune stratégie particulière: il suffit de tirer le manche et une combinatoire aléatoire s’affiche. Seul le hasard, ou la chance, décide du résultat. C’est ensuite à l’utilisateur d’imaginer un scénario…

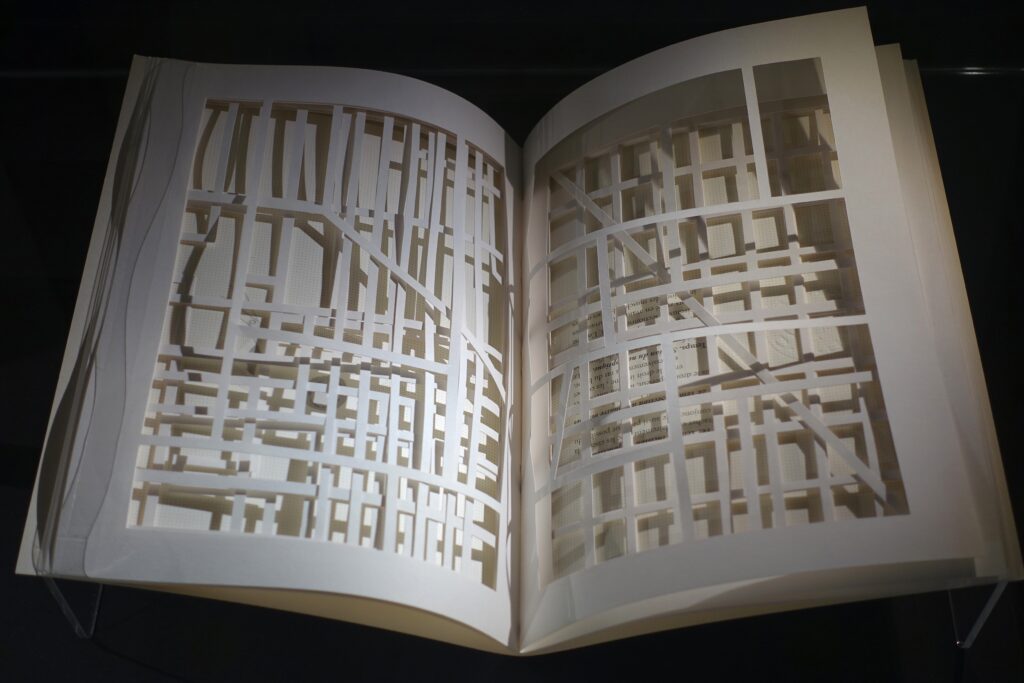

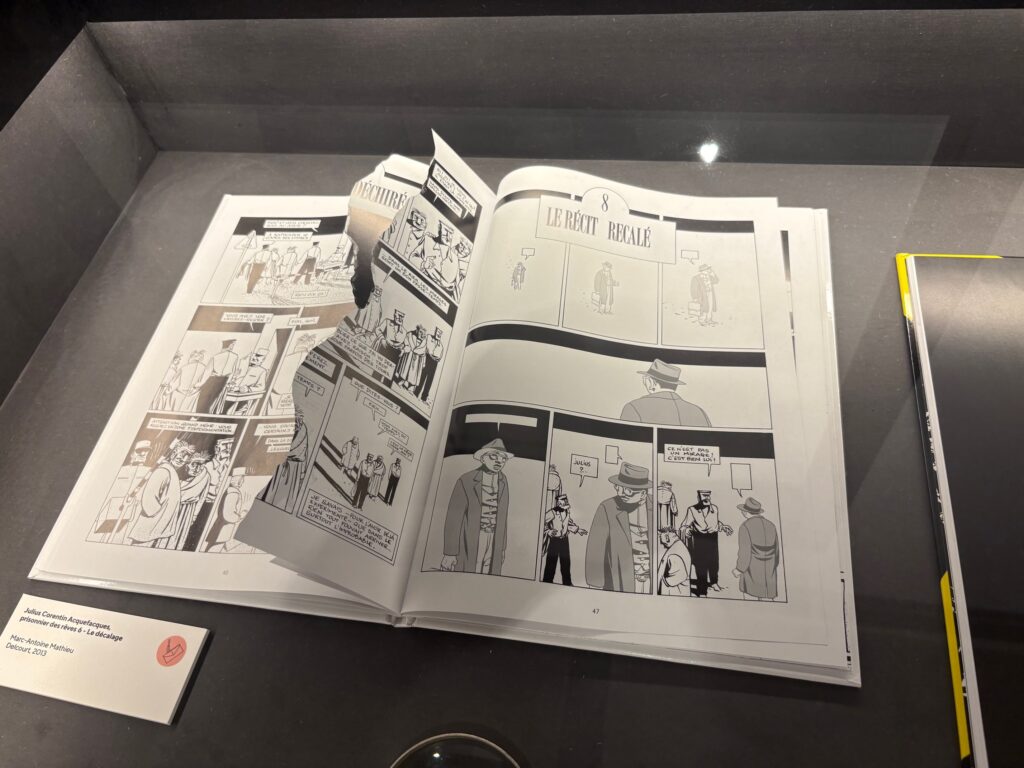

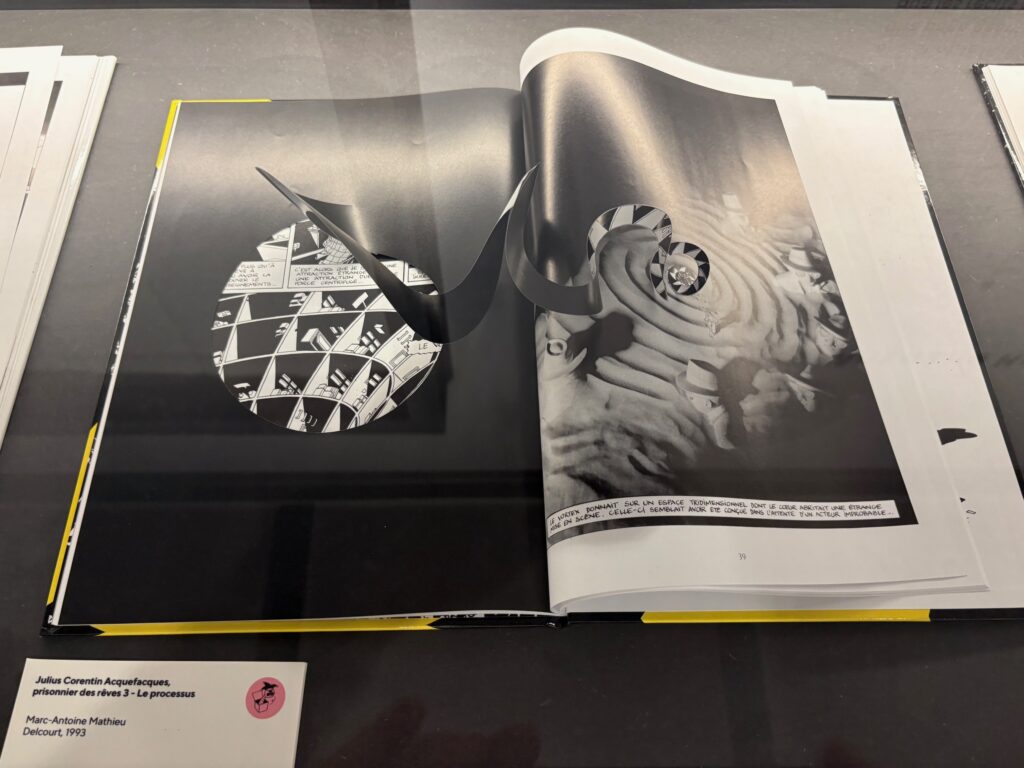

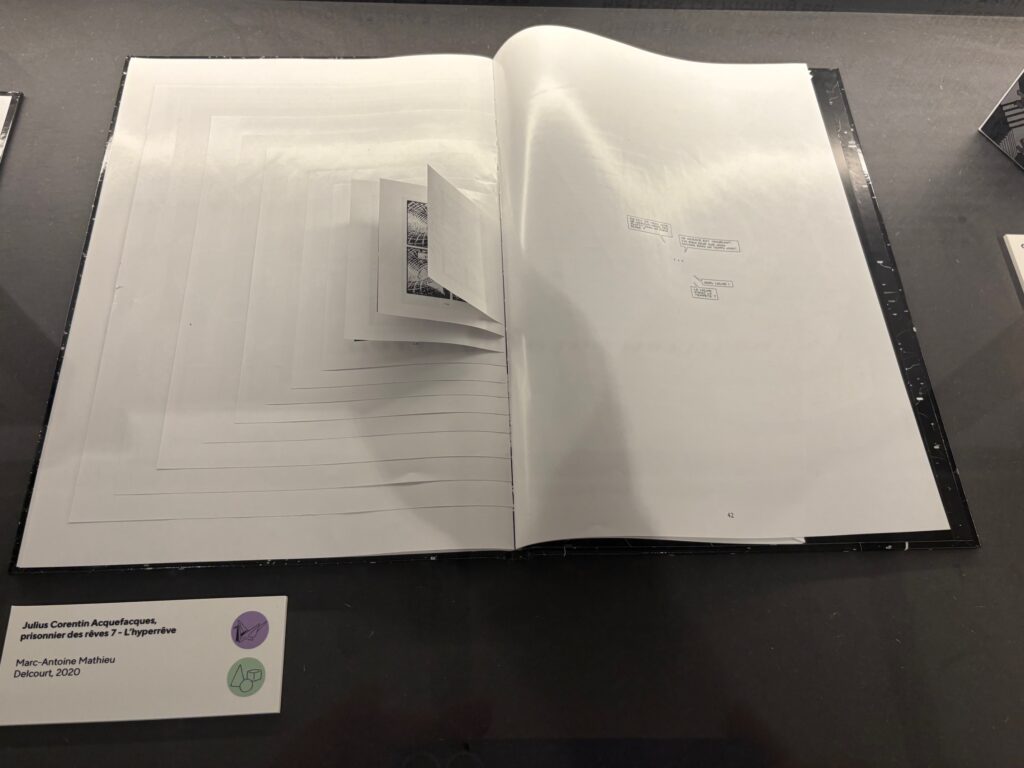

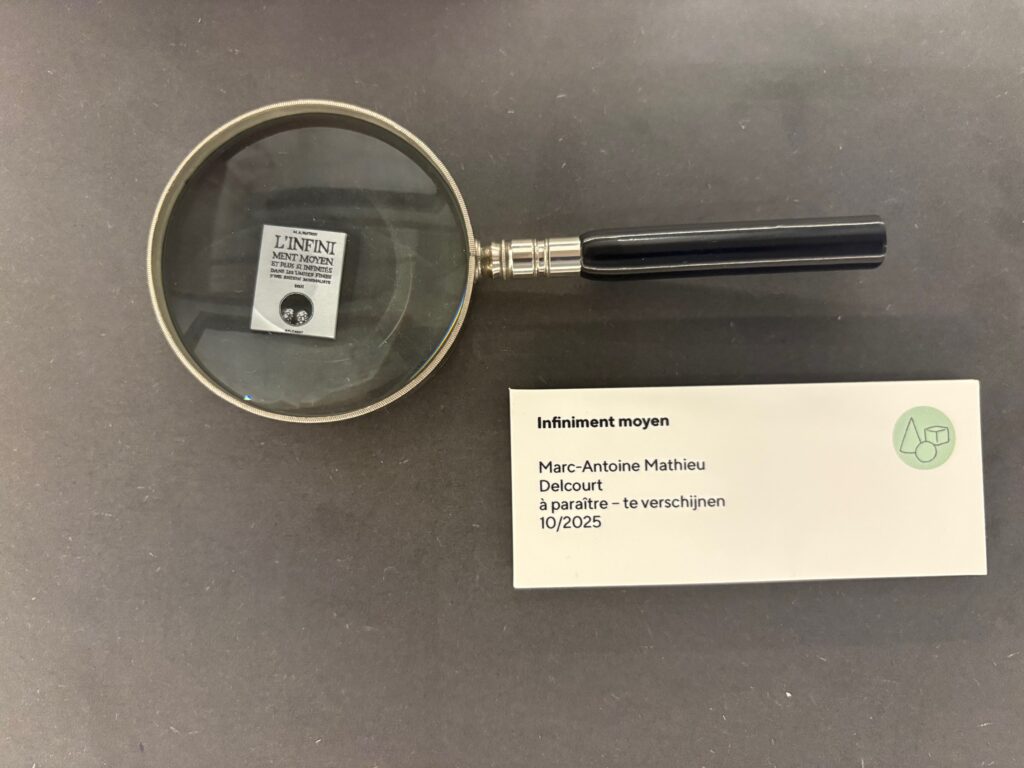

Le travail de Marc-Antoine Mathieu est le seul à se voir attribuer une vitrine d’exposition exclusive. Et c’est mérité étant donné la qualité de l’œuvre, sa longévité, son originalité, son invention, la quantité de propositions et les choix éditoriaux toujours judicieux. Car se renouveler et se maintenir au sommet depuis 35 ans est une prouesse rarissime, qu’elles qu’en soient les raisons.

À l’image du Big Bang, l’artiste invente un monde qui n’en finit pas de s’étendre, et d’édifier des structures toujours nouvelles, inimaginables au sens propre, mais soumises à des lois implacables de logique. On devrait d’ailleurs écrire ce mot avec un ‘s’. En ces lieux et en ces temps, nos repères de temps et d’espace n’ont plus cours, pas plus que nos certitudes. M-A Mathieu travaille le noir et le blanc comme la physique théorique observe le labyrinthe de la matière (et l’antimatière) et de l’énergie se distribuant dans l’espace-temps. Notre univers connu se trouverait-il dans un trou noir résidant dans un autre univers? L’horizon cosmologique que nous percevons serait-il l’horizon de ce trou noir d’où rien ne ressort? On peut le penser à partir de calculs et de théories apparus dans la seconde moitié du 20e siècle, au moment de l’apparition sur terre de l’auteur à la fois scénariste et dessinateur. Ne serait-ce que rêverie de scientifique, au même titre que les rêveries de Julius Corentin Acquefacques? Quel dédale!

Pour apprécier pleinement le travail de Marc-Antoine Mathieu, il faut peut-être avoir humé et goûté aux théories de la physique contemporaine concernant la relativité et les quantas, les structures de l’infiniment petit et de l’infiniment grand, les questionnements concernant les possibilités des univers, des multivers. En témoigne une fois de plus son dernier ouvrage intitulé L’infiniment moyen et plus si infinité dans les limites finies de cette édition minimaliste — à paraître cet automne. Il se présente comme ‘une folie, au sens architectural du terme: une construction singulière, expérimentale ou extravagante. Conçu avec le minimum d’encre, de papier et d’espace — l’ouvrage fait moins de 2 centimètres carrés, l’équivalent d’un timbre-poste — ce fumeto povera résolument décroissant invite à ausculter à la loupe quelques aspects miniaturisés d’un sujet démesuré: l’infini’.

Le livre-objet en BD

CBBD – Musée de la bande dessinée

Rue des Sables 20

1000 Bruxelles

Du 19 juin au 7 septembre 2025

Du mardi au vendredi de 10 à 17 hrs

https://www.cbbd.be/fr/accueil