Exposition à Landerneau, Finistère, Fonds Hélène & Édouard Leclerc

Publication réalisée à partir du dossier de presse

L’animal peuple l’imaginaire des humains depuis nos débuts. Il apparaît dès l’art pariétal de la préhistoire et traverse les siècles jusqu’à nos jours avec la même importance. Les artistes l’ont fantasmé, idéalisé, caricaturé, humanisé, hybridé, s’aventurant à la lisière de ce qui sépare l’espèce humaine des autres animaux. Depuis toujours, cette frontière fascine et trouble les artistes. Au cœur de notre quotidien, l’animal agit comme un révélateur de notre rapport ambigu avec le vivant, oscillant entre admiration, crainte et projections. À la fois miroir de nos instincts et figure de l’altérité, il incarne nos désirs, nos peurs et nos interrogations face à ce qui nous lie — et nous distingue — dans le règne animal. Au tournant des grandes révolutions esthétiques, les animaux s’imposent comme un marqueur des avant-gardes. Et sont, à chaque époque, le vecteur d’innovations formelles et conceptuelles.

Amulette du dieu Thot à tête d’ibis, VIIe – IVe siècle avant J.-C. © Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photo: André Morin © 2025, ProLitteris, Zurich

Incrustration du dieu Anubis canidé, VIIe – Ier siècle avant J.-C. © Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photo: André Morin © 2025, ProLitteris, Zurich

Le récit biblique du jardin d’Eden illustre l’idéal d’harmonie, un monde sans prédation ni domination où l’humain cohabite pacifiquement avec les autres êtres vivants. Pourtant, ce mythe fondateur repose sur une idée reçue: celle d’un paradis originel, opposé à une civilisation qui, en s’éloignant de cet état initial, aurait domestiqué le supposé chaos du monde sauvage. Dans l’imaginaire occidental, la nature primitive est souvent perçue comme un espace régi par la violence, où seules la puissance et la loi du plus fort s’imposeraient. Face à cette vision, la civilisation apparaît comme un rempart, un cadre structurant qui canaliserait les instincts primaires et garantirait l’ordre. Or, cette opposition est largement remise en cause, de Charles Darwin au 19e siècle, à Donna Haraway aujourd’hui. Le premier démontre, dans sa théorie de l’évolution, que la sélection naturelle ne repose pas sur la compétition mais avant tout sur la coopération et l’adaptation mutuelle entre espèces. La seconde, avec son concept de nature/culture, nous invite à repenser notre relation au monde, en termes d’interconnexions, l’humain n’étant qu’un acteur parmi d’autres au sein du vivant.

‘L’enfant sauvage’, décrit comme coupé de la civilisation, est fréquemment comparé à une bête. Il symbolise l’innocence primitive autant que la peur de l’altérité. En raison de ses comportements instinctifs, refusant à dessein ou malgré lui de se conformer aux règles de la société, il se trouve exclu de la communauté des humains. La différence, sous toutes ses formes, entraîne alors les pires discriminations, à l’instar de ces ‘curiosités humaines’ exhibées comme des animaux de zoo dans les foires, et traitées comme des objets de fascination ou de terreur. Elles révèlent les difficultés pour la société d’accepter l’autre avec ses particularités, sans l’animaliser.

Au cours de l’histoire, des cultures ont considéré les animaux comme des représentations de divinités sur Terre, mais de nombreuses sociétés les ont vus comme des êtres inférieurs, subordonnés à l’humain. Cette hiérarchisation de la vie animale a conduit à de multiples formes de violence. En renversant le sujet et en situant l’humain à la place habituelle de l’animal, les artistes nous interpellent.

Diffusée d’abord pendant l’Antiquité et reprise au 18e siècle, la théorie de la physiognomonie prétend établir des correspondances entre apparence et tempérament. Influencées par les classifications du vivant, ces doctrines ont conduit à comparer des individus à des animaux, alimentant l’idée d’une hiérarchie entre les groupes humains. Ces représentations ont servi à justifier l’esclavage, la colonisation et les discriminations. Caricatures et discours pseudoscientifiques entretiennent ces stéréotypes jusque dans la criminologie du 19e siècle. Leurs effets perdurent dans les préjugés et certains schémas culturels.

L’animal sauvage suscite autant l’admiration que l’inquiétude. Il incarne une puissance indomptable, une altérité radicale qui provoque un mélange de crainte et de désir. Cette relation ambivalente trouve un écho dans l’un des mythes les plus universels: celui de la rencontre entre l’humain et la bête, oscillant entre répulsion et attraction. L’un cherche à dompter l’autre, mais aussi à l’apprivoiser, à la comprendre, voire à fusionner avec elle. L’art, en mettant en scène cette relation, explore les pulsions que l’humain projette sur l’animal, miroir de ses propres contradictions.

Pourquoi Zeus choisit-il de se transformer en cygne pour séduire Léda? Selon le mythe, Zeus prend l’apparence du majestueux animal pour l’approcher. De cette union, forcée ou consentie selon les versions, naît une lignée héroïque. Zeus est coutumier des métamorphoses animalières, il a déjà conquis Europe en se transformant en Taureau. Ici, il fait le choix d’un animal ambivalent, en apparence inoffensif, dont la blancheur évoque la pureté, mais qui peut se montrer possessif. Depuis l’Antiquité, ce mythe gréco-romain fascine les artistes par son ambiguïté, entre violence et sensualité, domination et abandon, désir et transgression, séduction et contrainte.

À la lisière entre mondes humain et animal, centaures et Minotaure incarnent les tensions entre civilisation et sauvagerie. Leur corps hybride raconte un héritage de sangs mêlés qui les condamne à l’errance ou à la tragédie. Les centaures, mi-hommes, mi-chevaux, indomptables pour certains, porteurs de sagesse pour d’autres, sont tour à tour alliés ou ennemis des humains, leur rappelant la puissance incontrôlable de la nature. Le Minotaure est, lui, une créature unique, enfermée dans le labyrinthe de Dédale. Monstre et victime, il symbolise l’exclusion et le désordre que la société cherche à contenir. Ces figures puissantes et ambivalentes nous interrogent: que reste-t-il d’animal en l’homme?

Tisseuse patiente, mère vigilante ou présence inquiétante tapie dans l’ombre, l’araignée incarne des forces contraires: création et destruction, protection et menace, habileté et malédiction. Depuis des siècles, les artistes s’emparent de son image pour explorer sa polysémie, entre mythes anciens et visions intimes. Dans l’imaginaire psychanalytique, elle incarne des forces archaïques. À la fois protectrice et dévorante, elle tisse des liens étroits avec l’inconscient: angoisse de castration ou toute-puissance maternelle capable d’étouffer l’individu dans sa toile affective.

Des Métamorphoses d’Ovide aux grotesques de la Renaissance, jusqu’aux spéculations du transhumanisme contemporain, l’hybridité interroge la malléabilité du vivant et la porosité entre les espèces. Avec les grotesques, ces figures fantastiques issues de l’imaginaire, les artistes explorent les frontières entre le naturel et le surnaturel, le beau et le monstrueux, défiant les normes esthétiques. L’hybridation est à la fois l’occasion d’une exploration formelle et un prisme à travers lequel l’humanité interroge sa propre nature d’être animal, en symbiose avec d’autres espèces.

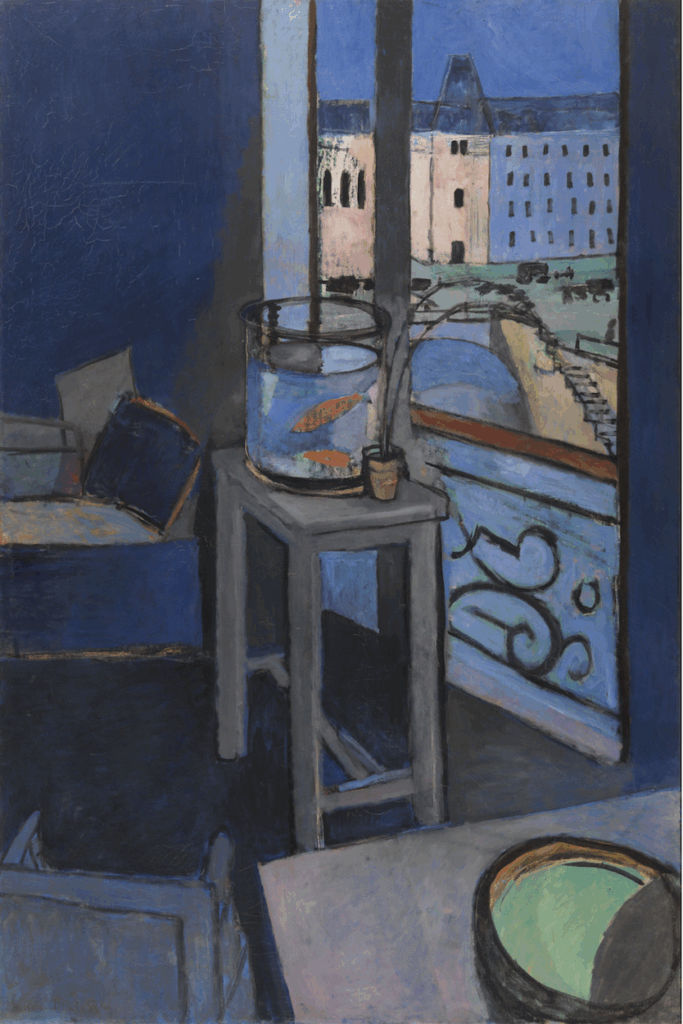

‘Donatello chez les fauves’: c’est par ces mots que le critique d’art Louis Vauxcelles qualifie les peintres exposés au Salon d’Automne de 1905. Ce terme péjoratif désigne un groupe d’artistes — notamment Henri Matisse — qui provoque une véritable révolution visuelle par l’utilisation audacieuse de couleurs vives et non naturelles. En dépit de sa connotation négative, l’appellation ‘fauves’ sera adoptée par les artistes eux-mêmes pour désigner leur mouvement. Le fauvisme se distingue alors par un rejet des conventions académiques et impressionnistes, en offrant une vision libérée de la couleur et de l’expression, marquant ainsi un tournant dans l’histoire de l’art moderne.

Au Salon des Indépendants de 1910, Joachim-Raphaël Boronali expose Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique, une toile dans le style impressionniste de Claude Monet — dont le tableau Impression, soleil levant a donné son nom au mouvement artistique. Quelques jours plus tard, le canular est révélé par la presse: le peintre est un animal, et qui plus est un âne (Boronali étant l’anagramme de Aliboron). Cette œuvre satirique vise à critiquer l’élitisme du monde de l’art et ce nouvel engouement pour un mouvement d’avant-garde dont les toiles peuvent être produites par un animal. Dès le début du 20e siècle, plusieurs expériences tentent d’évaluer la capacité d’animaux artistes à réaliser des œuvres d’art. Parmi les plus célèbres, le chimpanzé Congo, entraîné par le peintre surréaliste et éthologue Desmond Morris. (Rappelons que l’éthologie est l’étude scientifique du comportement animal). Congo produira plus de quatre cents œuvres entre 1956 et 1967. Proches esthétiquement de l’abstraction gestuelle, ses toiles divisent la critique: créations conscientes ou purement aléatoires?

C’est en 1911 que Vassily Kandinsky et Franz Marc fondent à Munich le mouvement Der Blaue Reiter (Le Cavalier bleu). Il incarne une nouvelle vision de l’art moderne où la couleur et la spiritualité prennent le pas sur la simple représentation du monde visible. Opposés aux académismes et aux contraintes du réalisme, les artistes du Cavalier bleu recherchent une expression intérieure pure, libérée de la figuration rigide. Pour eux, la couleur est porteuse d’émotion et de sens, et la forme doit se détacher des conventions pour toucher une dimension spirituelle.

Publiée entre 1933 et 1939, la revue Minotaure s’impose comme l’une des plus grandes publications d’avant-garde du 20e siècle. Son titre fait référence à la figure du Minotaure, créature mi-homme, mi-bête enfermée dans son labyrinthe, symbole de l’énigme, de la dualité et des profondeurs de l’inconscient. La revue se veut un espace de dialogue entre les arts plastiques, la littérature, la psychanalyse et le spectacle, en rassemblant les plus grands penseurs, écrivains et artistes de l’époque. À travers ses pages, Minotaure crée des ponts entre l’art du passé et les avant-gardes, réévaluant les traditions artistiques tout en s’ouvrant aux innovations plastiques les plus radicales.

Pendant longtemps, l’humanité s’était considérée comme une espèce à part, une exception du règne animal. Pourtant, on sait désormais qu’il est un être vivant comme les autres, ni au-dessus, ni en dessous, mais à côté, coexistant avec ses congénères non humains. Nous partageons une communauté de destins, du seul fait que nous partageons la même terre, les actions de chacun ayant des conséquences pour les autres. Le temps est venu de repenser notre relation aux non-humains, de les regarder comme des sujets plutôt qu’en tant qu’objets. Quand Descartes définit l’humain par cette formule, ‘Je pense, donc je suis’, Derrida répond: ‘L’animal que donc je suis.’

Le nombre de pièces exposées (plus de 300), et leur nature éclectique, auraient pu faire de cette exposition un bric-à-brac digne d’un marché aux puces. C’est loin d’être le cas, car les scénographes ont mis chaque pièce en valeur sans le moindre conflit ou privilège, ni la moindre répétition. Un grand bravo doit leur être adressé pour cette mise en place claire, astucieuse et imaginative.

Animal !?

Fonds Hélène & Édouard Leclerc

Rue des Capucins

F – 29800 Landerneau

Du 14 juin au 2 novembre 2025

Tous les jours de 10 à 18h00

Sauf les 1er novembre, 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

https://www.fonds-culturel-leclerc.fr/à-venir-animal-646-39-0-0.html

Une réponse à “Animal !?”

Le plus souvent l’endroit propose des expositions ( toujours remarquables) consacrées à un seul artiste : j’y ai vu, par exemple, Picasso, Henry Moore, Ernest Pignon-Ernest, Cartier-Bresson, Bilal. De temps en temps, c’est un thème qui est décliné : les cabinets de curiosités, l’univers de Tolkien.

Cette année, c’est « Animal !? » donc. Le visiteur peut être désarçonné par la multitude des directions proposées et par le foisonnement des oeuvres de toutes époques et de tous styles. Par le rattachement parfois un peu artificiel au thème. Mais c’est bougrement intelligent. Allez-y, il est encore temps.