Tout est affaire de regards dans La Madeleine pénitente de Georges de La Tour (1593-1652), peinte vers 1635. La jeune femme se regarde dans un miroir, mais celui-ci renvoie l’image d’un crâne sur lequel elle pose les doigts. Quant au regard du spectateur, il est condamné à rebondir sans cesse entre ces trois éléments — les seuls qui soient éclairés — sans pouvoir se fixer sur l’un ou sur l’autre. Le peintre introduit ainsi un élément de mobilité dans un tableau par ailleurs figé. À l’inverse, on devine l’activité agitée du travail de l’esprit dans cette image de Vanité. Le thème des Vanités est très ancien dans l’histoire de l’art, car il rappelle l’éphémère et la vacuité de l’existence humaine vis-à-vis de la mort. Ici, Marie Madeleine, séductrice et pécheresse repentie, cheveux longs et épaule dénudée, médite sur le temps qui passe, sur la mort inéluctable qui rend vains et dérisoires les plaisirs de la vie.

Toutefois, on pourrait tout aussi bien voir dans ce jeu des regards, à la fois immobiles et mobiles, un moment dans l’histoire de l’art, à la fin du 17e siècle, où les peintres se sentent pris entre deux feux. D’une part la soumission aux lois de la perspective qui gèrent la représentation de l’espace et de la profondeur de la manière la plus claire — Georges de La Tour ne s’y soumet qu’à moitié — et de l’autre la tentation, héritée du Caravage, de considérer l’espace comme un champ de bataille entre le chaos et l’ordre: de La Tour y adhère aussi pour l’autre moitié!

L’Académie royale de peinture et de sculpture est fondée en 1648, au moment où de La Tour peint La Madeleine pénitente. L’Académie se veut un lieu de réflexion où les artistes élaborent les règles de l’Art et du bon goût. L’institution disposant du monopole de l’enseignement artistique, les théories qui y sont défendues ont pratiquement force de loi. Un peu plus tard, en 1665, Louis XIV réorganise l’Académie, y voyant un moyen de mettre les artistes au service et sous le contrôle de l’État. Il en résulte Louis XIV en costume de sacre, peint par Hyacinthe Rigaud en 1701. Ce tableau impose pour un siècle l’idée d’unité, du point focal, de la cohérence visuelle, du monde stable, vérificateur et censeur… jusqu’à ce que les nouvelles générations de créateurs se sentent de plus en plus mal à l’aise avec ces valeurs érigées en dogme. Un dogme si puissant qu’il s’est érigé en vérité, et possède de nombreux adeptes aujourd’hui encore.

Les Demoiselles d’Avignon, peinte par Picasso au début du 20e siècle, contraste violemment avec le portrait du roi peint deux siècles plus tôt: les cinq demoiselles sont des prostituées, nues, et leurs visages ne correspondent plus vraiment au portrait idéalisé tel que le prônait l’Académie. La personne sacrée et unique du roi s’y dégrade en fragments. Le point focal unique s’y quintuple, et la stabilité devient mouvement des bras, des jambes. Enfin, le désir de pouvoir et de contrôle se transforme en sexualité brute, animale, sans chichis. Le monde nouveau, pluriel, mouvant et adapté à l’air du temps s’y concrétise. Chez Picasso, les corps n’ont guère plus d’importance que les objets qui les entourent, et le peintre prend plaisir à badigeonner sa toile avec des pigments colorés: ils ne sont pas destinés à la valorisation d’un sujet qui s’imagine être le centre du monde. À ce propos, on se souvient du dessin de Vinci, L’homme de Vitruve, un thème ancien mis à la sauce du jour par cet artiste emblématique de la Renaissance: ‘J’ai imaginé toutes ces machines parce que j’étais possédé, comme tous les hommes de mon temps, par une volonté de puissance. J’ai voulu dompter le monde.’

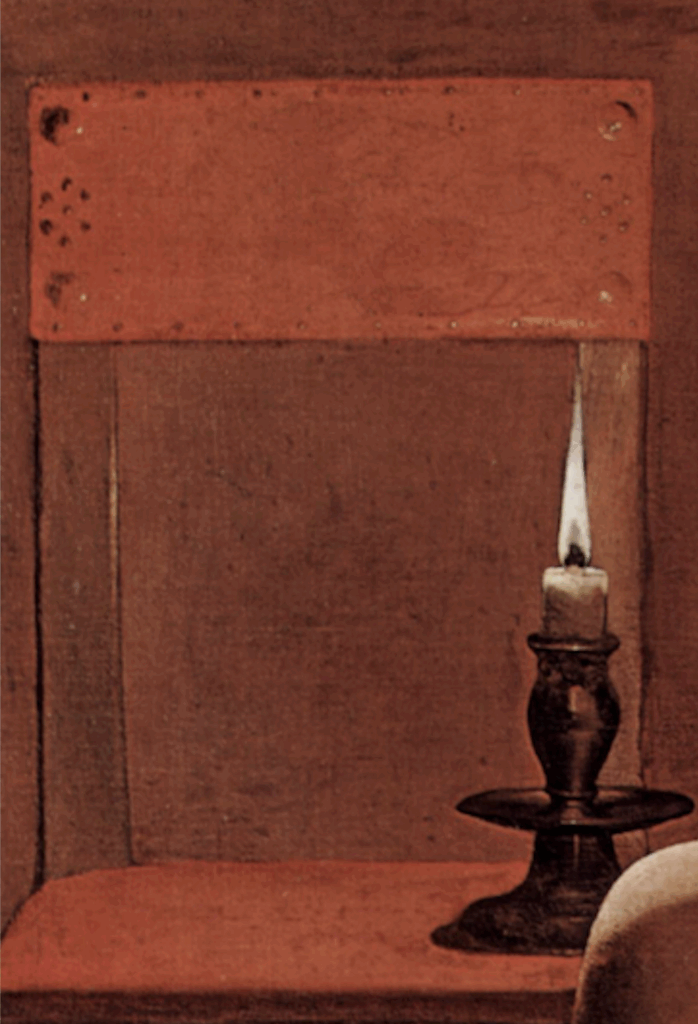

Dompter le monde afin d’occuper son centre n’est certes pas le cas de La Femme à la puce, peinte vers 1632-1635 par Georges de La Tour. Autant la figure du roi ou L’Homme de Vitruve se veulent le noyau rayonnant de l’univers, autant la pauvrette, anonyme — les exégètes ne savent rien d’elle — partage la focale du tableau avec une chaise où on pose les fesses, en compagnie d’une chandelle bientôt en fin de vie et d’une puce qui lui irrite la peau. À peine vêtue d’une chemise fatiguée, la femme écrase le nuisible entre ses ongles, ce qui la distingue radicalement des sujets nobles, tout à la perfection et la distinction de leur apparence. Le roi-soleil est ici transformé en flammèche vacillante qui se consume et en proposant autant de contre-jours que de surfaces éclairées. Et la présence de parasites indésirables rendrait ce roi, pourtant le phare du monde, peu crédible et rempli de honte.

Georges de La Tour suggère que pour y voir plus clair, il vaut peut-être mieux abaisser le degré de lisibilité et laisser apparaître les incertitudes et l’errance du regard qui enflamme l’imagination. Un détail semble révélateur de ce point de vue: le dossier de la chaise. On peut y voir les prémices de ce que deviendra la peinture du 20e siècle, avec les géométries de Piet Mondrian, et les surfaces de Mark Rothko. Dans les deux cas, la peinture se passe de l’idée de représentation, tout en utilisant des moyens minimaux liés aux surfaces élémentaires. Tout aussi intéressants sont les quatre gros clous qui arriment le dossier à l’armature. La flammèche, comme un soleil dérisoire que l’on peut tenir au creux de sa main, leur donne l’apparence de la lune en ses diverses phases croissantes et décroissantes. Il est toutefois impossible, devant cette gamme de tons rougeoyants, de ne pas songer au petit rond orange qui caractérise le premier tableau impressionniste de Claude Monet, Impression, Soleil levant.

Les potentiels de l’œuvre de Georges de La Tour étant incompréhensibles pour ses contemporains, elle tombe rapidement dans l’oubli dès la disparition du peintre… pour refaire surface lorsque les temps deviennent mûrs à les comprendre, au début du 20e siècle seulement. Certes, et sans jeu de mots, Georges de La Tour avance dans la pénombre, ignorant ce que l’art de peindre deviendra bien plus tard. Mais il pressent que la rigidité des règles imposées par l’Académie n’a pas d’avenir, et que l’art est bien davantage que la réalisation d’un programme venu d’en haut… et qu’il faut accepter la part sombre du monde et de nous-mêmes.

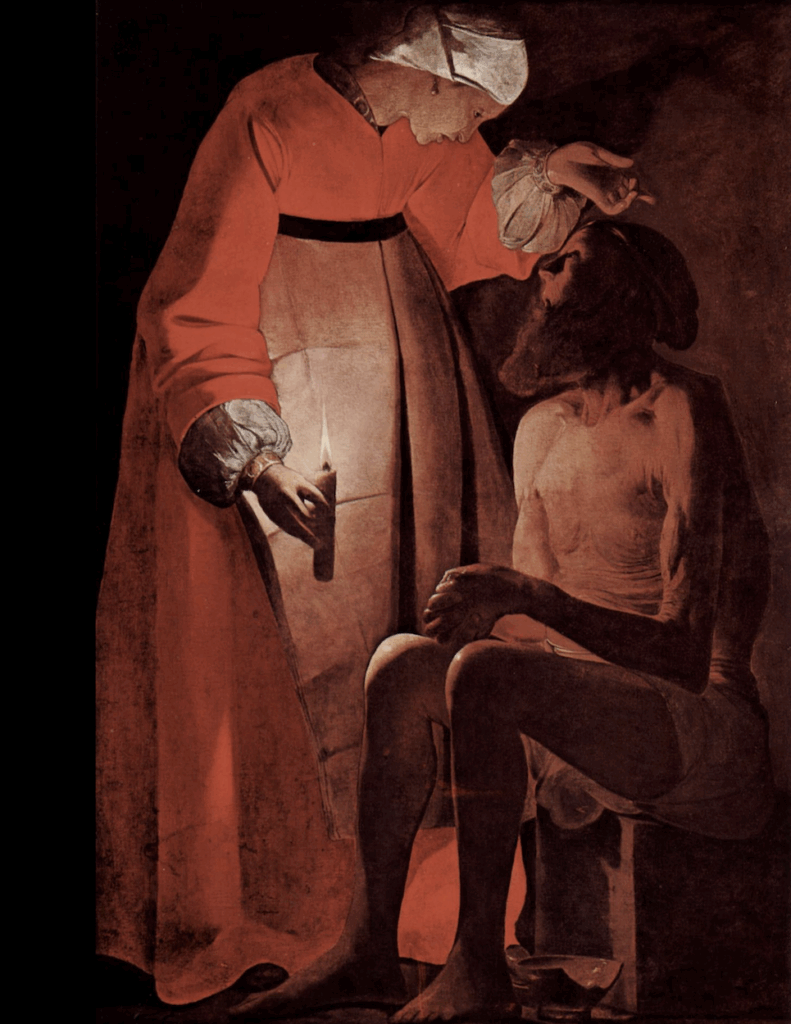

Le récit biblique fait de Job l’archétype du Juste dont la foi en Dieu est mise à l’épreuve. Noyé par l’adversité, il se retrouve pauvre et malade, abandonné de tous, réduit à soulager ses ulcères en les grattant avec des tessons de poterie. Et pourtant, il continue à aimer et se soumettre à ce Dieu qui le tourmente. Sa femme le conjure de renier ce bourreau cruel, rien n’y fait. Les arguments les plus rationnels et les plus lumineux ne sont aux yeux de Job qu’une preuve d’obscurantisme. Job raillé par sa femme, au même titre que Les Joueurs de dés, et L’Argent versé ou Le paiement des taxes, affirment les choix du monde matériel en compétition avec le monde spirituel, voire l’éthique. En effet, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, fussent-elles répréhensibles, et même illicites.

Voilà pourquoi le thème du reniement de Pierre ne pouvait que susciter l’intérêt de Georges de La Tour. Les Évangiles relatent qu’après l’arrestation de Jésus, la lâcheté de Pierre le conduit à nier par trois fois connaître le Christ, de peur de subir le même sort que son maître. Dans un contexte plus prosaïque, la naïveté des victimes les aveugle au point de ne pas voir la truanderie de bonimenteurs habiles, que ce soit avec La Diseuse de bonne aventure ou Le Tricheur à l’as de carreau. Chacun de ces tableaux présente à sa manière un mensonge, une mystification.

Chaque peintre sait qu’il triche. S’il prétend dire le vrai, cet illusionniste utilise pourtant tout une panoplie de moyens afin que sa toile en deux dimensions fasse semblant d’en posséder trois. Il sait aussi qu’il prétend représenter une scène qu’il n’a jamais vue. Enfin, il falsifie la réalité en la traduisant dans un système graphique qui lui est particulier, sans quoi tous les tableaux figuratifs de tous les peintres de toutes les époques ressembleraient à des photographies neutres, ce qui justifierait les mots de Pascal: ‘Quelle vanité que la peinture, qui attire l’admiration par la ressemblance de choses dont on n’admire point les originaux!’ Voilà pourquoi les chandelles font la marque des images peintes par de La Tour, car les zones d’ombres qu’elles génèrent dissimulent des pans entiers de l’information disponible. La lumière incertaine et vacillante permet au peintre de décider ce qu’il exhausse et ce qu’il dévalorise, c’est-à-dire d’être partial.

Mal voir fascine de La Tour. Le Vielleur au chien, une œuvre de jeunesse puisqu’elle a été peinte en 1620, fait partie de cette série de tableaux où le peintre met en scène des aveugles, des porteurs de lunettes et une kyrielle de personnages aux regards déficients. À ses pieds, son chien somnole entre quelques cailloux inertes et sourds à toute perception. Comme dans tous ses tableaux, de La Tour ignore la profondeur — Le Fifre, de Manet, s’en souviendra — car le plan vertical tend à se confondre avec le plan horizontal. Comme des cloques, le musicien, le chien et les cailloux surgissent de cet unique fond plane.

Le thème des enfants jouant aux bulles de savon est très en vogue chez nombre de peintres postérieurs à Georges de La Tour. On pense notamment à quelques Hollandais du Siècle d’or, puis à Chardin ou à Manet. La bulle de savon, légère, fragile, de peu de consistance, variable dans ses irisations changeantes, évoque le caractère éphémère et fragile de l’existence humaine. Tout autres sont les gonflements mis en images par de La Tour. Sa poétique le guide plutôt vers des expansions presque invisibles tant elles sont lentes, douces, souterraines, ressemblant aux fermentations qui bedonnent la pâte à pain tout au long de son élaboration, avant de passer au four.

Étant issu d’une dynastie de boulangers, de La Tour ne pouvait ignorer ce processus qui ressemble à la fabrication d’un tableau peint à l’huile, où la qualité finale dépend du travail de préparation. Dans les deux cas, tout raccourci est interdit dans un enchaînement où la longueur de temps, liée au repos, sont des ingrédients majeurs au même titre que la qualité des matières premières. Les fours à bois requièrent eux aussi une maîtrise du feu qui ne tolère aucun à-peu-près, et il faut rappeler que les œuvres de Georges de La Tour s’illuminent toujours de cette lumière braisée que l’on trouvait auprès des fours dans les ateliers des boulangers. Gamin, de La Tour ne pouvait ignorer cette lumière, la chaleur et l’odeur très particulière, proches de l’intime.

Toutefois, cet éclairage provient d’une chandelle, le plus souvent cachée. Ce type de lumière donne ainsi un sentiment de secret, de mystère et d’intimité. Cette image de nouveau-né — que l’on considère souvent comme étant le chef-d’œuvre du peintre — figure un bébé comme le représentent symboliquement les cougnous, cougnoles, quignoles et queugnoles si populaires à Noël dans le nord de la France et la Belgique. Comme un pain, au début le petit d’homme n’est que le fruit de quelques cellules qui se développent et gonflent avec lenteur dans un lieu clos, obligeant le ventre de la mère qui le porte à suivre le mouvement au fur et à mesure. Ceci explique pourquoi il y a si peu de plis et de rides dans les chairs et les tissus peints par de La Tour. Ils enflent comme le ventre d’une future mère ou le pain dans le processus de sa fabrication.

Plusieurs tableaux de Georges de La Tour montrent des jeunes gens en train de souffler sur des braises, comme ce Souffleur à la pipe, de 1646. Le souffle est indissociable de ces tableaux parce que le feu, aussi faible soit-il, produit de la chaleur et de la lumière, des ombres et des enflures comme on en voit ici. On pourrait donc regarder cette œuvre sous l’angle de la transformation des matières premières inertes en énergie visible. Toutefois, si le souffle est indispensable à ces tableaux parce que sans l’oxygène dans l’air aucun feu n’est possible, une autre lecture est encore possible, et c’est la grandeur des tableaux de Georges de La Tour: la plupart des mythologies font de l’air l’incarnation du monde de l’esprit dans le monde matériel. Pour ne prendre qu’un exemple parmi bien d’autres, dans la Bible le souffle divin donne vie à la glaise inerte afin qu’elle devienne Adam.

Ainsi, plusieurs lectures superposées font de l’œuvre de Georges de La Tour un ensemble complexe et ouvert qui apparaît sous des jours et des nuits différents. Que ce soit de la manière plus matérielle, quand le boulanger insuffle de l’air dans la pâte par l’action du pétrissage, ou l’angle de la biographie, ou celui de la chimie et de la physique du feu. Ou encore le point de vue de la métaphysique, intemporelle et intouchable par nos sens. Voilà pourquoi celui que l’on a parfois qualifié de petit maître local est tombé dans l’oubli pour renaître de ses cendres, tel un phénix au plumage de rouge et d’or, et pourquoi il nous interpelle aujourd’hui encore.

Georges de La Tour, entre ombre et lumière

Musée Jacquemart-André

158, boulevard Haussmann, F – 75008 Paris

Du 11 septembre 2025 au 25 janvier 2026

Du lundi au jeudi de 10 à 18h

Le vendredi de 10 à 22h

Le samedi de 10 à 19h

https://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/georges-tour