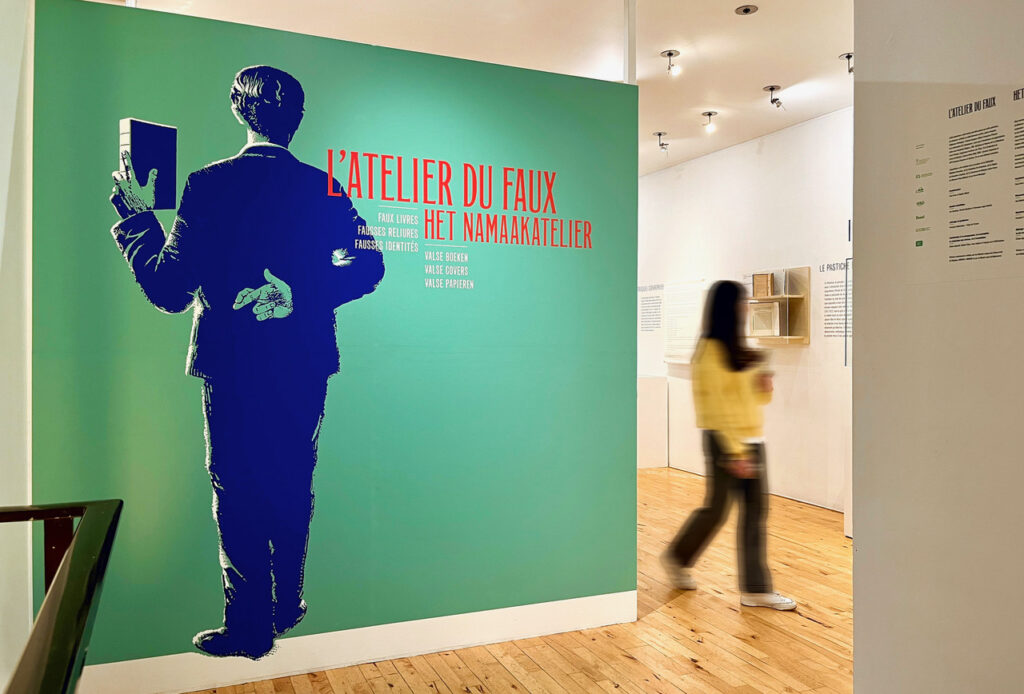

Quelles différences y a-t-il entre faux, copie, parodie, pastiche, plagiat, réplique, simulacre, traduction, interprétation, emprunt, contrefaçon et leurs synonymes ou semblables? Tel est le sujet de la superbe exposition — bien mise en valeur par la scénographie — qui est présentée actuellement à la Wittockiana, le musée des Arts du livre et de la reliure à Bruxelles.

présentation établie à partir du dossier de presse

L’univers du faux a inspiré de longue date un sentiment partagé entre réprobation à l’égard de ses pratiques et fascination secrète pour l’ingéniosité de ses acteurs. On sait qu’à la Renaissance, le goût des antiquités a entraîné la production de copies innombrables pour alimenter l’avidité des amateurs d’art. Et nul n’ignore aujourd’hui qu’à l’instar du marché de l’art, le commerce des produits de luxe et des biens de consommation a fort à faire pour déjouer l’habileté mondialisée des fraudeurs. La question du faux n’affecte pas que les objets. L’essor des nouvelles technologies multiplie les systèmes de copies et de ‘copillage’, les réseaux de la communication cèdent à la liberté débridée de l’anonymat, et le discours s’emballe par les fake news.

Pourtant, si l’empire du faux contamine jusqu’aux écrits, imprimés et virtuels, le monde des livres nous confronte à cette évidence, troublante et stimulante: le faux n’est pas forcément le contraire du vrai. Pour preuve, cet Atelier du faux où vrais faussaires et faux livres, plagiats délirants et détournements plasticiens subtils matérialisent ce paradoxe à travers le temps. Non pour le résoudre, ni pour en faire le tour complet. Juste pour l’observer, le questionner, le mettre dans tous ses états à partir de quelques exemples, diversifiés à dessein.

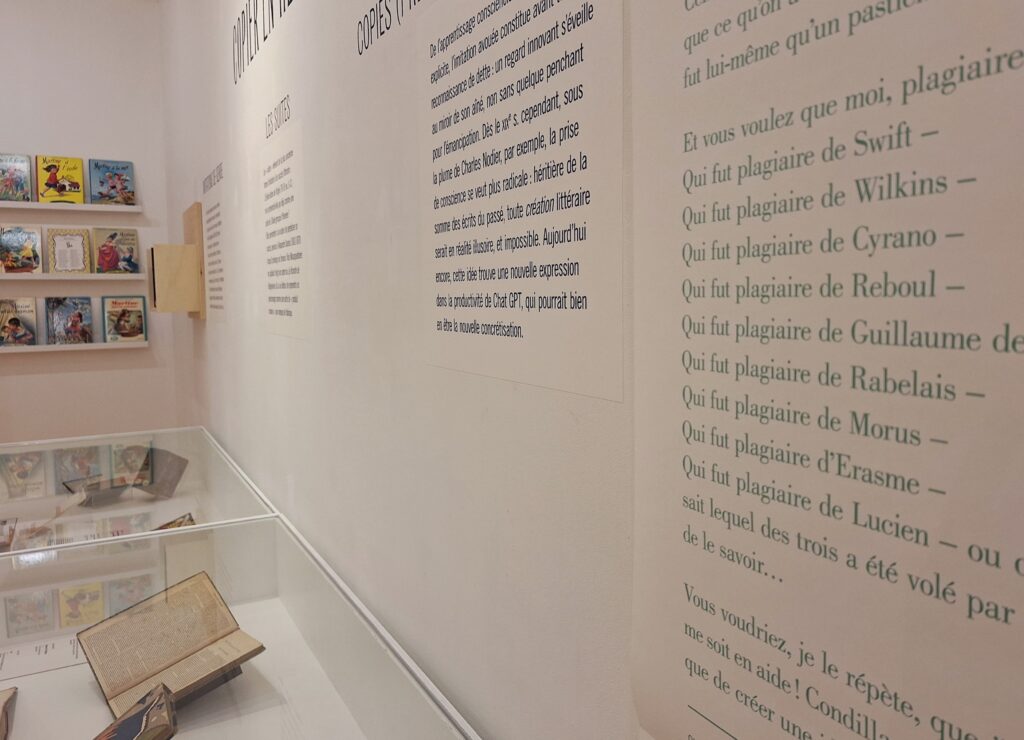

Le plagiat est un vol, la copie illicite une escroquerie. Néanmoins, explorer la question du faux nécessite un retour à sa prémisse: l’imitation. Avant de se vouloir malicieuse ou trompeuse, la copie, en effet, s’impose en ressort essentiel de l’apprentissage, et c’est à travers l’assimilation et le dépassement des modèles que l’imagination échafaude ses inventions les plus hardies. En Occident, l’héritage philosophique de l’Antiquité grecque impose jusqu’au XIXe siècle la pratique de l’imitation comme règle d’or de la beauté classique. La multiplication des moulages de la statuaire grecque et romain permet notamment aux ateliers et aux académies de mettre à la disposition de leurs élèves les copies dont ils ne peuvent acquérir les originaux. En littérature, le précepte ‘À la manière de…’ prévaut aussi. L’introduction de la composition française dans les programmes officiels de l’école publique entraîne dans sa foulée la publication de recueils de Modèles prescrivant l’imitation du style des grands auteurs, le ‘pastiche’, pour apprendre à bien écrire et à mieux lire.

Dans le domaine des reliures, la question du pastiche est complexe car le faux peut être affiché et assumé, pour des raisons de goût ou de cohérence esthétique, lors de restaurations, notamment. Dès le XVIIIe siècle, certains bibliophiles substituent ainsi aux reliures des livres anciens des créations plus au goût de leur époque. Au siècle suivant, à côté des restaurations, les reliures aux décors dits ‘rétrospectifs’ ou ‘historicistes’ sont particulièrement prisées, copiant de préférence les filets et les entrelacs dorés des chefs-d’œuvre de la Renaissance, ou ajoutant à des reliures anciennes des armoiries prestigieuses.

Dès le XIXe siècle, sous la plume de Charles Nodier, par exemple, la prise de conscience se veut plus radicale: héritière de la somme des écrits du passé, toute création littéraire serait en réalité illusoire, et impossible. Aujourd’hui encore, cette idée trouve une nouvelle expression dans la productivité de ChatGPT, qui pourrait bien en être la nouvelle concrétisation. Les ‘Suites’ relèvent de la plus ancienne forme d’imitation d’un succès littéraire. Elles permettent à un auteur de perpétuer un succès, pensons à Alexandre Dumas lorsqu’il prolonge ses fameux Trois Mousquetaires en publiant Vingt ans après ou Le Vicomte de Bragelonne. Ou à un éditeur de reprendre et prolonger un personnage. On n’imite pas toujours un auteur ou un texte, on peut également s’essayer à la reproduction d’un genre à succès. Ainsi le roman Les Mystères de Paris d’Eugène Sue lance la grande vogue des ‘mystères urbains’. Outre les diverses rééditions et traductions, l’œuvre a été imitée à plusieurs reprises dans la seconde moitié du XIXe siècle. Un phénomène romanesque qui, au fil du temps, s’est développé à l’échelle mondiale et auquel la Belgique a largement contribué, notamment en éditant nombre de romans calqués sur celui de Sue. Jusqu’à la signature de la convention franco-belge de 1852, des éditeurs belges mettent sur le marché nombre de livres et périodiques français à un prix de revient plus bas et sans rétribution des auteurs. Cette pratique n’est pas illégale en l’absence de cadre juridique supranational. Parmi les principaux auteurs contrefaits en Belgique, on citera Lamartine, Chateaubriand, Stendhal ou Balzac.

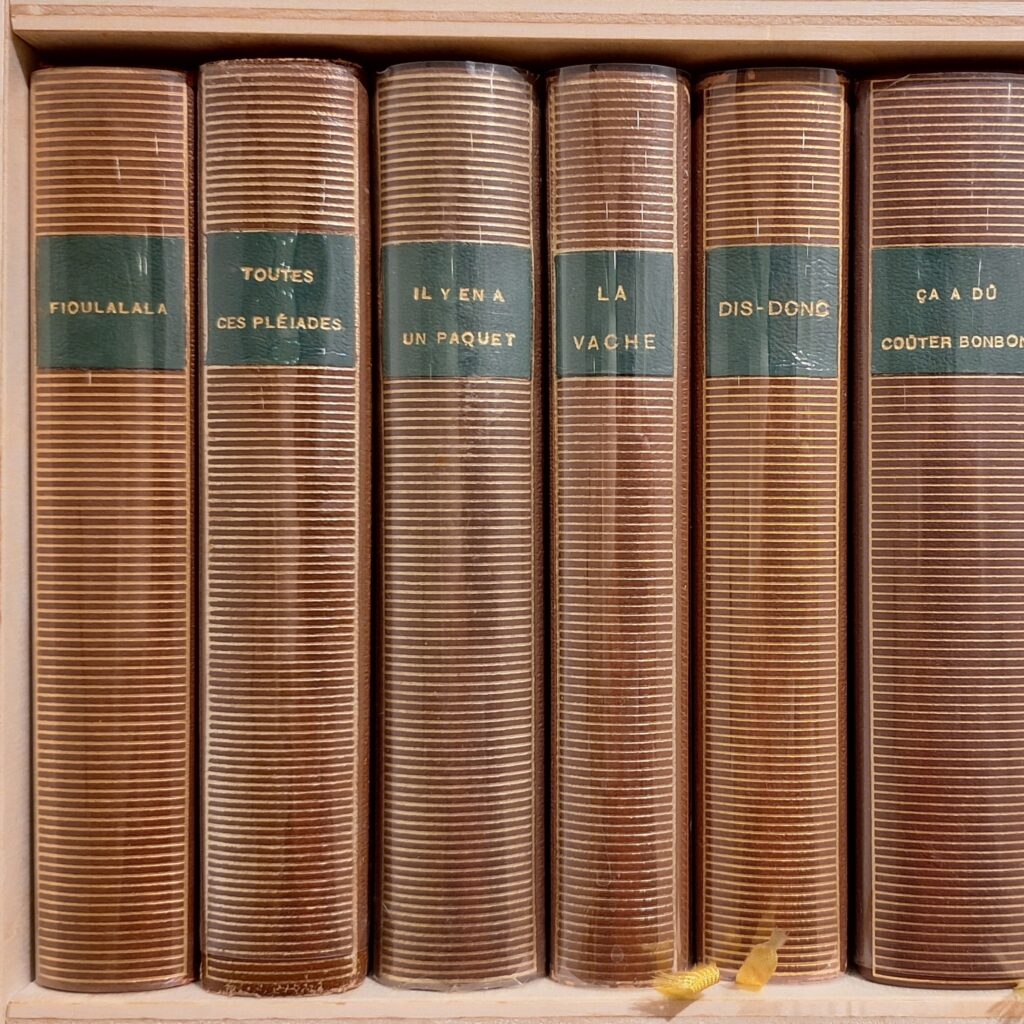

Prendre à contre-pied la fonction première de l’objet ou sa matérialité, dénaturer la figure tutélaire, jouer à satiété le vertige de la différence dans la répétition: quelles tentations quand la stature des maîtres sature l’horizon ou quand les rigidités du code prennent le pas sur la liberté d’inventer! Questionner, ironiser, ce n’est pas forcément dénigrer: un nouveau champ de possibles s’ouvre à partir des fissures de l’archétype, régénérant et tonifiant ainsi son pouvoir inspirant. Les œuvres des artistes plasticiens qui s’emparent du livre non pour l’illustrer, mais pour réfléchir à ses modèles, suggèrent que la matérialité même de l’objet peut être aussi questionnée, voire radicalement réinventée. Leurres purement décoratifs ou stratagèmes cachottiers, les livres ‘trompe-l’oeil’ déclinent astucieusement les jeux du luxe et du secret. Les biens rares et désirés stimulent l’ingéniosité des escrocs. L’univers du livre n’échappe pas à la contrefaçon: on en jugera par le brio de célèbres faussaires dont les impostures et les plagiats ont spectaculairement trompé par appât du gain. Dans le domaine de l’imprimé cependant, ‘Le faux et l’usage de faux’ ne sont pas toujours condamnables, parce que si l’exploration du domaine du faux mène souvent à des pratiques illégales, on y découvre des stratagèmes surprenants — et parfois même louables. On verra ainsi qu’une fausse lettre de Victor Hugo a joué un rôle non négligeable dans l’abolition de la peine de mort en Belgique. Et que, pendant la Seconde Guerre mondiale, le ‘vol’ de la maquette du Soir fut un acte héroïque de la résistance belge que plusieurs de ses auteurs ont payé de leur vie. Tout ‘faux’ doit donc être jugé en fonction du cadre légal et des circonstances de sa production.

La loi sévit contre l’imitation qui prend la forme du vrai pour usurper à autrui le droit de tirer profit de ce qu’il a personnellement créé. Brevets, marques déposées et droits d’auteur sont les garants de ce droit de propriété, limité dans le temps selon les domaines mais essentiel pour préserver inventeurs et créateurs de tous bords des plagiats frauduleux, et quelquefois dangereux. L’engouement bibliophilique pour les reliures prestigieuses ne manque pas d’aiguillonner l’ingéniosité d’artisans-relieurs, talentueux certes mais peu scrupuleux, qui excellent dans la production clandestine de pastiches illicites, parfois dans l’ombre d’ateliers ayant pignon sur rue. Leur démasquage est malaisé et tient parfois à d’infimes détails qui trahissent la copie.

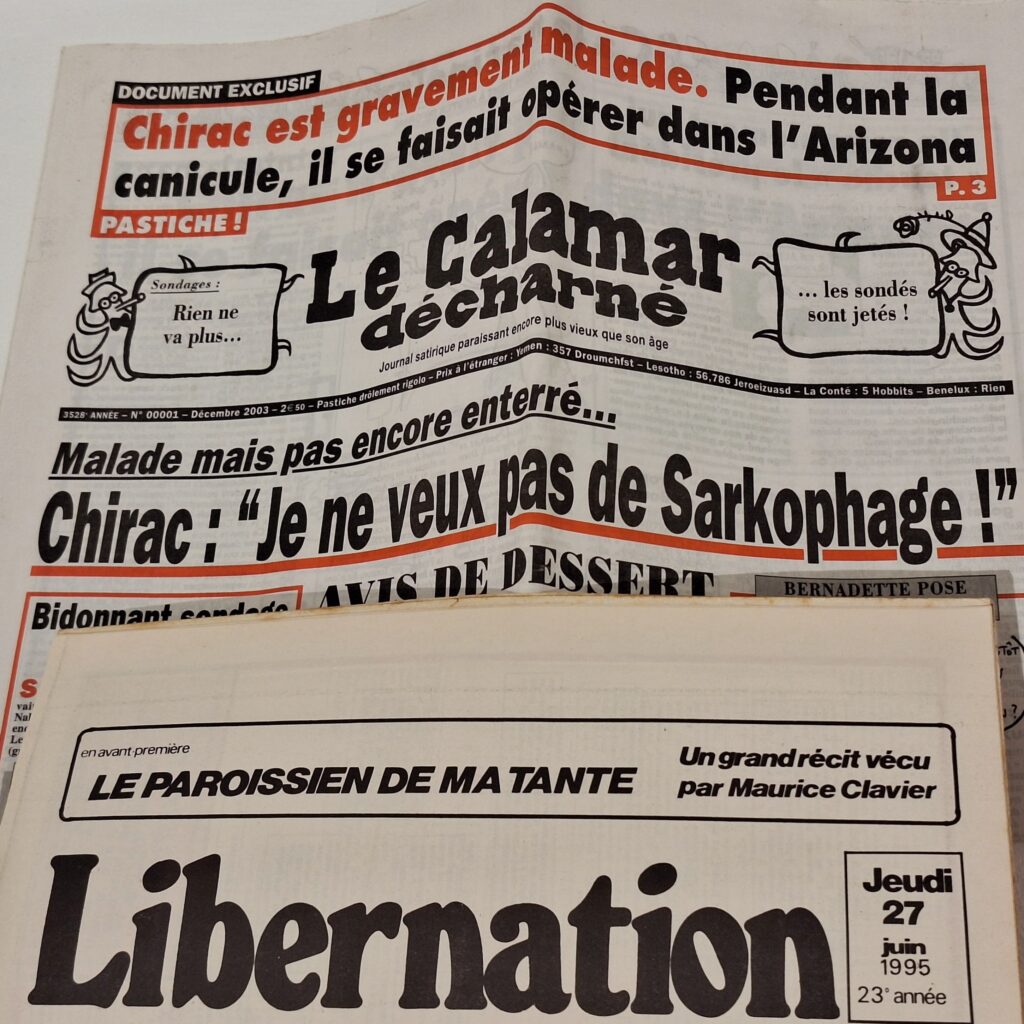

La presse a toujours besoin de remplir ses colonnes, même lorsque les nouvelles font défaut ou que les informations de première main sont inaccessibles. Dans ces moments de pénurie d’actualités, un peu d’imagination peut suffire pour donner l’envie d’inventer des scoops, voire des journalistes fictifs. Ce phénomène contribue à l’émergence des fake news, où rumeurs et spéculations prennent dangereusement le pas sur les faits réels, au risque de tromper insidieusement le public. Les intentions les plus louables inspirées par l’évolution des mentalités peuvent cependant conduire à des falsifications périlleuses quant à l’intégrité des œuvres, à leur authenticité historique et au respect de la vision originale des créateurs.

La tradition des faux catalogues de bibliothèques remonte à l’humanisme: la description d’une bibliothèque imaginaire peut y servir tantôt la satire religieuse et politique, tantôt le divertissement. Dans ce registre, le célèbre inventaire de la bibliothèque de l’abbaye St-Victor imaginé au XVe siècle par Rabelais s’est révélé novateur et inspirant: catalogues délirants, inventaires lacunaires et collections disparues abondent dans la fiction Comme si les nomenclatures rigoureuses et ingrates n’avaient d’autre choix, pour rendre compte de l’inépuisable profusion du réel, que de recourir aux géniales audaces de l’imitation. À titre exceptionnel, la force de frappe d’une mystification peut se révéler telle qu’elle génère tout un imaginaire collectif. Qui se souvient que le barde Ossian et la poétesse grecque Bilitis sont deux auteurs fictifs? Le premier s’est imposé comme un emblème de la culture celte, l’une des principales sources d’inspiration du romantisme nationaliste européen. La seconde, à l’instar de Marie de France, ou de Christine de Pisan, a intégré le panthéon des femmes de lettres aux nombreux mystères non éclaircis. Quant aux personnages subversifs sortis de la plume de Lautréamont ou du marquis de Surville — deux pseudonymes — ils incarnent, de façon contrastée, des figures littéraires aussi crédibles qu’influentes.

Les genres a priori non fictionnels, autobiographies, récits historiques, lettres, qui flirtent avec l’imaginaire semblent, de prime abord, conclure un pacte dérangeant avec la vérité. Nombreux sont pourtant les écrivains qui s’inventent un ou plusieurs noms de plume, nourrissent une empathie chimérique avec un personnage réel ou introduisent des personnages de fiction dans la réalité. Des constantes apparaissent au cœur de ces expériences littéraires multiformes: complexifier les paramètres de l’identité, dénoncer la relativité des fausses évidences et souligner la porosité de la réalité. En littérature, le pastiche désigne plus spécifiquement l’imitation parodique. Il s’agit de repérer les caractéristiques d’un auteur ou d’un style, et de les insérer dans un récit nouveau. Parmi un répertoire abondant auquel s’ajoutent des pastiches de presse, les quelques cas de figure épinglés ici éclairent à nouveau le double enjeu de l’exercice: hommage à la singularité du modèle et célébration de la virtuosité de l’imitateur. Jouer avec le faux jusqu’à l’épuisement du modèle n’est certes pas un geste stérile. La reprise vertigineuse des copies ou, au contraire, l’effacement des évidences de l’original libèrent subtilement les pouvoirs inconscients des œuvres.

La fin de l’exposition vous propose d’interroger l’Intelligence Artificielle, ChatGPT, afin d’obtenir quelques réponses aux problématiques soulevées par l’exposition. Lucterios vous souhaite un bon amusement.

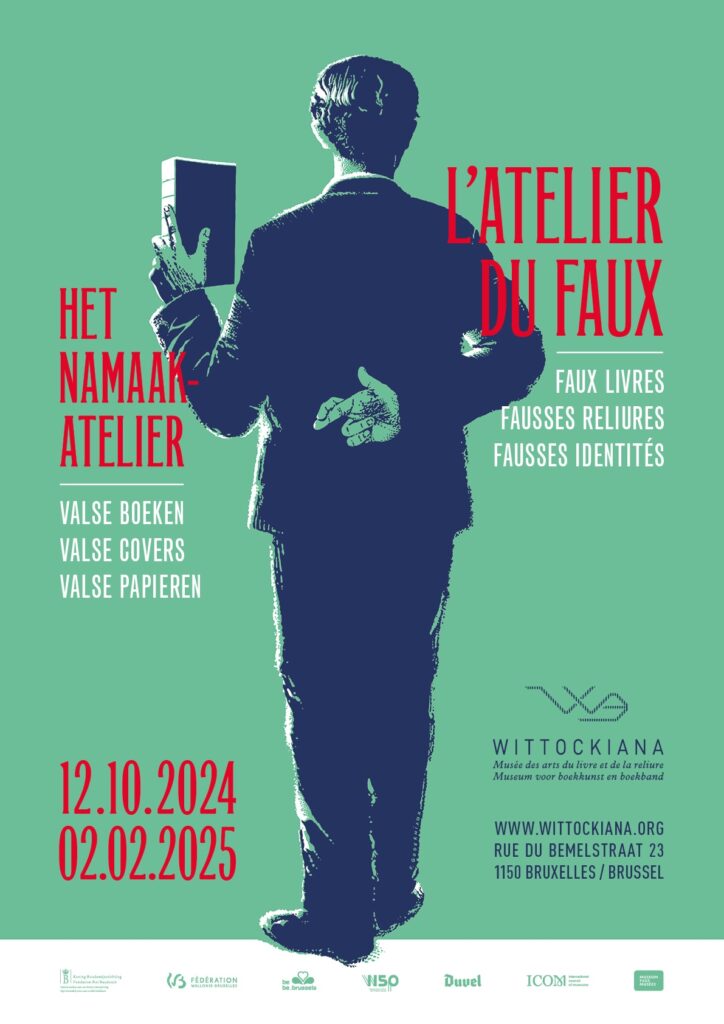

L’Atelier du faux

Wittockiana, musée des Arts du livre et de la reliure

Rue de Bemel 23, 1150 Bruxelles

Du 12.10.2024 au 02.02.2025

Du mardi au dimanche de 10 à 17.00h

Fermé le lundi

https://wittockiana.org/latelier-du-faux/

À l’étage, l’exposition Jacques Lacomblez / en mots et en images est à voir jusqu’au 15.12.2024

3 réponses à “L’Atelier du faux”

Un thème d’exposition original et passionnant !

Bravo à François Goderniaux pour la conception graphique, la réalisation de l’affiche et des lettrages de l’exposition.

PR

Le grand Milton Glazer lui-même très sensible à la question, à donné plusieurs conférences sur – L’influence, l’inspiration et le plagiat-. Son affiche la plus connue dans le genre est celle s’inspirant du « studiolo » du Comte de Montedolfo à Urbino. Tout en marqueterie de bois exotiques, la petite portable d’Olivetti y est elle aussi représentée en bois. et entourée de tous les codes et découvertes de la renaissance italienne. Elle acquiert ainsi ses lettres de noblesses…

C’est toujours au détour du chemin, dans une discrétion constante que François Goderniaux réapparaît, tel qu’en lui-même son talent nous parle. Très belle identité pour une exposition qui vient à point dans ce lieu d’exception qu’est la bibliothèque Wittockiana.