Pseudonymes

Une carte blanche signée Philippe Goddin

Qui sait exactement pourquoi, il y aura cent ans cette année, le jeune Georges Remi s’est rebaptisé « Hergé » ? Certes, bien plus tard, le créateur de Tintin, sollicité par les médias, a livré une explication sympathique. En quelque sorte il aurait décidé d’user d’un pseudonyme pour signer ses travaux « indignes » (ses vignettes et ses historiettes), réservant son vrai nom aux œuvres qu’il aurait produites dans d’autres modes d’expression « hartistiques ». Ce H qu’il plaçait volontiers devant le mot « art » dans la conversation m’a toujours paru curieux, je dirais même plus : ambigu. Comme si, gêné de triompher dans le domaine dit mineur des « petits Mickeys », il se gaussait de ce qu’il n’avait jamais pu atteindre du côté des arts dits « majeurs ».

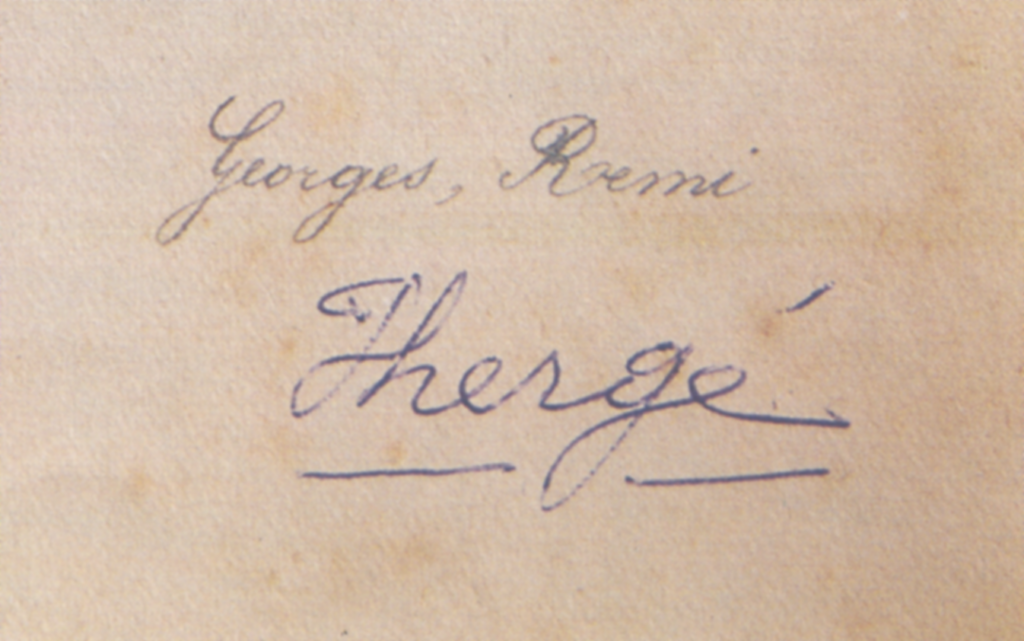

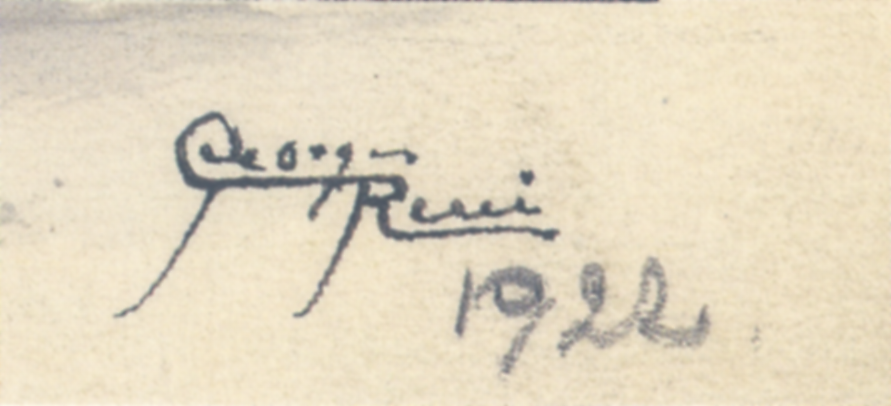

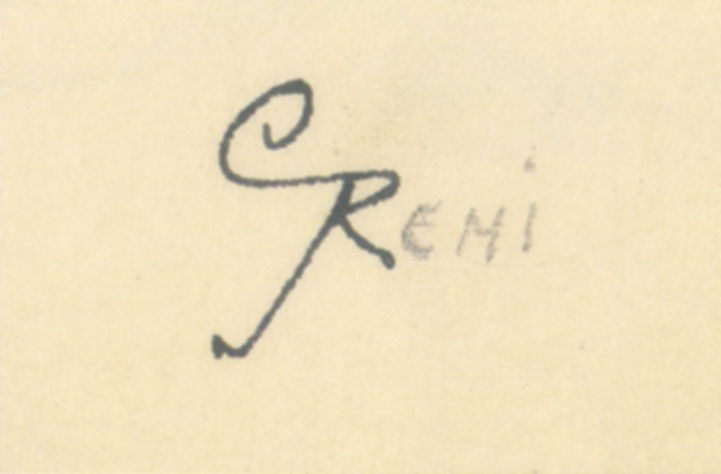

Quoi qu’il en soit, au commencement était donc Georges Remi, intéressé par le dessin. Il n’a que dix ans lorsqu’il pose dans le cahier de poésie d’une amie, Marie-Louise Van Cutsem, un dessin qu’il signe Georges, Remi avec une curieuse virgule entre les deux mots. Deux ans plus tard, il en signe un autre dans le même cahier, sous la forme abrégée de G. Remi, nantie de circonvolutions qui soulignent l’ensemble. C’est au même G. Remi qu’il a recours, à partir de 1922 (il a alors quinze ans) pour signer les premiers dessins qu’il publie, dans le Jamais Assez de son collège et puis, très vite, dans le mensuel Le Boy-Scout. Il y ajoute toutefois, juste en-dessous, les lettres S. B. pour marquer son appartenance aux Scouts de Belgique.

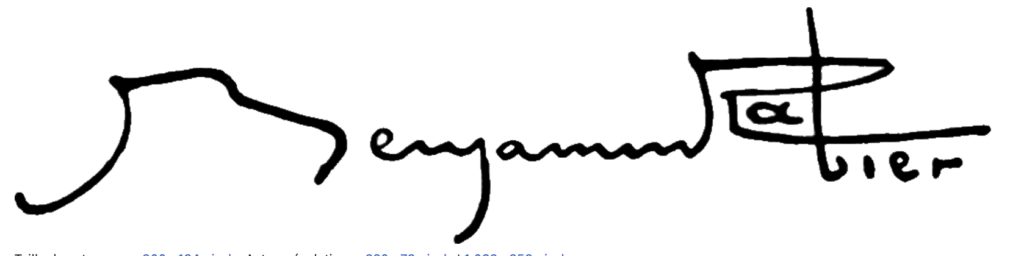

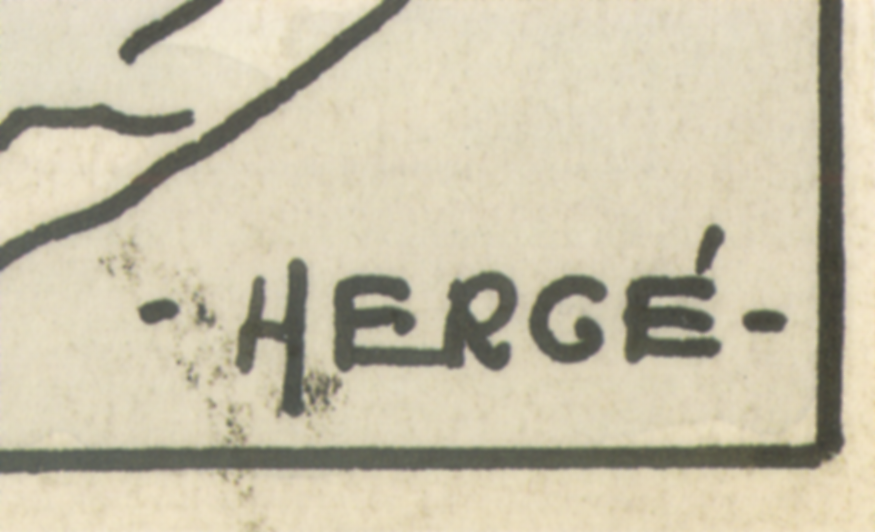

Peu après, toujours en 1922, apparaît une signature plus recherchée. Fasciné par les dessins de l’illustre Benjamin Rabier, le jeune homme s’inspire de sa façon de signer et distribue son prénom et son nom sur deux niveaux, avec un prolongement des initiales qui souligne les éléments. Parallèlement, il s’invente une sorte de paraphe qui combine le G et le R, ce qui se prononce GR ou Géhère. La signature et le paraphe reviennent régulièrement tout au long de l’année 1923. En mars 1924, une nouvelle « marque de fabrique » surgit dans l’hebdomadaire Le Blé qui lève, à savoir – REMI – en capitales, entre deux tirets, parfois accompagné des lettres A.F.L. destinées à marquer son appartenance à un groupe baptisé Atelier de la Fleur de Lys. On ignore pourquoi cette signature se voit tout à coup remplacée, au début juin, par GEO A.F.L. Sauf que Geo se prononce Jo, et qu’il s’agit probablement du diminutif affectueux que sa tendre amie Marie-Louise, dite Milou, donne à son Georges. C’est dans le mensuel Le Boy-Scout daté de décembre 1924 que surgit alors, de façon tout aussi soudaine, la forme -HERGÉ- entre deux tirets, en guise de signature d’un titre de rubrique illustré. La suite est connue.

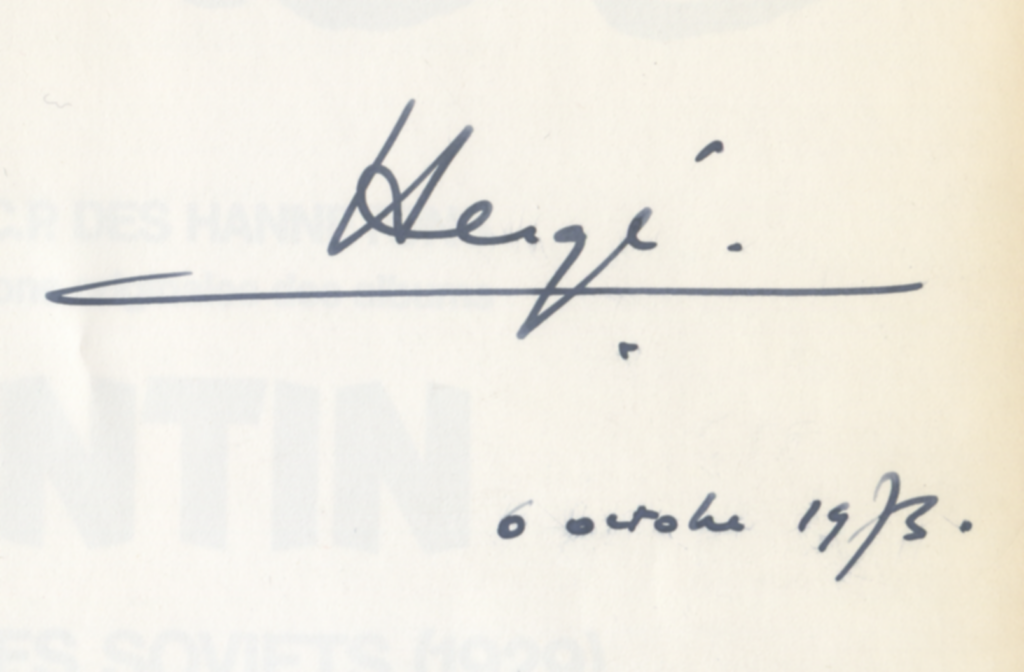

C’est tout ? Non. On sait qu’Hergé s’est découvert à la fin des années 1950 un goût pour l’art contemporain, et qu’il s’est essayé à la peinture à l’huile au début des années 1960 sans y trouver son compte. Deux de ses tableaux ont cependant éveillé l’intérêt de son ami le galeriste Marcel Stal, qui lui a proposé de les lui échanger contre l’une ou l’autre des œuvres qu’il était chargé de vendre. Au moment de signer ces deux toiles, l’avisé marchand lui a expressément demandé d’utiliser son pseudonyme Hergé, et non Georges Remi. Ce que — bon gré, mal gré ? — l’hartiste a accepté de faire.

Johan, coups de balai

Vincent Baudoux

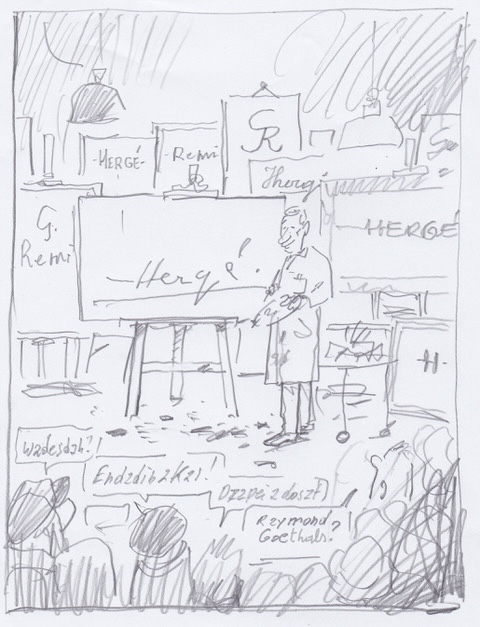

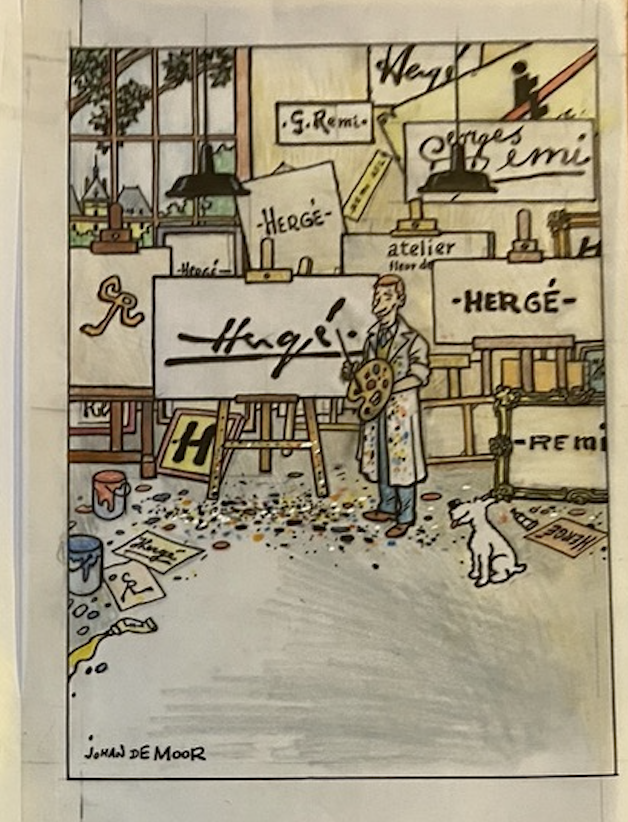

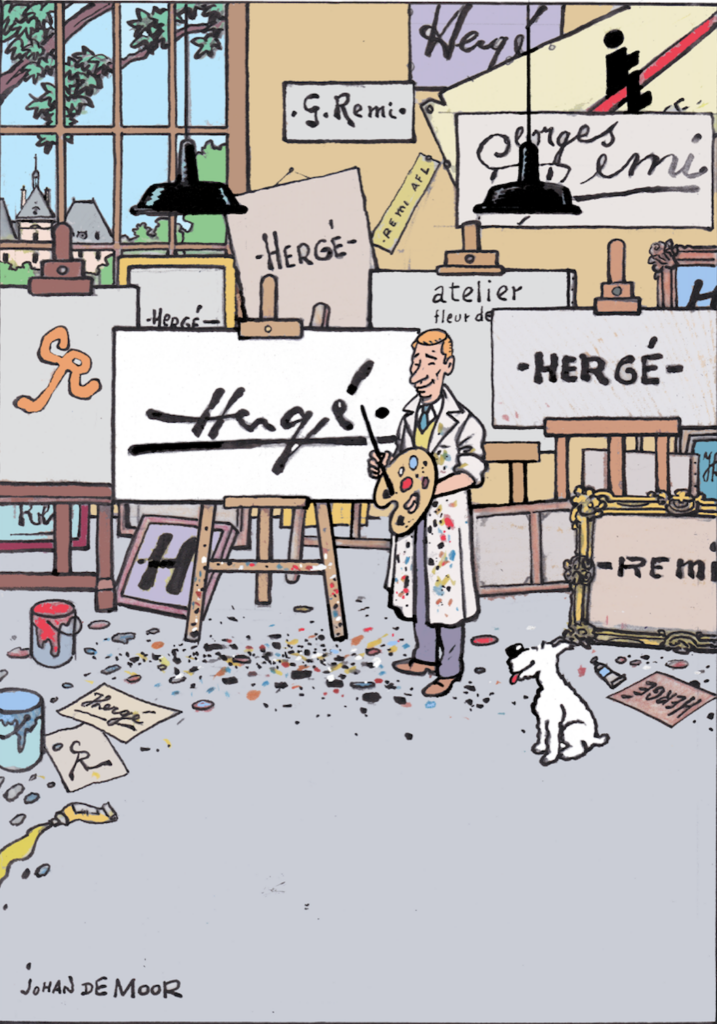

Chacune de la petite vingtaine de signatures utilisées par Hergé tout au long de sa carrière sont reproduites sur l’affiche réalisée par Johan De Moor pour la Journée annuelle des ADH le 9 mars 2024. Mais, comme il nous est conseillé de ne pas la reproduire, ce que nous ne faisons pas, nous n’en montrerons que les étapes de travail. Faut-il rappeler que Johan est le fils de Bob De Moor, qui a longtemps été le bras droit de Hergé? Johan lui-même a travaillé aux Studios Hergé de 1981 à 1987, y apprenant les rigueurs du métier. Puisque Johan est né en 1953 — l’année de On a marché sur la Lune — il a passé plus de la moitié de ses septante années d’existence à voler de ses propres ailes en dehors de l’ombre de Hergé.

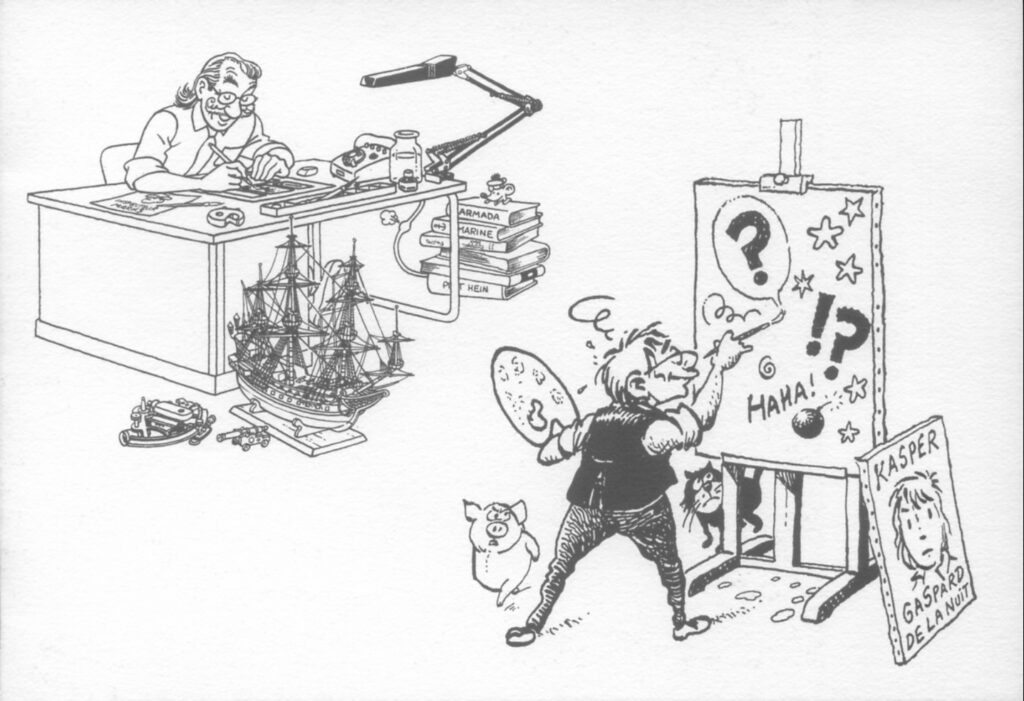

Le dessin réalisé pour l’expo conjointe du père et du fils De Moor au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles en l’an 2000 montre Bob, bien appliqué, entouré de documents de toute nature, en pleine vérification d’un ‘déjà-là’. De son côté, Johan ne retient que les signes linguistiques et graphiques d’interrogations, de rires, d’impertinence, sans le préalable d’un plan. Il peint, palette à la main, entouré d’animaux anthropomorphes. Si sa propre bande dessinée fait partie de cet univers un peu dingo, le plus important toutefois réside dans la cohabitation de deux styles de dessin: au père la ligne claire documentaire, appliquée; au fils une peinture de pure jouissance qui improvise, mâtinée d’un brin de folie.

.

Hergé s’essaie lui aussi à la peinture de chevalet. On sait son souci de montrer de lui une image lisse, cohérente et sans faille, une image aussi bien élevée que son dessin en ligne claire. On sait aussi que la réalité était autre, aussi sûrement que Hergé était à la fois Georges Remi, émotif comme le capitaine Haddock, naïf comme les Dupondt, inventif comme Tournesol, narcissique comme la Castafiore, etc. Quant au running gag de la boucherie Sanzot, il incarne à lui seul la communication déréglée, quand la ligne claire dérape et trouve son pendant dans le monde sonore. Le projet d’affiche le représente palette à la main, le sol et le tablier maculé comme ceux d’un artiste-peintre en plein travail. Il s’agit d’une rétrospective, centenaire oblige, et sur le sol, au mur et sur des chevalets, les différentes signatures utilisées par le maître tout au long de sa carrière font l’objet de la quinzaine de tableaux.

Une fois affiné, le projet devient dérangeant, parce qu’un vertige visuel s’installe devant tout ce vide. Cette version avait pourtant la qualité de montrer le cœur du propos, sans la moindre séduction ni fioriture, et surtout sans la moindre parole: il n’y est question que de dessin. Le vide du premier plan engendre des taches, à considérer comme autant de graines, qui germent en chevalets de bois, qui à leur tour produisent des fruits-signatures. La métaphore est trop belle: Hergé aurait été l’équivalent d’un arboriculteur-fruitier citadin du 20e siècle dont les bandes dessinées sont les fruits. Cette image visualiserait donc le processus de création artistique, peut-être bien au-delà de la personne de Georges Remi, et même de la bande dessinée, ce qui expliquerait son retentissement mondial depuis un siècle.

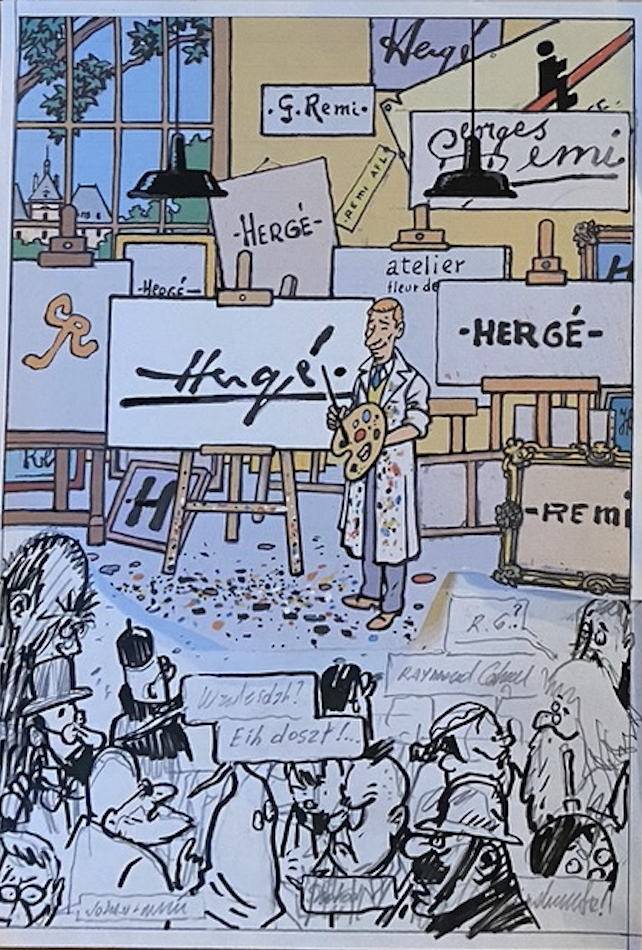

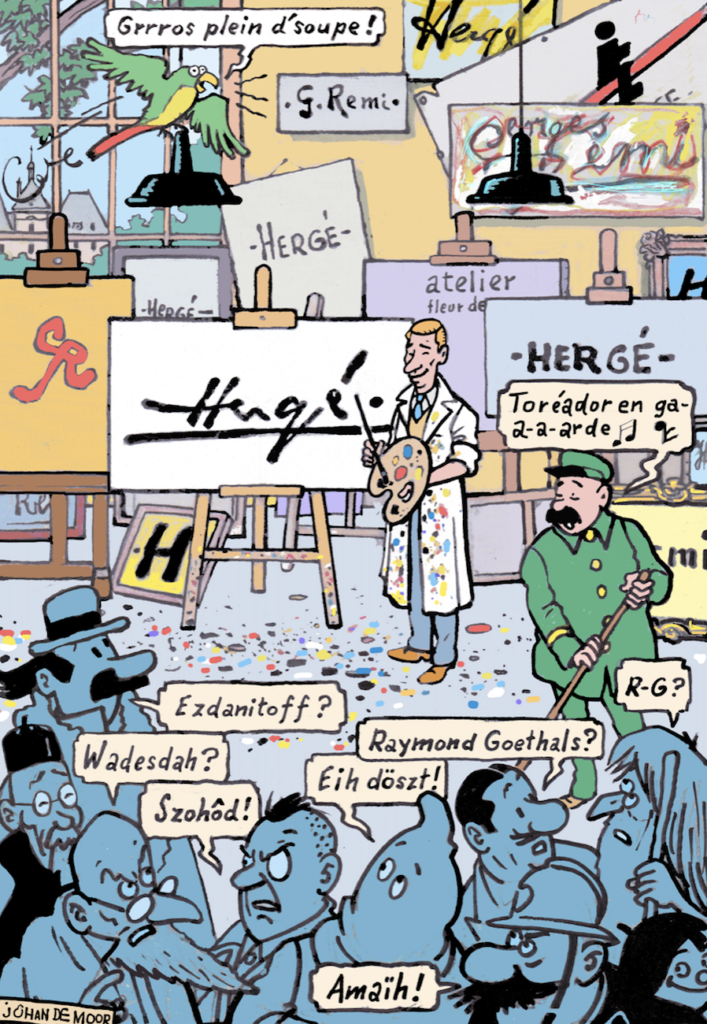

Insatisfait, pour s’amuser ou tout simplement pour voir ce que cela donne, à moins que ce soit un souhait des commanditaires, Johan suggère l’ajout de quelques personnages tirés des divers récits imaginés par leur créateur. Ils ne comprennent rien à ce qu’ils voient, comme étrangers à l’œuvre, dubitatifs ou fâchés de n’être plus au centre des préoccupations de l’artiste. Ils s’en étonnent dans quelques langues du monde où le dessinateur a fait voyager ses créations jadis. Le brusseleir marollien, auquel Hergé aimait s’identifier, y trouve une place de choix avec des expressions qui disent la surprise et le questionnement. Leur verbiage rompt le monde du silence propice à la création.

Tout ce bruit aurait-il le don d’agacer Hergé? La parlote des intrus qui tournent le dos à Hergé et à ses tableaux en envahissant le devant de la scène empêcherait-elle le maître de se consacrer à sa peinture? Un des derniers états du projet semble l’indiquer. Le monde lumineux et positif de l’artiste se transforme en grisaille bleutée, terne et triste. Il s’agit d’évacuer les encombrants personnages des Aventures de Tintin et Milou. Et hop, un grand coup de balai, car Hergé a engagé le gardien du musée ethnographique qui ouvre et clôt L’Oreille cassée, afin de débarrasser le plancher. C’est Johan De Moor qui balaie devant sa porte, car il souhaite faire place nette à ses propres créations. On croit l’entendre fredonner ‘Toréador, en ga-a-arde, Toréador, un œil noir te regaa-aaaarde’, sous le regard bienveillant de Hergé.

4 réponses à “1924 – 2024, signé Hergé”

Très chouette « work in progress » chouettement illustré, merci Vincent. Vive les images qui n’ennuient pas!

Super RyStor mon ami!

La popularité des héros hergéens est telle qu’avec son oeuvre on en arrive à faire de la géologie plus que de la généalogie. Elle est éclatante, souvent sous le signe du soleil ( les tournesols en témoignent!), avec les Incas aussi, angoissés surtout par l’obscurité, qui sauvera Tintin sur le bûcher, comme Hergé lui-même, souvent enfermé dans ses ombres sous-terraines pareilles à celles des pharaons : chargées de secrets, de bijoux, de mystères fascinants et d’énigmes insolubles. Mais finalement, quelle importance? N’est-il pas plus simple de regarder le spectacle que de s’égarer dans les bas-fonds de la scène, de vouloir explorer ses moindres coulisses? Je suis un peu las de ce genre de recherches picrocholines. Les héros de papier sont bien vivants et le resteront, eux. Ils nous ont enchantés, émus, passionnés, et sont finalement dans un monde autonome tout en participant à la création du nôtre, comme indifférents à leur créateur et à nous-mêmes. Faut-il démêler l’écheveau, tenter de les rassembler? Pas sûr! A la question : qu’y-a-t-il dans l’oeuvre d’Hergé, dans son esprit, dans tel album comparé à tel autre et même ses signatures successives? Je réponds bêtement et simplement : une délectation graphique et géographique. Une découverte du monde. Je dirais même plus: une pure jouissance, un bonheur quasiment jamais égalé. Merci Hergé, qui que vous fûtes. Vous laisserez à jamais dans l’air la signature de votre incomparable talent.

Ah, quelle joie quand nous recevions un courrier signé »Hergé »!Il est tout à fait exact qu’il mettait un point d’honneur à répondre à chaque courrier des lecteurs. Et on sentait qu’il s’investissait en répondant par un mot d’esprit, par une tournure de phrase personnalisée. Quelle gentillesse!

Jamais de réponse-type, anonyme!

J’ai été heureux de découvrir, grâce à Philippe Goddin, la filiation entre la signature de Benjamin Rabier et celle de Hergé à une époque. Leurs deux signatures sont graphiquement très belles, ce sont de petites oeuvres d’art.

J’ai eu la chance de recevoir de nombreux courriers du grand dessinateur René Follet. Lui aussi a, tout au long de sa carrière, modifié sa signature. Etudier ces modifications fait partie de la joie de la lecture.Si en plus, l’auteur s’amuse à modifier le graphisme des lettres de votre nom sur l’enveloppe, c’est merveilleux. Cela dénote un lien d’amitié, un lien de relation fraternelle entre deux hommes.

La période actuelle est intellectuellement très sombre. Les réseaux sociaux n’ont plus rien de sociaux. L’anonymat règne!Tout au contraire, la vie s’illumine quand on reçoit une missive signée d’un grand auteur, merci à eux!

Jean-Pierre Verheylewegen