Pour marquer ces dix années depuis l’attentat, Lucterios a demandé à quelques dessinateurs belges l’autorisation de publier certains de leurs dessins sur le thème. Certains ont rédigé un commentaire. L’ordre de présentation a été laissé au hasard, et ne revêt aucune signification.

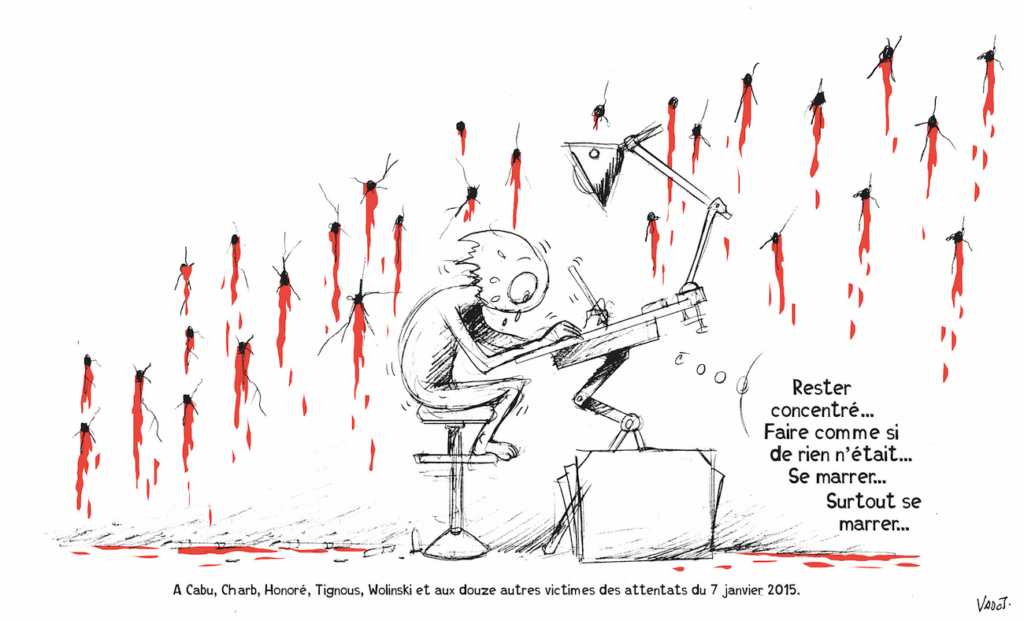

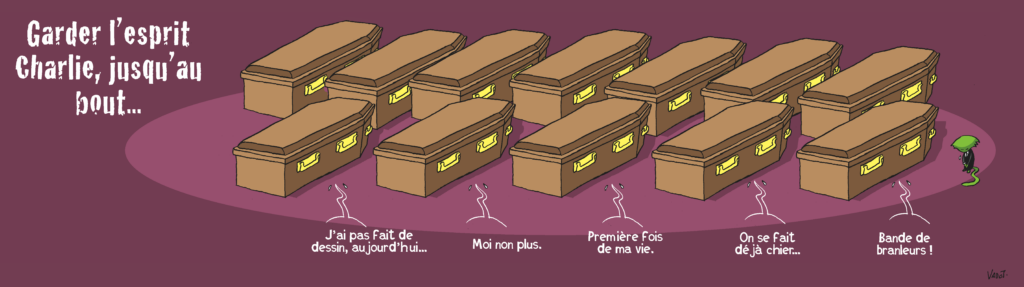

Nicolas Vadot

Je me souviens de ces deux dessins, l’un réalisé le 7 janvier, l’autre le 8, et parus le 8 et le 9 dans L’Écho. Pour le premier, le téléphone n’arrêtait pas de sonner, j’allais de plateau télé en plateau télé, mais je devais quand même faire un dessin pour le lendemain, sans avoir aucune idée pertinente, car je voulais éviter les conneries larmoyantes avec les crayons cassés et tout ce qu’on a vu passer comme dessins symboliques affligeants. D’habitude, nous sommes des observateurs, pas des sujets d’étude. Et il y avait tous ces dessins de non-dessinateurs de presse, qui partaient tous d’un très bon sentiment, mais qui étaient pour la plupart très mauvais. Le dessin politique, c’est un métier, ça ne s’improvise pas…

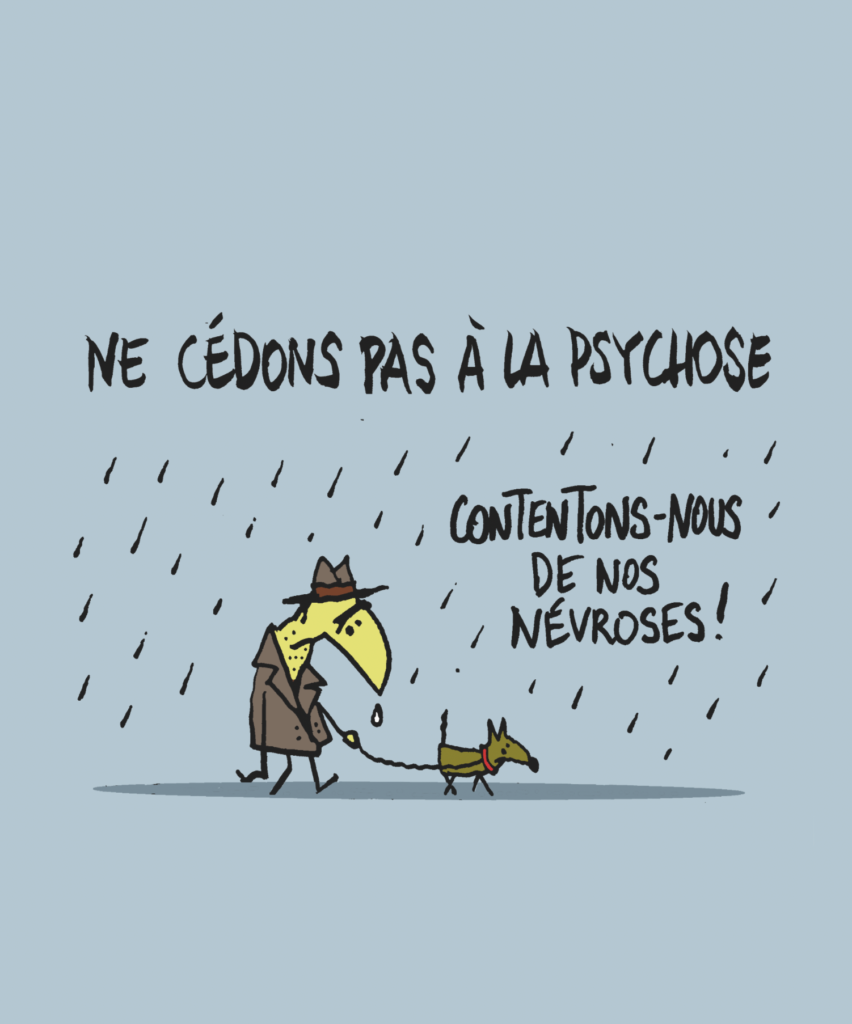

Vers 20h30, je sors du JT de RTL, où j’étais avec Pierre Kroll, Jacques Sondron et Philippe Geluck, et dans le taxi je vais vers la rédaction de l’Écho, en me disant ‘Putain, j’ai plus qu’une heure et je ne sais toujours pas quoi dessiner’. Mais ce que j’avais en tête, c’est en fait ce que pense le chat dans le dessin. Ce dessin a deux particularités. Un: il a été publié dans l’Écho et Le Vif, seule fois de ma carrière. Deux: il n’est pas terminé et est laissé à l’état d’ébauche. Pourquoi ? D’abord parce que je n’avais plus le temps de le finir, l’heure du bouclage approchant. Ensuite, je le trouve bien mieux comme ça, car il symbolise la vie en mouvement, une séquence non terminée. Soit l’inverse du sort de mes cinq confrères et des autres victimes, dont la vie s’est brutalement arrêtée un matin d’hiver à cause de deux abrutis islamistes.

Le second a été réalisé le lendemain, mais je l’aime bien parce qu’il est drôle. Wolinski avait un jour dit à propos du métier: ‘Ne pas avoir de dessin à rendre pour le lendemain, c’est mourir un peu.’ Plus qu’un peu, en l’occurrence.

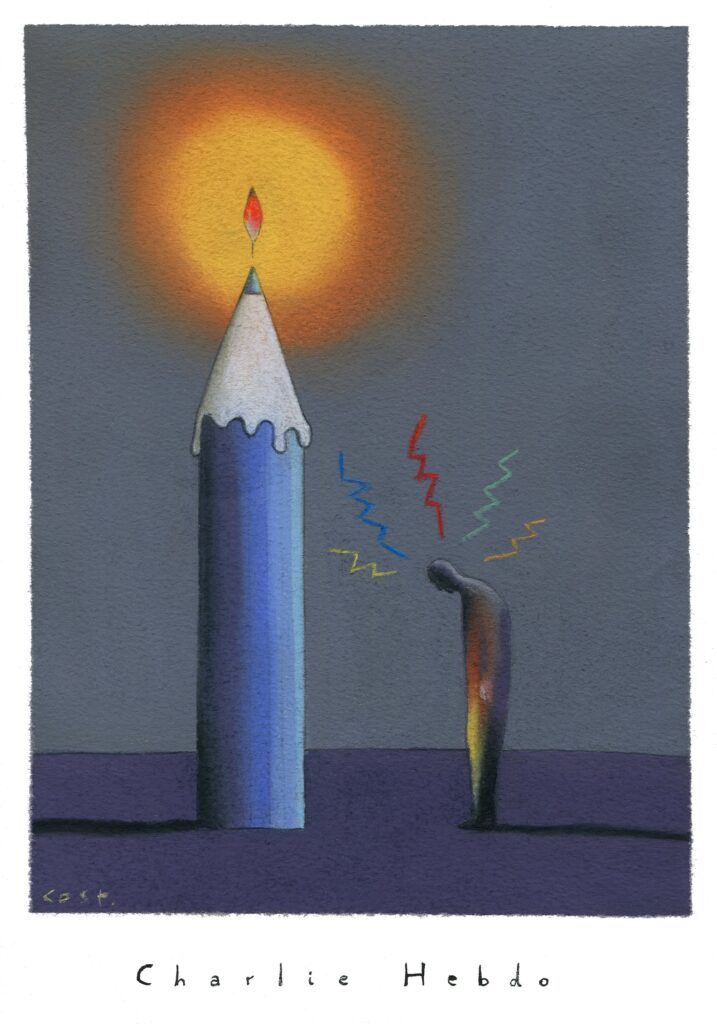

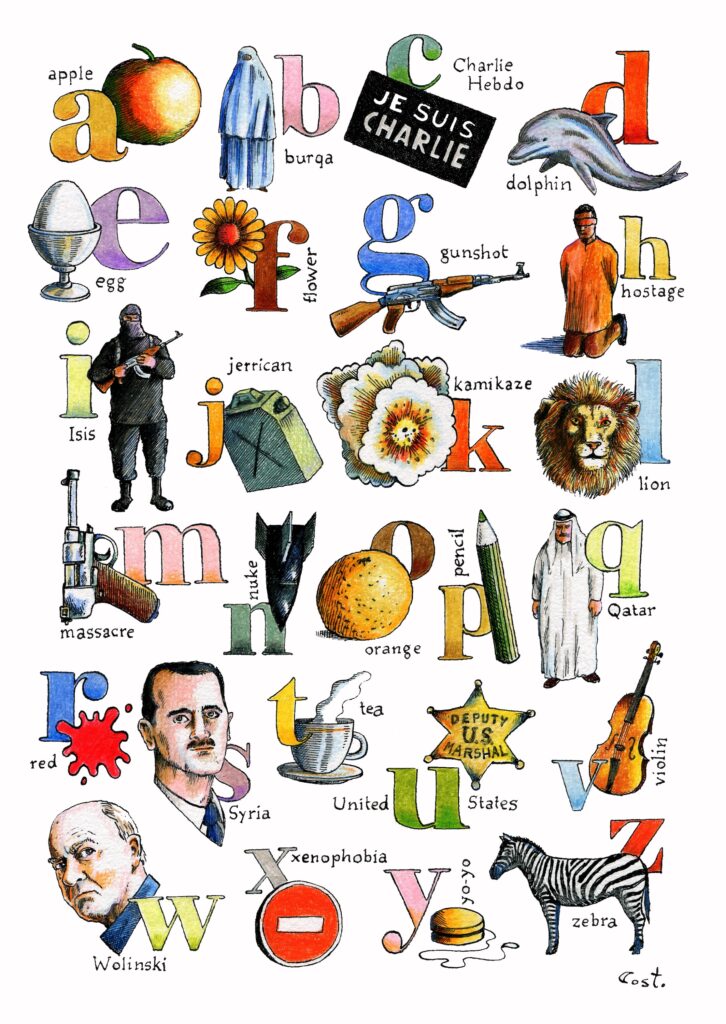

Cost.

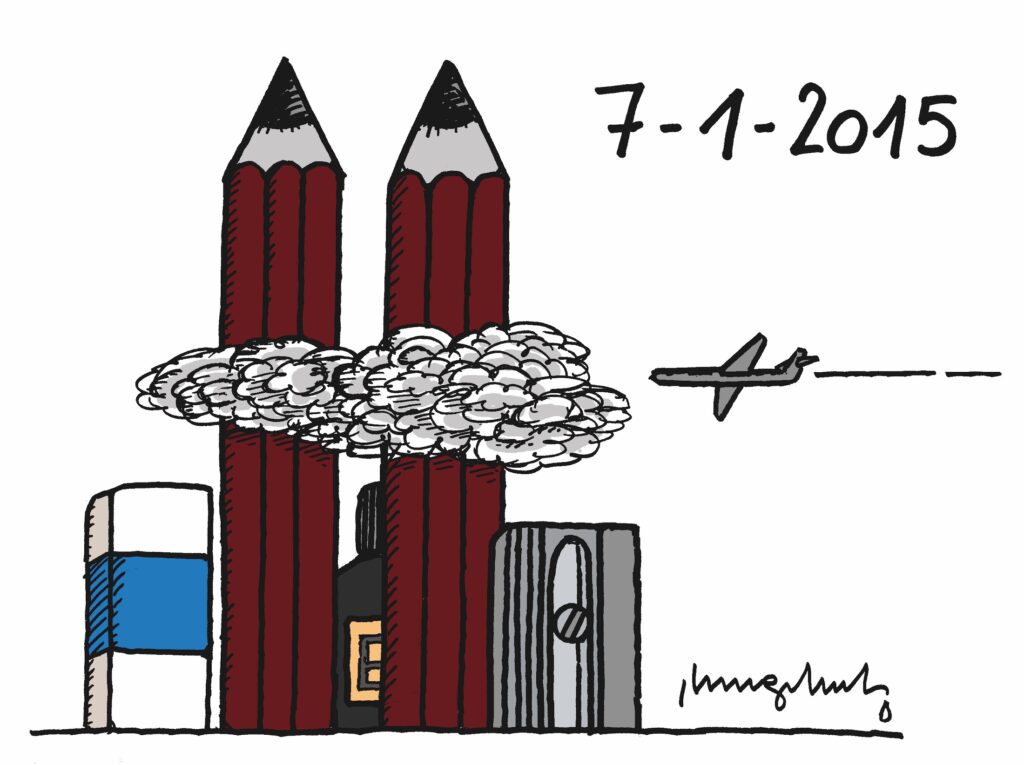

Ce dessin, fait sur le vif après les massacres, a été publié au Soir et dans plusieurs autres journaux ou publications papier ou online, de l’Europe aux États-Unis. Quelques mois avant, j’ai eu la chance de passer quatre jours à Porto, au Portugal, en compagnie de Wolinski. Il était président du jury du Porto Cartoon Festival ou j’avais gagné le second prix. Nous avons sympathisé, beaucoup bu et mangé ensemble. Lors de la cérémonie de remise des prix, il m’a dessiné un cœur sur la joue et m’a donné toute sa monnaie.

L’alphabet a été réalisé un an après le massacre. Je me suis inspiré d’un vieux livre russe que j’avais. Un abécédaire pour apprendre l’alphabet. J’ai trouvé intéressant de mélanger des visuels comme A — apple — et B — burqa. L’idée était de montrer le contraste entre deux mondes qui, hélas, se mélangent parfois tragiquement.

Le troisième dessin a été réalisé pour Le Vif, pour commémorer un an de la tuerie. A l’origine il était écrit ‘1 an’ sur le gâteau. Mais comme j’ai réutilisé le dessin par la suite, j’ai enlevé l’inscription.

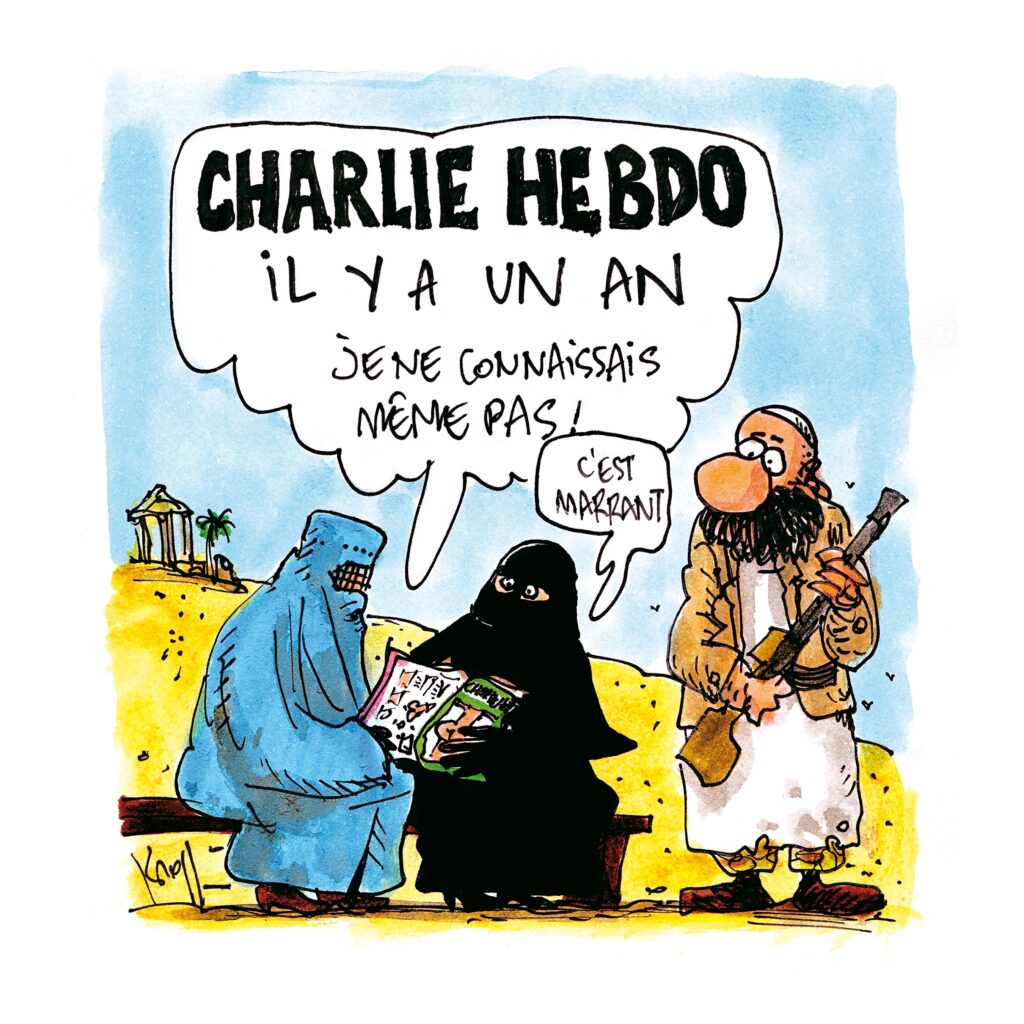

Kanar

Souvenir désormais vague. Je n’arrive plus à bien l’imaginer. Comme si cela ne s’était jamais passé… Cela semble tellement impensable.

Et pourtant…

Pour moi, cet événement marque d’une pierre très noire le passage vers une société médiatiquement mondialisée dans laquelle toute communication peut faire le tour du monde et vous revenir dans la tronche comme un boomerang atomique.

Plus largement, j’aurais aimé que ce terrible événement fasse réfléchir sur la puissance des images. Je me rappelle avoir été déçu quand certains de mes confrères s’écriaient : ‘Comment peut-on réagir aussi violemment?’. Nous devons admettre qu’un dessin peut-être une arme, l’histoire de la propagande nous le montre à souhait. D’autre part, je continue à défendre l’idée que nous devons rire de tout… dans le but sain de ne rien sacraliser outre mesure. Pour moi, la consigne devrait être la suivante: ‘On peut rire de tout mais pas toujours des mêmes!’… afin que ce ne soit pas toujours les minorités qui soient stigmatisées.

Pascal Lemaître

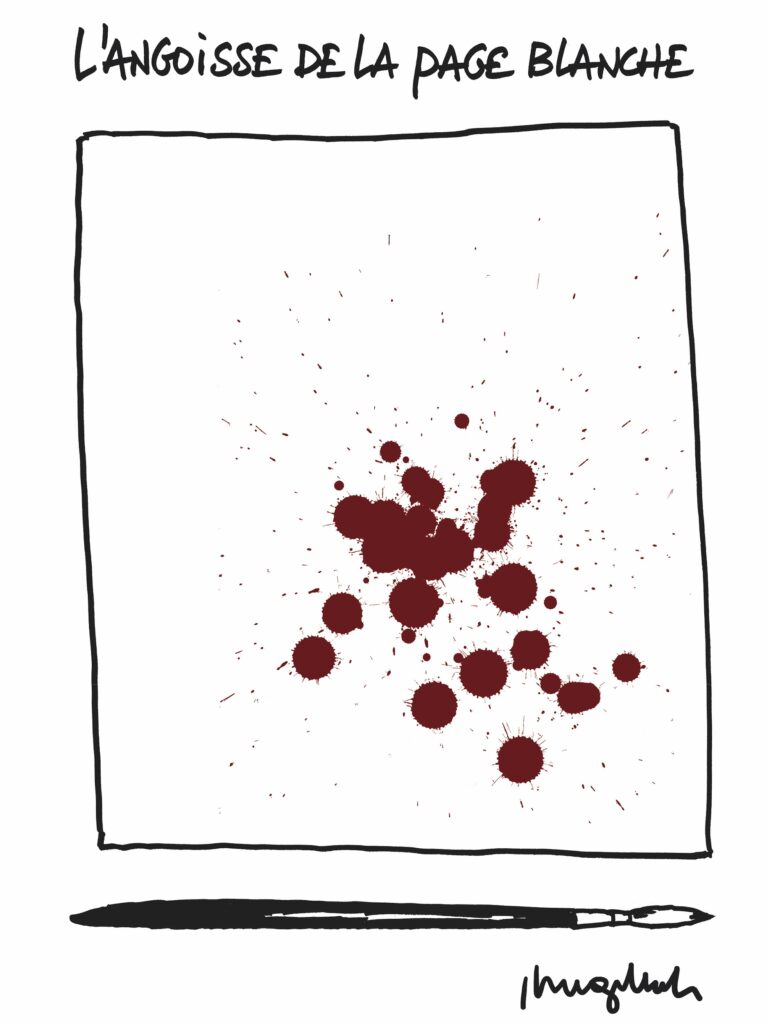

Dans le métro, Cabu faisait des croquis des gens en dessinant dans son carnet planqué au fond de la poche de sa veste. Ni vu ni connu. Incroyable prouesse d’un dessinateur hors du commun. D’une modestie énorme, il m’avait dit se sentir plus journaliste que dessinateur. Je l’ai gêné en lui exprimant mon admiration pour son mirobolant talent, son trait, sa patte, et la justesse de ses caricatures. Apprendre que des balles avaient traversé son corps, que cet être plein de gentillesse et d’humanité avait été arraché à la vie dans une telle horreur m’a pris à la gorge. Et puis toute l’équipe. Je n’ose imaginer le charnier et l’horrible souffrance pour les proches. Pour moi, ce n’était pas le moment de dessiner. Je l’ai fait plus tard pour le journal LaCroix pour ne pas oublier que l’obscurantisme est boucher assassin.

Philippe Geluck

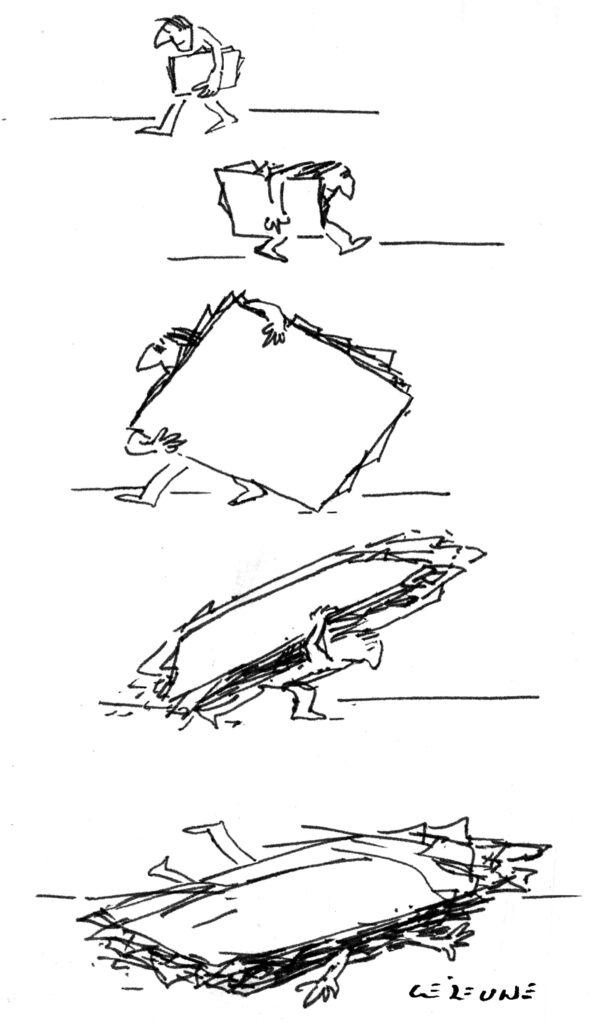

Jean-Louis Lejeune

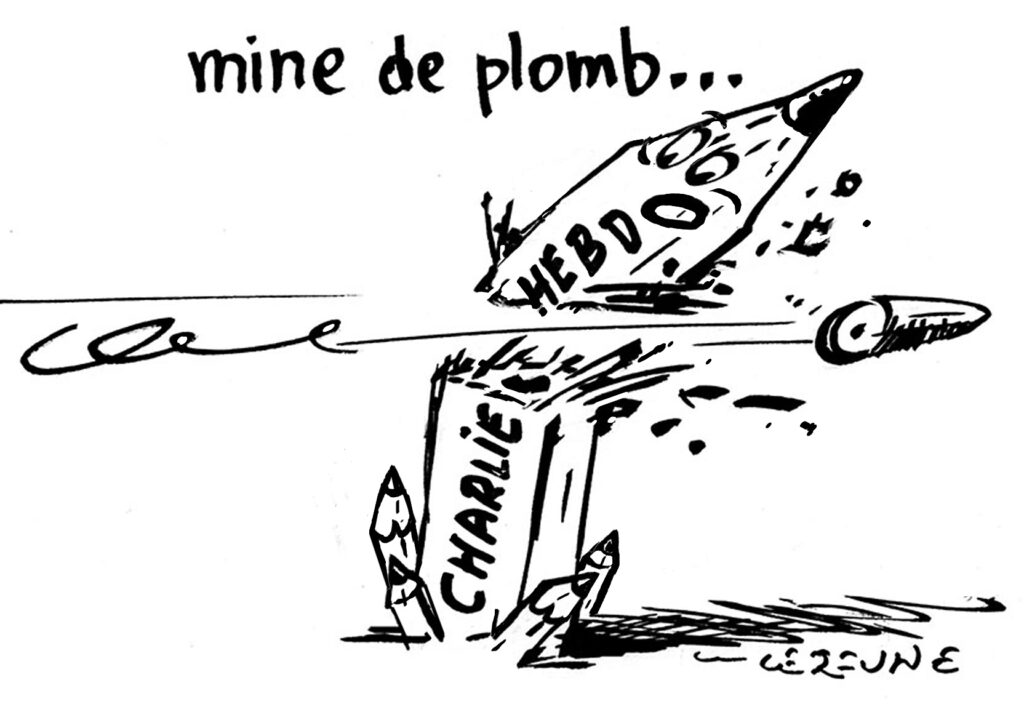

A l’époque (le 8 et le 9 janvier) et dans l’émotion, j’ai fait publier sur les sites de presse hebdo auxquels je collaborais (plus Magazine/Roularta et SixCom/syndicat FGTB), un dessin qui est au premier degré. La parution papier reportée à un mois aurait été moins pertinente.

Mais je préfère cet autre dessin qui évoque métaphoriquement la difficulté croissante du dessinateur sur papier.

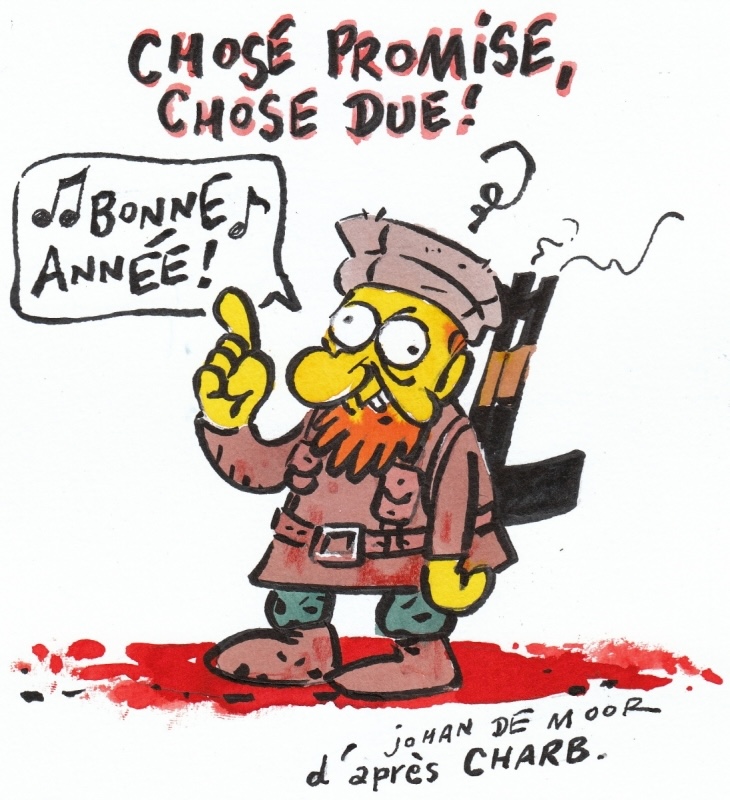

Johan De Moor

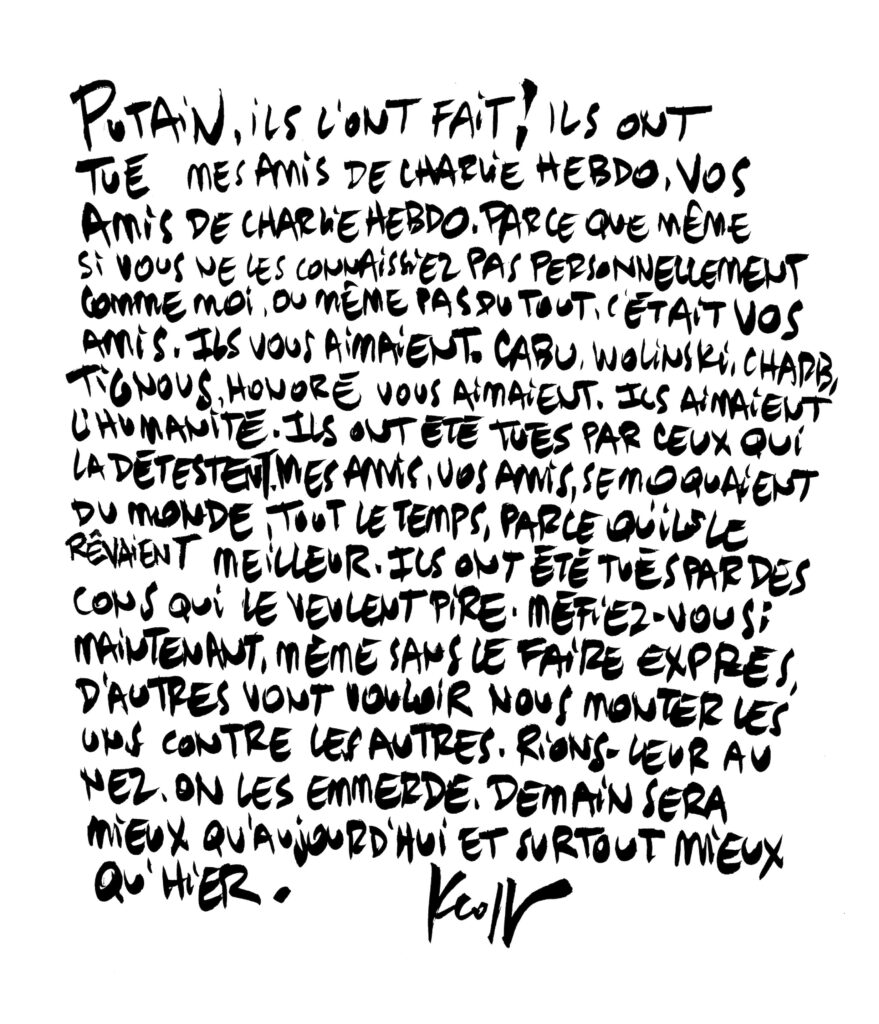

Pierre Kroll

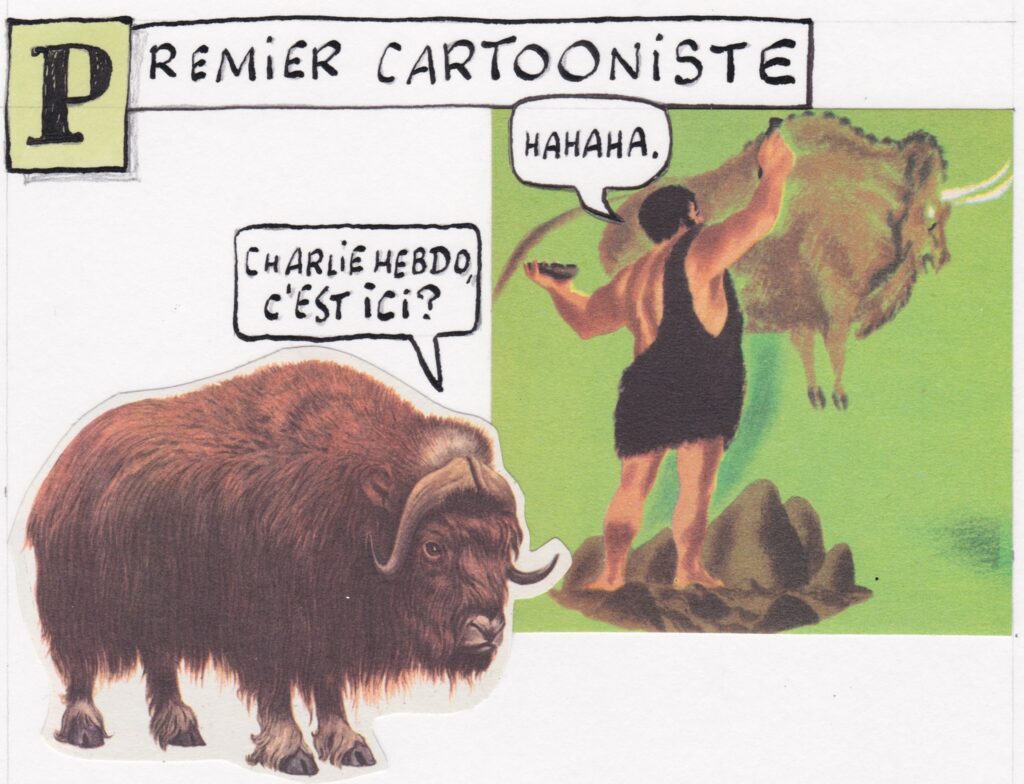

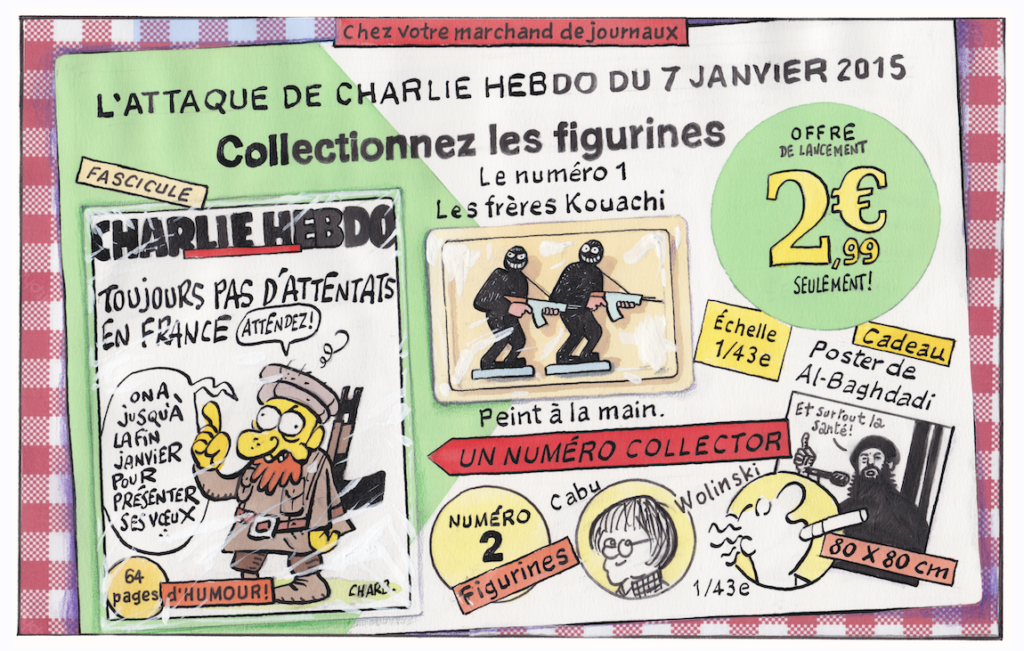

Quels journaux, quels médias montreront le 7 janvier 2025 les dessins — danois d’abord, de Cabu ensuite — qui entraînèrent la vengeance du prophète? On publiera des livres d’histoire qui raconteront l’événement et ses suites, les débats, les controverses, les analyses qui le suivirent sans publier, par peur, ces simples images qui en furent la cause. Et, bien sûr, on n’en osera pas de nouvelles.

Ce dessin a été publié dans Le Soir au lendemain de l’assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020. Je le republierais sans hésiter pour le dixième anniversaire de la tuerie à Charlie Hebdo, car il illustrait les questions que posait le journal: ‘Qu’est-ce qui a changé depuis le 7 janvier 2015?’, ‘Où en sommes-nous?’, auxquelles je me suis permis d’affirmer — plus que d’autres — ‘Ils ont gagné’. Certes, ils n’ont pas encore gagné la guerre, mais une bataille importante. L’interdit de la représentation du prophète, a fortiori en caricature, l’a emporté sur la désinvolture ou la provocation militante, toutes deux exercices de la liberté d’expression, avec lesquelles il arrivait, déjà rarement, que certains s’y osent.

6 réponses à “7 janvier 2015, Charlie Hebdo”

Merci !

Merci Vincent pour ce rappel salutaire d’un passé récent annonciateur d’un futur imminent.

Merci Vincent ! 👌

Costaud ! Merci Vincent et à la liberté de dessiner de nos cartoonist. C’est tellement précieux !

Cher Vincent,

Tous les amis de la Liberté de la Presse te remercient pour ton idée de rendre hommage aux dessinateurs massacrés ( le mot est dur à dessein ) dans les locaux de Charlie Hebdo!

Bravo à Vadot, Cost, Kanar, Lemaître, Geluck, Lejeune, De Moor et Kroll pour leurs témoignages graphiques et littéraires.

Je les admire pour leur courage. Dessiner la représentation du Prophète revient à risquer une décapitation!

Nous voilà des siècles après les procès en sorcellerie suivis de bûchers! Et nous en sommes revenus au même point!

Le combat humaniste est sans fin.

N’oublions jamais les héros de Charlie Hebdo, ils sont morts debout! Avec comme unique arme, leur crayon! Honneur à eux!

Jean-Pierre Verheylewegen

Et si les fanatiques avaient gagné? Je ne parle même pas des terroristes djihadistes, dont c’est le dessein, mais de tous ceux qui, se prétendant démocrates et en toute liberté, choisissent d’élire des faquins malhonnêtes, grossiers, escrocs, racistes, vulgaires, tricheurs, menteurs, escroqueurs, amis des dictateurs et récidivistes condamnés mais impunis qui tuent l’essence même de la démocratie: le goût de la liberté. Comme si elle était un fardeau! Mais peut-être est-ce le cas, justement? Subir la médiocrité dans la résignation est peut-être un mode de vie ayant son charme, qui sait? L’amour du médiocre attaché à sa propre médiocrité, ce réel prurit mental. Le bonheur des pierres disait Camus déjà. En tout cas une séduction morbide mais réelle relevant sans doute de la psychopathologie totalitaire. Ce qui est désespérant.