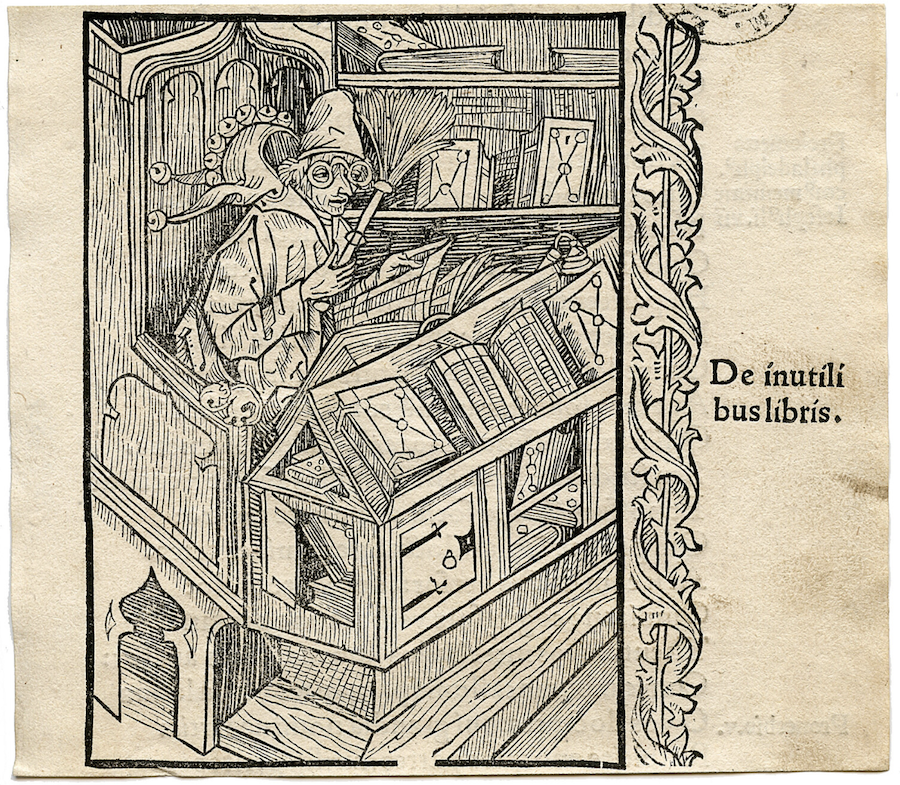

* La citation est de Sebastian Brant (1458-1521), humaniste et poète satirique, auteur de La nef des fous, ouvrage illustré par Dürer, et souvent imprimé et traduit en Europe à son époque.

L’actuelle exposition du Louvre propose un parcours thématique et chronologique qui rassemble 300 pièces, sculptures, tapisseries, livres imprimés, objets précieux ou quotidiens, ivoires, coffrets, petits bronzes, médailles, enluminures, dessins, gravures et peintures sur panneau. L’exposition interroge cette omniprésence des fous dans l’art et la culture occidentale à la fin du Moyen-âge, car si le fou fait rire et amène avec lui un univers plein de bouffonneries, apparaissent également des dimensions érotiques, scatologiques, tragiques et violentes. Le fou est celui qui divertit, met en garde, dénonce, inverse les valeurs, et renverse parfois l’ordre établi. De nos jours le mot ‘fou’ évoque plusieurs réalités, comme le simple d’esprit, le malade, le bouffon, l’illuminé, l’extrémiste, voire l’artiste. Le parcours de l’exposition s’attache à montrer ces différentes facettes et la place croissante que prend le fou qui, de figure marginale au XIIIe siècle, devient omniprésent au XVIe siècle. Puis il disparaît lors du triomphe de la Raison et des Lumières, avant une résurgence à la fin du XVIIIe siècle et pendant tout le XIXe siècle.

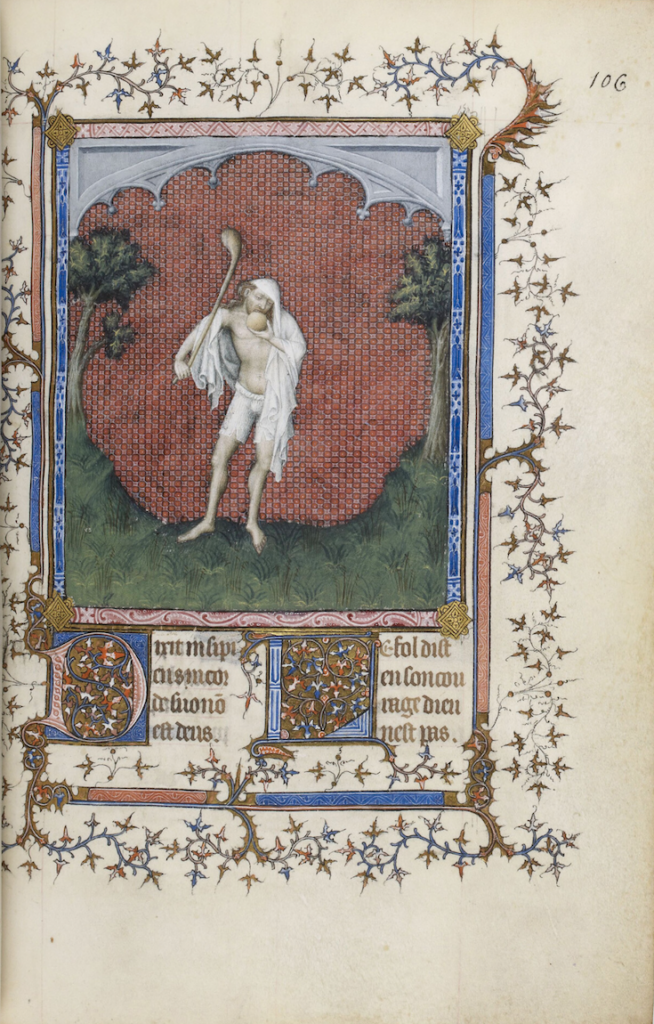

Dans le monde médiéval profondément religieux, le fou est celui qui refuse Dieu. L’image de ce psaume montre un de ces insensés, avec des attributs de plus en plus visibles et codifiés avec le temps: habits déchirés ou nudité complète, auxquels se substituent à la fin du Moyen-âge des vêtements bigarrés, une massue qui devient peu à peu une marotte (un sceptre surmonté d’une tête de marionnette sculptée). Parmi ses attributs, du pain ou du fromage qu’il tient en main.

.

Musée de Cluny-Musée national du Moyen-âge / Michel Urtado

La passion amoureuse est une folie qui dépossède l’homme, comme le racontent les grands romans du Moyen-âge. Selon la légende arthurienne, les chevaliers Yvain, Perceval et Lancelot traversent des épisodes de folie, mais seul Tristan revient déguisé en fou à la cour du roi Marc. De précieux coffrets d’ivoire illustrent les épisodes-clés de ces amours fous. À partir du XVe siècle, nombreuses sont les oeuvres qui tournent en dérision le philosophe Aristote, qui se laisse humilier par la belle Phyllis, en guise d’enseignement à l’adresse du jeune souverain Alexandre le Grand, qui était l’élève du philosophe.

.

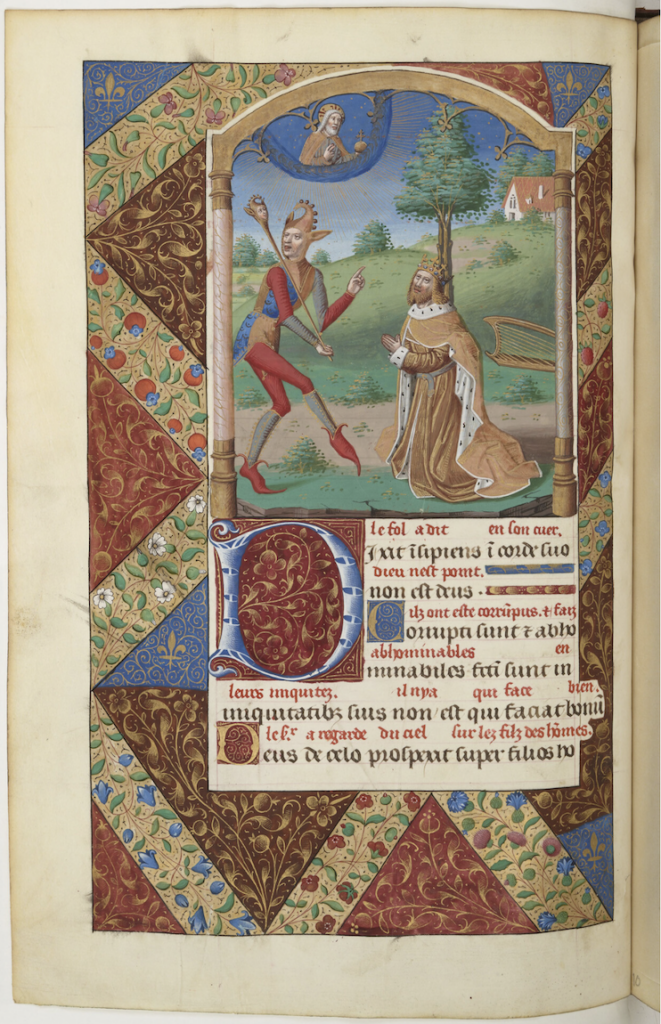

Le fou, d’abord vécu comme mystique ou symbolique, se politise et se socialise progressivement: au XIVe siècle, le fou de cour devient l’antithèse institutionnalisée de la sagesse royale, et sa parole ironique ou critique est acceptée. Une nouvelle iconographie se met en place et on reconnaît le fou à ses attributs : marotte, habit rayé ou mi-parti, capuchon, grelots. Le fou étant inscrit au coeur de la société de cour, il en devient un personnage à part entière qui apparaît désormais sous forme de pièces d’échec, de jeux de cartes, du jeu de tarot — apparu au XVe siècle en Europe — et dont les premières cartes connues sont présentées ici. Il est l’ancêtre du joker de nos jeux de cartes. La folie atteint les plus puissants, ainsi Charles VI (1380-1422), dont les crises de folie meurtrière ont entraîné le royaume de France dans la guerre de Cent Ans. Jeanne la Folle, affligée de troubles mentaux depuis l’enfance, a été mise à l’écart et enfermée jusqu’à la fin de ses jours parce qu’incapable de régner.

© Royal Armouries Museum, Leeds

.

© Historisches Museum Basel / Philipp Emmel

Le XVe siècle est celui de l’expansion formidable de la figure du fou, liée aux fêtes carnavalesques et au folklore. Associé à la critique sociale, le fou sert de véhicule aux idées les plus subversives. Il joue également un rôle dans les conflits engendrés par la Réforme: dans ce contexte, le fou désigne ‘l’autre’, le catholique ou le protestant. Dans cette guerre, les images imprimées deviennent une arme de distribution massive. Après 1450, et l’invention de l’imprimerie par Johannes Gutenberg, deux ouvrages contribuent à ancrer cette idée du fou et de la folie au cœur de la société, La nef des fous de Sebastian Brant, en 1494, et L’Eloge de la folie d’Érasme en 1509. La nef des fous, long poème satirique, est une critique grinçante du comportement des contemporains, toutes classes sociales confondues, embarqués dans le même bateau direction la ‘Narragonie’, ou l’île de la folie. L’ouvrage est rédigé en allemand, illustré de gravures, et il connaît un vaste succès populaire. L’ouvrage d’Érasme, écrit en latin et ensuite traduit en plusieurs langues, a pourtant mieux traversé le temps, parce que moins anecdotique et plus soucieux de rendre compte de l’universalité de la Comédie humaine.

.

© Museo Nacional del Prado. Dist. GrandPalaisRmn

Ce tableau de Jérôme Bosch (1450-1516) représente un guérisseur portant un entonnoir sur la tête, qui extrait une plante verte du crâne trépané d’un bourgeois. Ceci fait référence à la vieille pratique de la lithotomie, ou extraction de la pierre de folie, ‘pratique’ connue depuis l’Antiquité. Au Moyen-âge, des barbiers se prétendant professionnels expérimentés, parcouraient le pays, et par le boniment, le charlatanisme et la suggestion parvenaient à convaincre les superstitieux de se faire soigner de la sorte, le caillou extrait du crâne ne l’étant que par un tour de passe-passe. Il s’agit donc d’une tromperie. Bosch élargit le propos en figurant un moine et une nonne, dénonçant la complicité de l’Église et des charlatans qui exploitent la crédulité, et s’enrichissent sur le dos du peuple. A l’arrière-plan, on distingue des potences, des roues et des bûchers. Bosch ajoute ainsi une dimension nouvelle à la folie en l’étendant au corps social tout entier. On ne peut ignorer le texte qui entoure l’image, rédigé en caractères gothiques, dorés, avec des cadelures comme on n’en trouve que dans les manuscrits. Hélas, le sens est peu clair et les exégètes en proposent des interprétations qui diffèrent, même si toutes iraient dans le sens du vieux dicton flamand ‘Il a une pierre dans la tête’, que le temps aurait transformé en ‘Avoir une araignée dans le plafond’.

.

© Münchner Stadtmuseum, Sammlung Angewandte Kunst, Munich. Photo G. Adler, E. Jank

.

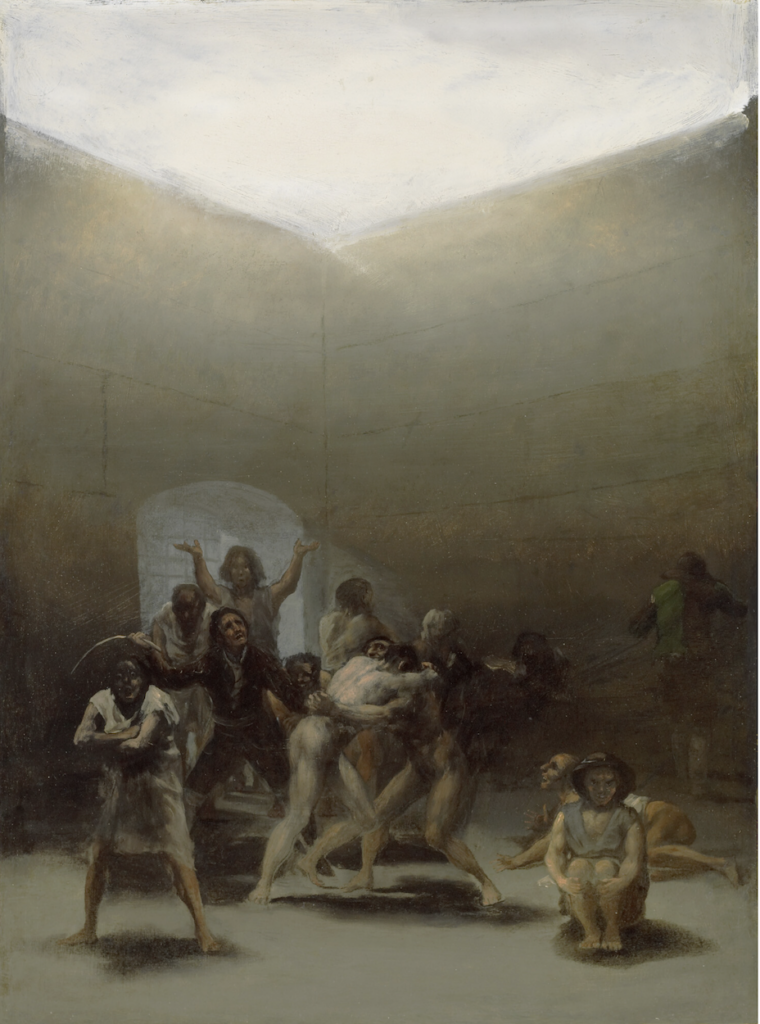

Après la Révolution française de 1789, la psychologie humaine s’érige en discipline médicale, et modifie le statut social des aliénés. Désormais, ce n’est plus le Prince qui décide arbitrairement de l’internement, mais le préfet — garant de l’ordre public — et le médecin. La folie ne pouvant être un crime, un statut médical distinct est créé, ainsi que des établissements où l’on veille à ce que le traitement réservé au fou soit adouci, en vue d’une possible guérison. Le terrain avait été préparé par le Siècle des Lumières qui souhaitait une réforme des asiles et des prisons et condamnait la brutalité utilisée contre les internés de force. Par ailleurs, faut-il rappeler Goya, un des initiateurs du Romantisme, et l’auteur de Le Sommeil de la raison engendre les monstres? Son anxiété constante lui faisait craindre de sombrer à son tour dans la folie, et on croirait déjà entendre Nietzsche: ‘Quiconque combat les monstres doit s’assurer qu’il ne devient pas lui-même un monstre. Car lorsque tu regardes au fond de l’abysse, l’abysse aussi regarde au fond de toi.’ Il ne faudra plus longtemps pour que l’image du fou se confonde avec celui de l’artiste dévoré par ses angoisses, voire par sa propre folie.

.

En 1839, François-Auguste Biard peint L’Exorcisme de la folie de Charles VI, où il évoque les conséquences d’un fait survenu près de cinq siècles plus tôt, en 1392 quand, pris d’un accès de démence, le roi s’attaque à son escorte et cause la mort violente de plusieurs de ses suivants. Tout est alors tenté, afin de guérir le monarque de sa maladie, y compris l’exorcisme. En vain. Outre le thème de la folie qui n’épargne plus aucune couche sociale, il est intéressant de voir comment le style du tableau de Biard se distingue de celui de Goya — peint près de quarante années auparavant — qui annonce l’art moderne, tandis que la peinture d’histoire de Biard reste engoncée dans le vocabulaire académique.

.

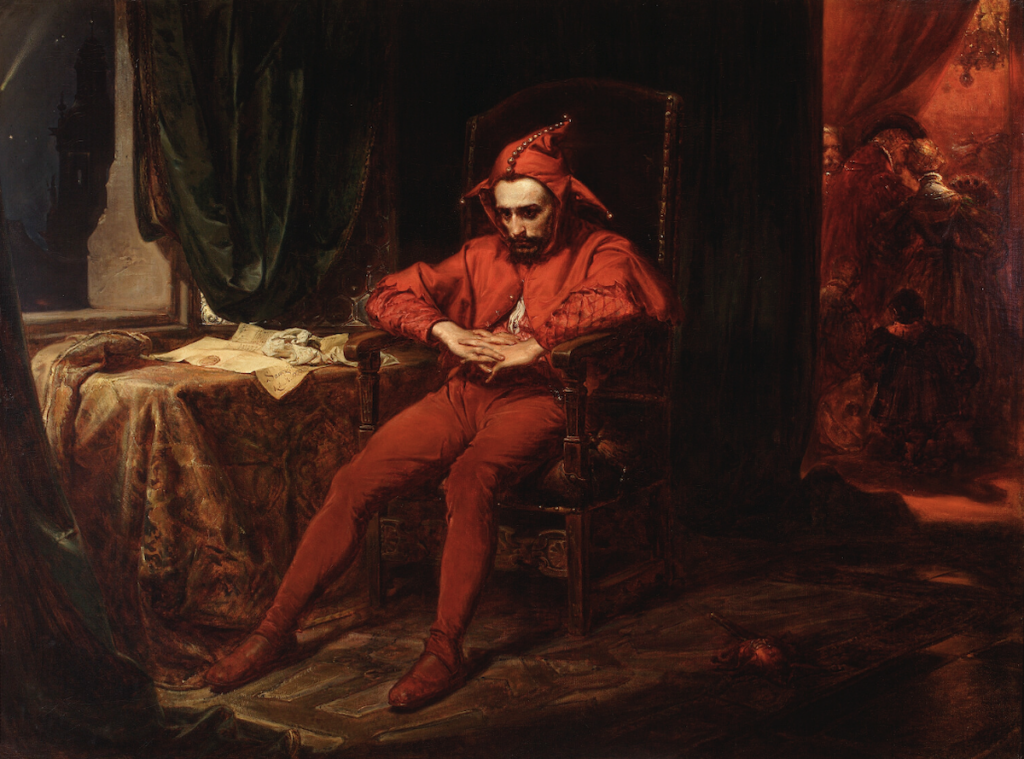

Stańczyk, le fou du roi, est au premier plan. Assis, seul, à l’écart de la foule et de l’agitation du bal, il se plonge dans de sombres pensées. Car il vient de lire une lettre annonçant la perte de Smoleńsk (actuellement en Russie) en 1514, ville qui se trouvait jusque-là dans l’union des Royaumes de Pologne et de Lituanie. Sur le visage du fou — un autoportrait de l’auteur du tableau, Jan Matejko — on lit l’inquiétude car la mauvaise nouvelle annonce le futur dépeçage de la Pologne, son annexion pure et simple par la Russie, et sa radiation des cartes de l’Europe pour les 123 années à venir. Dans la Pologne actuelle, voisine de l’Ukraine, ce tableau ravive de cruels souvenirs, et est considéré comme un trésor national, conservé au musée national de Varsovie. Le fou est devenu sage, tandis que les gens normaux s’amusent et deviennent fous.

© Muzeum Narodowe, Varsovie / Piotr Ligier

.

‘Avec ce masque riant que vous me connaissez, je cache à l’intérieur le chagrin, l’amertume, et une tristesse qui s’attache au cœur comme un vampire’ a écrit Gustave Courbet à son mécène Alfred Bruyas. Socialement, Courbet aime à se donner une image de grande gueule, sûr de lui et de son art, batailleur, têtu et provocateur. Rarement d’ailleurs un artiste a tellement été vilipendé, qualifié de ‘Watteau du laid (…), peintre de sujets vulgaires et de types hideux.’, manquant de la plus élémentaire des techniques. On ne pardonne pas à Courbet de ne pas fabriquer des objets stérilisés, enbaumés, des objets de décoration destinés à une époque qui a érigé l’hypocrisie bourgeoise en véritable système des beaux-arts. Au contraire, Courbet veut la vie comme elle est, rugueuse et sensuelle, douce et brutale, effrontée et convenable, rustre et sophistiquée, montrant la voie et semant les germes de bien des révolutions picturales à venir. Nombre d’autoportraits de Courbet — surtout au temps de sa jeunesse — figurent un jeune homme angoissé, où le visage du fou finit par s’identifier avec celui de l’artiste, aux prises avec ses angoisses, voire avec sa propre folie, de quoi se faire peur.

Figures du fou, du Moyen-âge aux romantiques

Le Louvre, 99 rue de Rivoli, F – 75001 Paris

Du 16.10.2024 au 03.02.2025

Fermé chaque mardi

Les autres jours de 10 à 15.30h

https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/expositions/figures-du-fou-0

https://www.louvre.fr/contacts