Des sorcières au Rouge-Cloître! Voilà qui étonne dans cet ancien haut lieu de la foi chrétienne depuis des siècles. C’est que l’idée même de la sorcellerie a bien changé, muant de manière continuelle parce que comme toute idée elle se forge et se colorie selon l’air du temps. L’histoire des sorcières est passionnante en ce qu’elle apprend comment le regard porté sur un phénomène, tout objectif se voudrait-il, ne fait que refléter son époque. Un des intérêts de cette exposition est d’actualiser cette perception via les images réalisées par quelques illustratrices et illustrateurs contemporains.

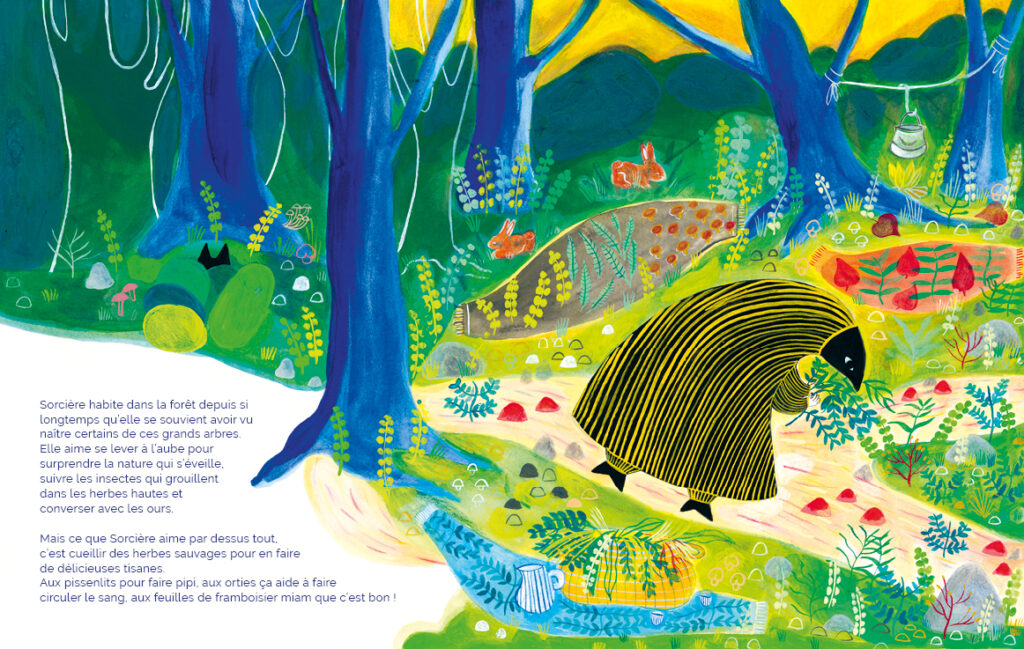

© Françoise Rogier 2020

À la fin du 19e siècle déjà, La Sorcière, essai de Jules Michelet, se dégage des convictions des siècles précédents en présentant la sorcellerie comme la résurgence des orgies païennes. Le peuple se rebellerait ainsi contre les pratiques de l’Inquisition qui, depuis le 12e siècle, punissait publiquement et de manière horrible tout ce qui pouvait nuire au pouvoir de la religion catholique. Pour comprendre, il faut se souvenir que pendant des siècles, la préservation de la foi semblait aussi importante que celle de la santé physique de nos jours. Victime de ses excès, l’Inquisition n’a été abolie qu’au début du 19e siècle. Il ne faudra que quelques dizaines d’années pour que Michelet publie son essai.

Le dessin animé de Walt Disney Blanche-Neige et les Sept Nains, réalisé en 1937, innove par les multiples inventions apportées aux techniques du dessin animé, et par l’impact sur le public, aux États-Unis comme à l’international. Comme souvent, les meilleurs récits de Disney s’enracinent au plus profond de l’imaginaire collectif, ici en s’inspirant d’un conte des frères Grimm paru en 1812, lui-même fortement ancré dans le passé des traditions européennes. Au contraire de l’aimable Blanche-Neige toute en douceur, la méchante vieille sorcière cumule tous les défauts: elle se révèle jalouse, vaniteuse, narcissique, hautaine, hypocrite, cruelle, prête à tout et sans scrupule. Son apparence répugne tout autant avec son nez crochu, ses verrues, sa bouche édentée, ses yeux hallucinés, ses doigts en fourche, ses cheveux négligés, son manteau noir comme son âme. Walt Disney disait que ce personnage repoussant était ce qui se fait de pire. C’est dire si ces stéréotypes de la sorcière accusée de tous les maux ont été gravés dans le cerveau du grand public depuis des siècles.

L’idée que l’on se fait des sorcières devient tout autre aujourd’hui. C’est ce que nous apprend aussi l’intitulé de cette exposition qui élude la connotation négative du mot ‘sorcière’, pour la remplacer par l’énigmatique ‘Abracadabra’, évocateur des puissances surnaturelles, lui même graphié dans une typographie bondissante et tout en couleurs.

À la fin des années 1960, la série télévisée à succès Ma sorcière bien-aimée fait de Samantha une jeune sorcière amoureuse d’un humain ‘normal’, et qui souhaite vivre selon le modèle américain de cette époque. Quelques années avant le premier atterrissage humain sur la lune en 1969, et n’étant pas encore empêtrée dans les boues du Vietnam, la société technologique américaine de cette époque ne doute de rien. Elle se nourrit de son idée de progrès, continu, inarrêtable, capable de vaincre n’importe quel obstacle, même le plus irrationnel. Peu importent dès lors ces histoires médiévales de sorcellerie! Afin de se conformer à l’air du temps, Samantha promet de ranger définitivement ses pouvoirs magiques, ce qui signifie que le grand public est prêt à ne plus associer les sorcières au pouvoir maléfique. Évidemment, le clan des sorciers et des sorcières ne l’entend pas de cette oreille, et rend la vie du jeune couple impossible.

Mélusine, la série de Clarke et Gilson aux éditions Dupuis cartonne dès 1995. On y raconte, sur le mode du gag, les péripéties d’une jeune et jolie sorcière, plutôt douée mais gaffeuse. Elle rêve secrètement de trouver un jour son prince charmant, même si avec le temps, le climat narratif se fait plus sombre. Les fées, auxquelles Mélusine appartient, sont le souvenir christianisé des druidesses des légendes celtiques, et au-delà, des incarnations de la déesse-mère que l’on retrouve dans les civilisations antiques depuis longtemps disparues. Si l’étymologie de Mélusine suggère « mélodieux, agréable », son corps de femme dissimule un monstre, un serpent qui remonte probablement au mythe d’Adam et Eve.

Sur le site https://matricien.wordpress.com/patriarcat/mythologie/melusine-2/, Agnès Echènes, la chercheuse en anthropologie culturelle qui a étudié le mythe de Mélusine jusqu’aux temps les plus anciens de la culture occidentale, écrit: ‘Mélusine épouse un mortel (…) Elle lui impose la promesse de ne jamais la voir, ni chercher à savoir où elle est, et ce qu’elle fait chaque samedi (…) Le samedi représente le sabbat des sorcières, diabolisation du paganisme matriarcal, où les femmes chamanes rendaient hommage à la déesse-mère Artémis. Angoissé par la rumeur d’adultère, son mari ne tient pas sa parole et découvre le corps mi-serpent de son épouse’.

Bien vivace, le mythe est repris au Moyen-âge par Walter Map, homme d’Église, diplomate et écrivain anglais, dans De nugis curialium rédigé vers 1180, où aux côtés de contes d’origine celtiques il rapporte la légende de Mélusine. Le thème revient un peu après 1200 avec Otia imperialia, développé par Gervais de Tilbury. Peu avant 1400, Jean d’Arras offre au duc de Berry Mélusine ou la noble histoire des Lusignan. Quelques années plus tard, Couldrette écrit Roman de Mélusine pour Jean II de Parthenay-l’Archevêque. Enfin, on ne peut omettre Les Très Riches Heures du duc de Berry, commandé en 1410 et achevé près d’un siècle plus tard, qui évoque Mélusine, lui aussi.

L’exposition de ce jour au Rouge-Cloître est l’héritière de cette culture millénaire, et chacune des auteures et des auteurs aux cimaises de l’exposition la transcrit à sa manière, avec plus ou moins de bonheur, dans l’environnement contemporain. Kristien Aertssen, Mathilde Brosset, Carll Cneut, Anne-Catherine De Boel, Neil Desmet, Xavière Devos, René Hausman, Marina Philippart, Françoise Rogier et Michel Van Zeveren proposent des planches originales extraites de livres pour enfants. Elles sont exposées hors du contexte livresque pour lesquelles elles ont été réalisées, avec son texte et sa mise en page, ses particularités typographiques, etc. Ces ouvrages étant en vente à l’accueil, il est bon de s’y plonger avant la visite, tant l’entour des images influe sur leur ressenti. Aux cimaises, trois ou quatre mondes visuels suffisamment distincts et denses se distinguent dans la mémoire du visiteur, ceci dit en toute subjectivité, bien entendu. Les voici:

.

Sorcière vit seule dans la forêt. Elle occupe ses journées entre les cueillettes de plantes pour ses tisanes et des séances de contemplation de la nature. Quand elle rencontre Chanoir, tout triste et abandonné à cause de la couleur de son pelage, elle décide de l’aider à trouver un endroit où il aurait sa place. Après une bonne tisane, les deux nouveaux amis partent à l’aventure. À travers les rencontres et péripéties, ils découvriront ensemble que les apparences sont souvent trompeuses et qu’il fait bon embrasser l’inconnu. Les sorcières doivent-elles toujours être méchantes? Les chats noirs portent-ils vraiment malheur? Et ont-ils vraiment peur de l’eau, comme on le pense? En décrivant des personnages à l’opposé de leur réputation, Marina Philippart propose une histoire pleine de tendresse qui fait réfléchir aux préjugés et aux superstitions.

.

Marine vit seule avec sa maman dans un château. Parce qu’elle est une fée, Marine ne peut rien faire, juste être gentille et propre. Les fées devaient toujours être gentilles. Et proprettes. Manger leur part de gâteau sans faire de miettes. Boire le thé sans renverser. Porter une robe sans tache. Raconter de leur voix mielleuse des histoires douces et tendres. Et, de temps en temps, agiter leur baguette magique. Marine trouvait les fées terriblement ennuyeuses. Elle rêve d’être une sorcière, mais sa mère ne veut pas. Leur relation devient difficile jusqu’à ce que l’une et l’autre malgré leurs différences parviennent à se comprendre. Carll Cneut et Brigitte Minne proposent un récit sur le thème de la recherche d’identité.

.

© Anne-Catherine De Boel et Béatrice Renard

Il était une fois Fluette, la plus délicate petite fille qu’on eût pu voir. Un jour, ses frères et sœurs lui jetèrent un manteau sur le dos, lui donnèrent un panier, et vlan, l’envoyèrent de l’autre côté de la forêt chez Mère-grand. Fluette était seule dans le bois des hiboux, et elle croisa une vieille dame à la tête de chouette. Fluette trembla de frayeur, et sans savoir comment, un froid frisson d’effroi transforma Fluette en petite poulette verte de peur. Avec les peaux, la lumière, toutes ces couleurs, toutes ces matières, ces senteurs, ces ambiances, ces moiteurs, du beige, du brun, de l’ocre, du jaune, rien que des couleurs pour se réchauffer au creux d’un livre, dans les petits grains ou les plissures du papier, pour rentrer à pas chuchotés dans un monde imaginaire, pour une histoire, une aventure dessinée par Anne-Catherine De Boel, sur un scénario de Béatrice Renard.

.

On ne présente plus René Hausman, ce géant du dessin et du récit. Le métier qu’il s’est lentement forgé en quelques décennies et quelques milliers d’images est tout simplement stupéfiant. À le voir travailler, quelques témoins le comparent aux plus grands chefs des restaurants étoilés, attentif au moindre détail, toujours sur la brèche, surveillant la nuance, la curiosité en éveil, émerveillé du hasard qui offre tant de solutions aussi inattendues que nouvelles. René Hausman utilise d’ailleurs l’expression ‘C’est là où je me régale’ quand il rend compte de la lente élaboration et de la finition de chacune de ses images. Car il s’agit de cuisine, en effet, sa petite tambouille interne qui s’invente selon les ingrédients du jour. Quelques témoins présents lors de ces séances de dessin racontent que tout peut servir, devenir support, pigment, outil. N’importe quoi peut faire farine au moulin, ainsi et par exemple des grains de poussières tirées de l’appui de fenêtre de l’atelier pour signifier telle tessiture particulière, ou encore l’utilisation de la trame de chiffons imbibés d’eau de javel pour obtenir tel effet aussi inattendu qu’imprévisible. Son métier rejoint ainsi les pratiques hermétiques et ancestrales des alchimistes qu’il aime tant.

.

Lucterios vous souhaite un super Halloween ce 31 octobre 2024.

Abracadabra!

Rouge-Cloître

Rue du Rouge-Cloître 4, 1160 Auderghem, Bruxelles

Du 14.09 au 25.11.2024

Du mercredi au dimanche de 13 à 17h

http://www.rouge-cloitre.be/fr/accueil.html

2 réponses à “Abracadabra!”

Merci Vincent, nous irons certainement voir cela avec les filles! Happy Halloween

Merci pour ce sujet ! Je vais aussi ajouter cette exposition sur la liste des activités à faire avec nos petits-enfants. J’ai eu le plaisir de côtoyer René Hausman qui habitait à quelques rues de chez nous et je confirme ce qui est dit ci-dessus 😉