‘Réaliser des esquisses revient à planter des graines pour faire pousser des tableaux’. Vincent van Gogh

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, comme tous les grands musées du monde, possèdent dans leurs réserves un fonds de milliers d’œuvres jamais, ou peu, présentées. L’actuelle exposition se donne pour objectif la valorisation de ce trésor. Encore faut-il trouver une thématique capable de fédérer une partie de ce potentiel hétéroclite sous une bannière commune. La notion d’esquisse semble-t-elle si évidente que l’on se demande pourquoi on n’y avait pas songé plus tôt? Peut-être les temps n’étaient-ils pas mûrs, car ce premier quart du 21e siècle voit la disparition de l’écriture manuelle au bénéfice du terminal mobile numérique — un smartphone par exemple — où l’écriture se concrétise en effleurant le clavier virtuel de l’écran tactile. Hormis les fontes et la police choisies, ainsi que la taille ou quelques variations pré-programmées, la forme typographique de ces textos s’unifie au sein de chacun des groupes, souvent accompagnés d’émojis qui définissent le régistre émotif du message. Le fait main devient rare, et le dessin à l’ancienne, réalisé avec un simple crayon ou un pinceau sur du papier, sans autre technologie ni énergie électrique, est à considérer comme un parc zoologique dédié à la protection d’espèces en voie de disparition.

Cette exposition donne aussi à voir la vision infrarouge des dessins préparatoires masqués par la peinture finie, de Rogier van der Weyden par exemple, au 15e siècle. Il a fallu le travail mené par les équipes de restauration du MRBA pour les percevoir. Ce travail discret et indispensable est nécessaire à la bonne conservation du patrimoine, par exemple pour effacer les effets du vieillissement, les conditions d’exposition, les maladresses de restaurations précédentes, celles-ci n’ayant pas bénéficié de l’arsenal technique à la disposition de ces médecins contemporains au chevet d’un héritage parfois séculaire.

Photo: Graphisch Buro Lefevre

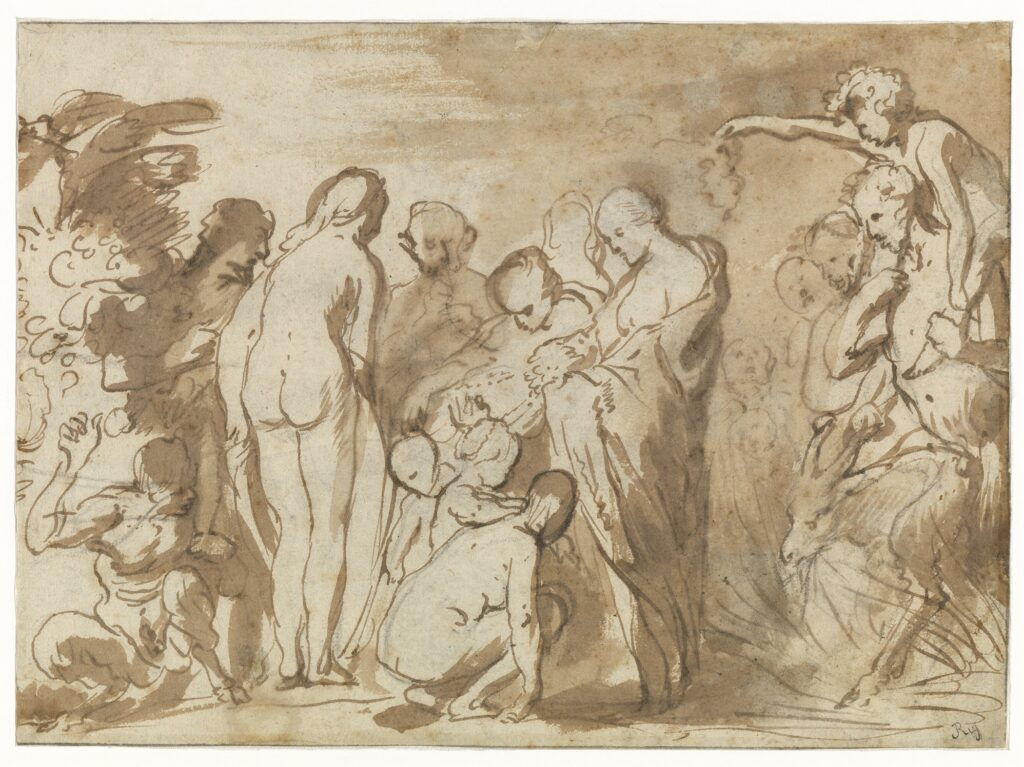

La mise en présence d’esquisses et non d’œuvres finies estompe parfois la différence entre la production des grands maîtres et celles des artistes à qui on n’accorde que peu d’attention. Ainsi, les lavis du Liégeois Gérard de Lairesse et de l’Anversois Jacques Jordaens rivalisent avec les merveilles dessinées par Nicolas Poussin. Et pourtant, les lavis de ce dernier s’auréolent d’une exemplarité indiscutable, et dans ce domaine l’Histoire de l’art retient surtout la production du représentant majeur du classicisme pictural français. Ce supplément de qualité est-il réel ou imaginaire? La connaissance d’un nom ajoute-t-elle une aura de qualité à ses productions sous forme d’esquisse? Comment expliquer que Vermeer ait été si longtemps considéré comme un artiste secondaire, alors que nous le voyons aujourd’hui comme un des peintres majeurs en Occident? À l’inverse, certains ténors indiscutés de l’art académique de jadis font aujourd’hui partie de ces renvoyés au purgatoire de l’art. Il ne faut jamais oublier que le regard que l’on porte sur les œuvres est aussi un regard culturel, fruit de valeurs collectives que l’on imagine allant de soi et naturelles, donc que nous pensons objectives. Vermeer est un excellent cas de figure, car on ne connaît aucune esquisse de lui. En a-t-il réalisé ou pas? Y en a-t-il qui se baladent dans la nature, non attribuées, ou attribuées à d’autres artistes sans que leur différence qualitative saute aux yeux? Cette exposition amène ainsi le visiteur à se poser un chapelet de questions passionnantes.

Photo: J. Geleyns

Photo: J. Geleyns

L’esquisse remplit d’abord une fonction de travail, où l’artiste couche sur le papier ses premières idées afin d’y réfléchir, et retient ensuite les plus satisfaisantes. Elles offrent une première visualisation d’un contenu. Elles peuvent ensuite évoluer vers des recherches plus élaborées dans les détails, par exemple étudier une suite de positions anatomiques afin de trouver la solution à la fois la plus juste, et la plus adéquate quant à l’œuvre à venir. L’esquisse peut aussi remplir une fonction d’apprentissage, l’apprenant étant peu à peu confronté aux difficultés à résoudre tout en bénéficiant de l’expérience de ses aînés. Pour apprendre à dessiner une main, vaut-il mieux se placer devant le modèle réel en trois dimensions, ou est-il préférable de s’inspirer de dessins déjà réalisés en deux dimensions? Cela dépend des stratégies d’apprentissage propres à chaque individu, car il ne faut pas penser qu’il n’y a qu’une seule façon de gérer le travail des esquisses, chaque artiste produisant ses propres circuits créatifs. ‘S’il n’y avait qu’une seule vérité, on ne pourrait pas faire cent toiles sur le même thème’ disait Picasso. C’est exactement ce que cette exposition donne à voir.

© MRBA de Belgique, Bruxelles. Photo: Graphisch Buro Lefevre

Il faut souligner le rôle de l’esquisse dans le cas d’ateliers devenus des entreprises où le maître conçoit une œuvre, tandis que des assistants la réalisent, ces aides pouvant être plus ou moins spécialisés dans l’un ou l’autre domaine. Au final, soit le patron peut revendiquer la paternité de l’ensemble et signer de son seul nom, soit il reconnaît — tout en le minimisant parfois — la collaboration d’autres intervenants. L’esquisse peut aussi remplir une fonction de présentation d’un projet et de respect du cahier des charges. Généralement, l’esquisse est proposée en un format plus petit que la réalisation finale, et le commanditaire peut évaluer à quoi ressemblera le travail terminé dans son ensemble. Le donneur d’ordre exprime alors son avis, approuve ou désapprouve, suggère des changements ou exige telle ou telle modification. C’est aussi l’occasion de percevoir comment l’œuvre s’intègre à son futur environnement. L’esquisse remplit aussi une fonction de communication, voire de séduction.

Photo: J. Geleyns

La notion de ‘fini’ est moins évidente en peinture depuis le 17e siècle, avec des pans entiers que l’on croirait restés au stade de l’esquisse au cœur des tableaux de Vélasquez ou de Frans Hals. Il faut pourtant attendre les débuts du 19e siècle pour que des intrépides s’aventurent à réaliser l’entièreté de leur toile sous la forme d’une esquisse. On pense évidemment à Turner et à Constable. Il faut se souvenir que le critique Louis Leroy écrivait en 1874 encore dans Le Charivari, à propos de l’impressionniste Pissarro: ‘Mais ce sont des grattures de palette posées uniformément sur une toile salie. Ça n’a ni queue ni tête, ni haut ni bas, ni devant ni derrière!’ L’évolution de l’art fait que, aujourd’hui, la différence entre l’œuvre terminée et l’esquisse est parfois indiscernable. Certains tableaux de Rik Wouters sont-ils achevés ou en attente d’achèvement? Sans informations venues de l’auteur, ou de connaissance des circonstances entourant ces productions, il est impossible de le dire. Faut-il considérer cette œuvre peut-être pas aboutie comme une œuvre à part entière? Certains artistes contemporains rendent même cette distinction inappropriée; on pense surtout aux propositions basées sur l’instantanéité de l’écriture picturale et du geste, comme chez Hans Hartung par exemple.

L’art contemporain se déclinant parfois en performances, une fois qu’elles sont passées il est difficile de saisir l’œuvre autrement que par des témoignages postérieurs, des photographies ou des vidéos par exemple. Dans ce cas, l’éphémère continue d’exister uniquement par les effets qu’il a produits et qui ne sont pas nécessairement le fait de l’artiste, mais d’un photographe ou d’un vidéaste… qui par son propre art peut magnifier ou décrier ce qu’il a enregistré. C’est le cas de Christo, qui par ailleurs finançait les coûts astronomiques du projet à réaliser en vendant au préalable des dizaines d’esquisses.

Cette promenade au sein de la centaine d’oeuvres présentées aux cimaises du MRBA devient une rêverie évocatrice de la relativité avec laquelle les époques comprennent les phénomènes et les processus artistiques, du 16e siècle jusqu’à l’art contemporain dans sa radicalité et la redéfinition des rôles. L’humble esquisse en est le révélateur.

Drafts. From Rubens to Khnopff

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

3 rue de la Régence, 1000 Bruxelles

Du 11.10.2024 au 16.02.2025

Tous les jours de 10 à 17h. Fermé le lundi

Les week-ends de 11 à 18h

Fermé les lundis, ainsi que le premier et le 11 novembre, le 25 décembre et le premier janvier 2025

info@fine-arts-museum.be

https://fine-arts-museum.be/fr/expositions/drafts

Une réponse à “Drafts: Hommage aux Esquisses”

Cette expo prolonge superbement celle d’Anvers « Krasse koppen » centrée exclusivement sur les études de trognes/visages. On est heureux que ces documents, à qui il arrive d’être plus vivants que les oeuvres terminées et encensées, sortent des collections. Chouette!