Publication rédigée à partir de l’introduction de Alfred Haft,

JTI Project Curator for Japanese Collections, The British Museum

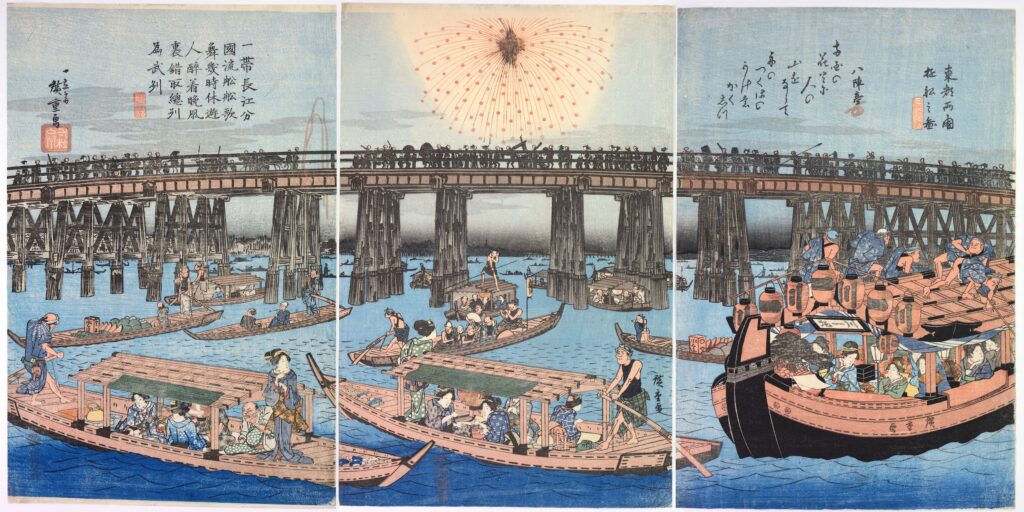

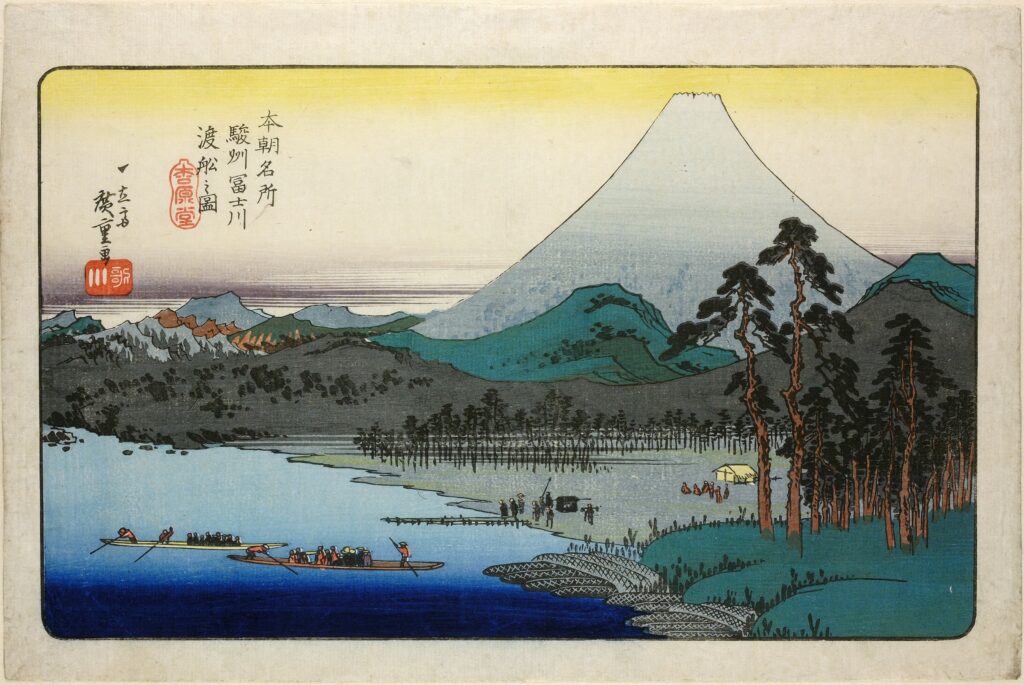

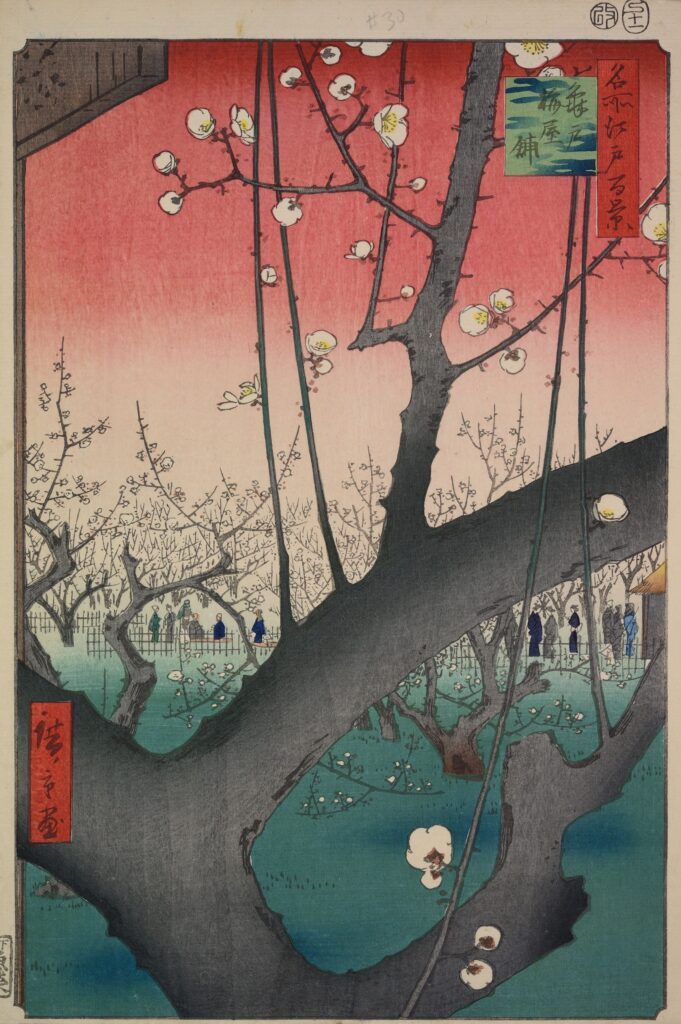

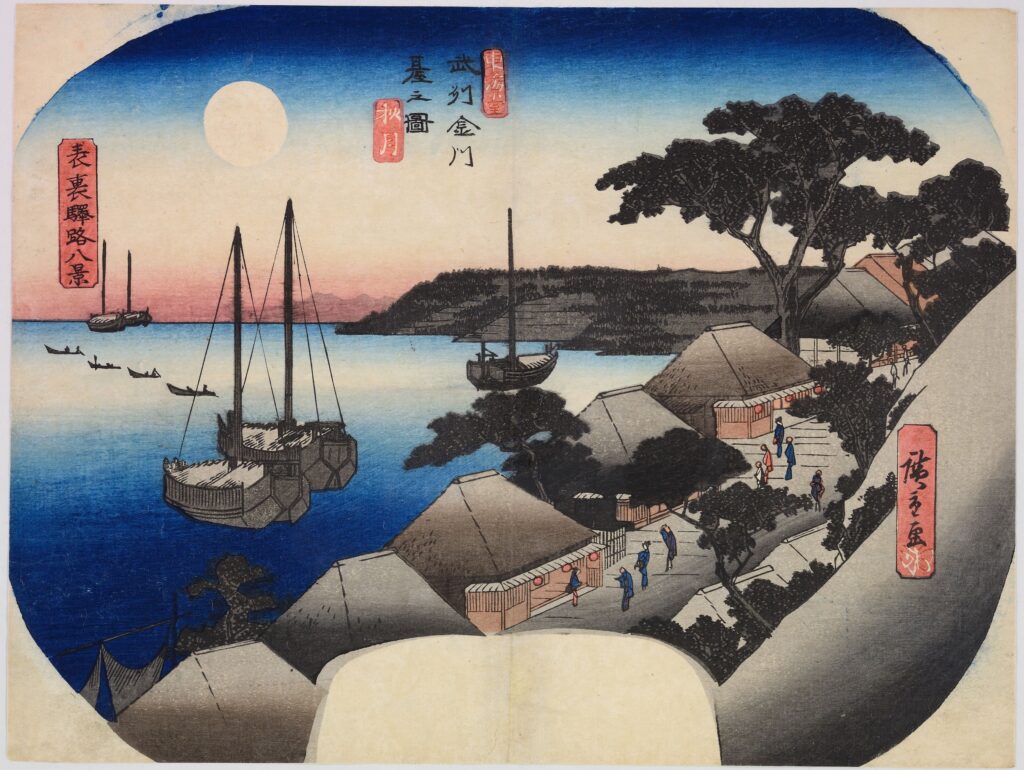

Né dans une famille de samouraïs à une époque troublée de l’histoire japonaise, au tournant du XIXe siècle, Hiroshige (1797-1858) a créé une vision sereine de la vie quotidienne. Ses sujets vont des personnages à la mode et des scènes urbaines accueillantes aux paysages calmes et aux études animées de plantes et d’animaux. Son aisance avec le pinceau et son talent de coloriste ont soutenu ses milliers d’estampes, ses centaines de peintures et ses dizaines de livres illustrés. En étroite collaboration avec ses éditeurs, graveurs et imprimeurs, il a obtenu des effets spéciaux qui donnent à ses œuvres imprimées l’apparence de peintures miniatures, notamment la gradation subtile (bokashi) pour laquelle il est particulièrement connu.

© Alan Medaugh / Photo Matsuba Ryōko

Hiroshige est né Andō Tokutarō, fils d’un samouraï de rang inférieur détenu par la famille régnante Tokugawa à Edo (aujourd’hui Tokyo). Pendant des générations, la famille Andō a occupé le poste héréditaire de ‘gardien désigné des incendies’ étroitement lié à la sécurité du shogun et de son gouvernement. Hiroshige montre très tôt des aptitudes pour la peinture, sans toutefois accéder à l’académie de peinture du shogun — pour rappel, ce dictateur militaire dirige le Japon de facto, tandis que l’empereur incarne le gardien des traditions. Néanmoins, vers 1811 le jeune homme désireux de peindre demande à être formé par deux artistes éminents du Monde flottant — ateliers associés à la culture populaire — qui le rejettent. Le jeune homme se tourne alors vers Toyohiro, qui lui offre une place dans son atelier. Il ne faut qu’une seule année pour que Toyohiro lui accorde un nom d’artiste, donné par un maître pour reconnaître les talents d’un élève. Le nom Hiroshige combine le ‘hiro’ de Toyohiro avec le premier caractère du prénom d’Hiroshige à l’époque, Jūemon, en utilisant la prononciation à la japonaise ‘hige’ pour ce caractère.

© The Trustees of the British Museum

Hiroshige voyage beaucoup et, dans la préface de son dernier livre illustré, Cent vues du Fuji, il explique que ses dessins présentent ‘des vues que j’avais sous les yeux et que j’ai transcrites exactement comme je les ai vues’ et que, bien que ‘abrégées à de nombreux endroits, elles montrent des paysages tout à fait réalistes, afin de donner aux autres quelques instants de plaisir sans les inconvénients d’un long voyage’. Les notes dans ses journaux de voyage illustrés qui nous sont parvenus sur les beuveries qui duraient toute la nuit, le raffinement tranquille d’une maison sans ornements en province et les personnages remarquables, montrent qu’Hiroshige était sociable, intéressé par le monde qui l’entourait et ouvert aux aventures que le voyage permet. Elles indiquent que même lorsqu’elles ne sont pas basées sur une expérience directe ou des faits réels, ses vues de paysages sont ancrées dans une compréhension du pays et de la vie sur la route.

© Alan Medaugh / Photo Matsuba Ryōko

La route la plus importante de l’époque était de loin la Tōkaidō — route côtière orientale — qui s’étend sur 500 kilomètres le long de la côte sud de Honshū, l’île principale du Japon, et reliait Edo, la base militaire du shogun Tokugawa, à la ville impériale de Kyoto, en passant par 53 stations. Les visiteurs européens qui ont vu la Tōkaidō au début des années 1600 ont admiré sa largeur et son état de propreté, la régularité de sa surface entretenue avec du sable et du gravier, l’ingénierie des cols creusés à travers les crêtes montagneuses et le grand nombre de personnes se déplaçant sur toute sa longueur. En accord avec l’importance sociale et culturelle de cette route, Hiroshige a consacré plus de 20 séries d’estampes différentes à la Tōkaidō, ce qui représente environ 700 estampes, soit 15 % de sa production.

© The Trustees of the British Museum

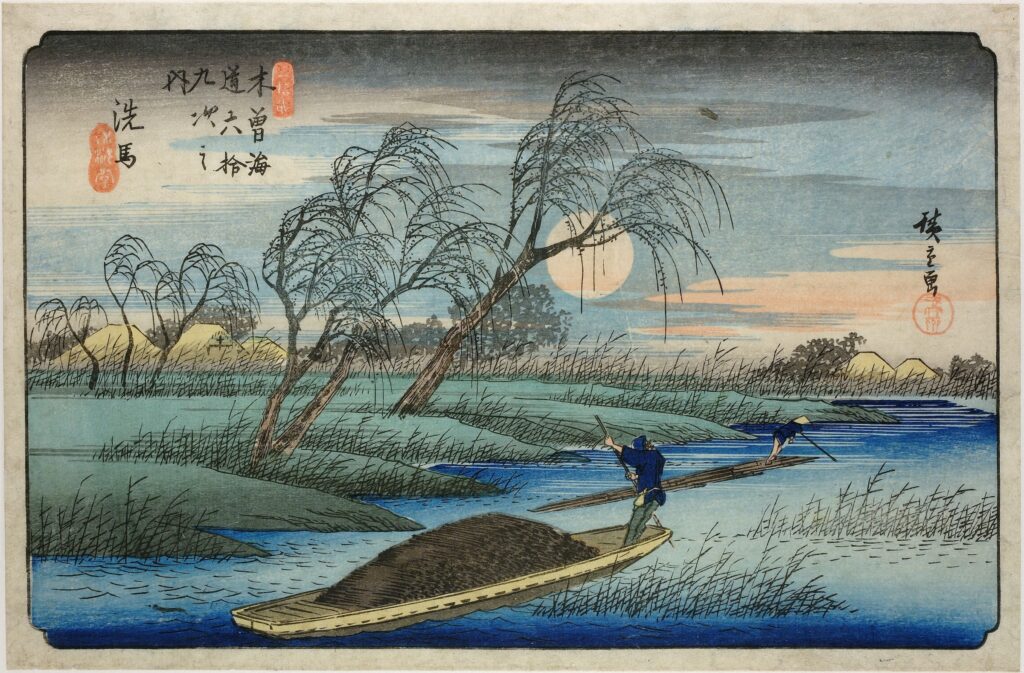

L’autre voie importante était la Kisokaidō, une route abrupte et souvent dangereuse qui reliait Edo et Kyoto via 69 stations à travers les montagnes au nord-ouest d’Edo, aujourd’hui appelées les Alpes japonaises. Hiroshige n’a produit qu’une seule série sur la Kisokaidō. Pourtant, elle comprend plusieurs de ses créations les plus remarquables.

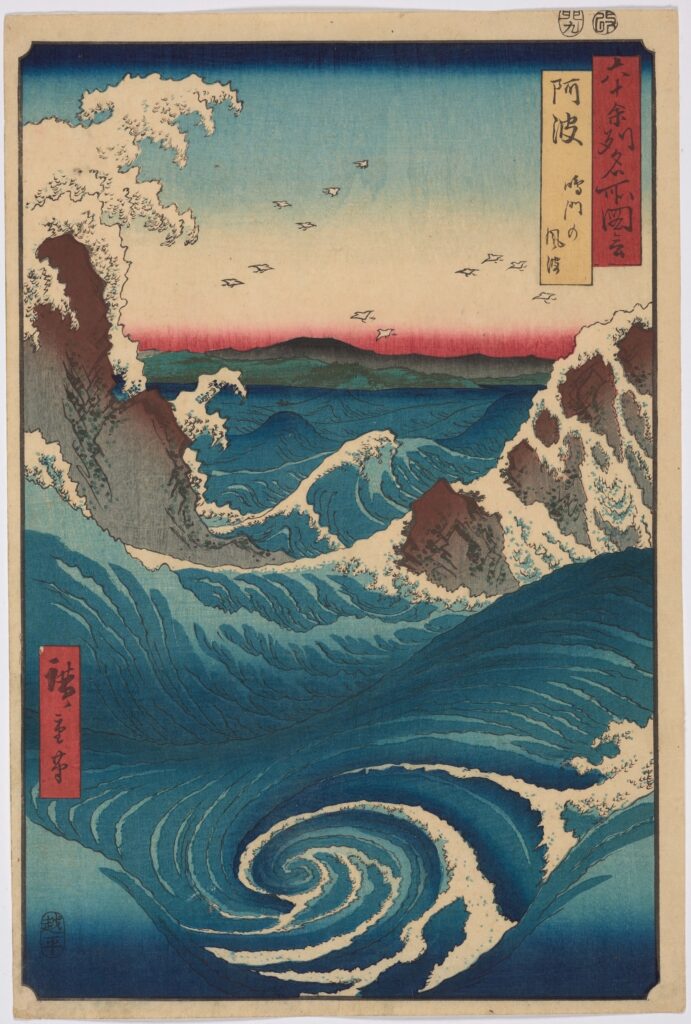

Hiroshige souhaite que ses images emmènent le spectateur dans un voyage par procuration, loin du stress et des tensions de la vie quotidienne. De manière tout aussi idéalisée, ses gravures harmonisent plantes, animaux et inscriptions dans une expression de la pensée poétique japonaise classique. Chaque dessin ouvre une fenêtre sur un temps et un lieu tranquille où la nature, la poésie et la peinture se rencontrent. L’effet est obtenu en partie grâce à la disposition des poèmes et aux différents styles de calligraphie dans lesquels ils sont dessinés, mais tout aussi importante est l’élégance qu’Hiroshige prête à ses représentations du monde naturel.

© The Trustees of the British Museum

Parallèlement, les estampes d’Hiroshige représentant la nature prouvent l’étonnant savoir-faire qui a permis de transformer ses dessins au pinceau en estampes sur bois, ainsi qu’au rôle de l’éditeur dans la gestion de la production et des ventes. La plupart d’entre elles ont un format haut et étroit rappelant le tanzaku, un type de papier japonais traditionnel utilisé pour enregistrer des poèmes. Par exemple, dans la courte période comprise entre 1832 et 1835 environ, Hiroshige a enchanté le public acheteur d’estampes avec 22 grandes estampes de nature tanzaku (ō-tanzaku) conçues pour Wakasaya Yoichi (Jakurindō) et quarante estampes de taille moyenne tanzaku (chū-tanzaku) conçues pour Kawaguchiya Shōzō (Shōeidō).

Pour chaque dessin d’estampe, Hiroshige prépare un dessin détaillé sur du papier fin — hanshita-e, ou ‘dessin prêt à imprimer’. Après avoir reçu l’approbation d’un censeur gouvernemental, le dessin est envoyé au maître graveur. Cet artisan qualifié le colle alors face vers le bas sur un bloc de bois de cerisier de montagne. Il découpe le long des contours, en restant fidèle au rythme du pinceau de l’artiste, puis cisèle les zones superflues entre les deux pour produire le bloc-clé (omohan). L’imprimeur, lui aussi, a besoin d’un apprentissage de dix ans pour acquérir une connaissance complète de la préparation des pigments et des changements apportés par les pigments sur le bois et le papier. Les apprentis s’entraînent également pendant des années à maîtriser le tampon d’impression portatif (baren), un disque de laque rond enveloppé dans une feuille de bambou, qui transfère les pigments sur le papier et fait ressortir les effets spéciaux gravés dans les blocs ou indiqués sur les épreuves de l’artiste. Aucune presse mécanique n’est utilisée. Les effets comprennent la gradation, le gaufrage (kimedashi) et la gravure (karazuri).

Au cours des vingt dernières années de sa vie, les estampes d’Hiroshige comptaient parmi les plus célèbres du Japon. Pourtant, malgré son succès commercial apparemment inébranlable, il aurait fréquemment eu recours à des emprunts pour entretenir son train de vie, et il meurt endetté. Son testament révèle des hésitations et des doutes quant à ses finances et à la manière de reconnaître son héritage de samouraï, ce qui confère une complexité inattendue à notre image de ce magnifique artiste. Cela contraste de manière frappante avec la clarté et la certitude de son style artistique, qui semble conçu pour élever les autres au-dessus et au-delà de l’obscurité des affaires humaines, vers une vision plus lumineuse du monde tel qu’il l’imaginait.

Hiroshige: artist of the open road

The British Museum

Great Russell Street, London WC1B 3DG

Du premier mai au 7 septembre 2025

Tous les jours de 10 à 17h

Le vendredi jusque 20.30h

https://www.britishmuseum.org/exhibitions/hiroshige-artist-open-road

Une réponse à “Hiroshige: artist of the open road”

Tout cela est éblouissant. On a pu voir une Expo à son sujet ( lui et d’autres artistes du même acabit) au Cinquantenaire voici deux ans et demi; et le succès populaire d’alors confirme bien son talent envoûtant. Chacun connait la ligne claire d’Hergé. Mais visiblement, un siècle avant lui, Hiroshige a l’avait déjà précédé. Je suppose qu’Hergé savait? Mais qu’importe, disons qu’il st troublant que ce dernier a atteint le sommet de son art et de sa dramaturgie dans un Extrême-Orient blanc comme la neige… C’est sublime et émouvant, surtout si l’on sait combien le Japon a pu être violent et conquérant militairement. La poésie serait-t-elle le miroir inversé de nos pulsions collectives, via cette sorte de douceur d’acier, cette vigueur majestueuse et tempêtueuse que l’on retrouve dans les déchaînements des vagues ou les tempêtes de neige? Ce ne sont pas les seules analyses psychiatriques qui dévoilent le mieux notre « moi ». C’est l’art, ni plus ni moins.