Mu.ZEE présente un panorama de la nature morte en Belgique de 1830 à 1930. Centrée autour de James Ensor, l’exposition montre comment l’art académique se métamorphose peu à peu en art moderne. Au-delà de quelques individualités réputées, cette présentation relate comment des noms moins connus, dont quelques femmes, alimentent ce courant artistique.

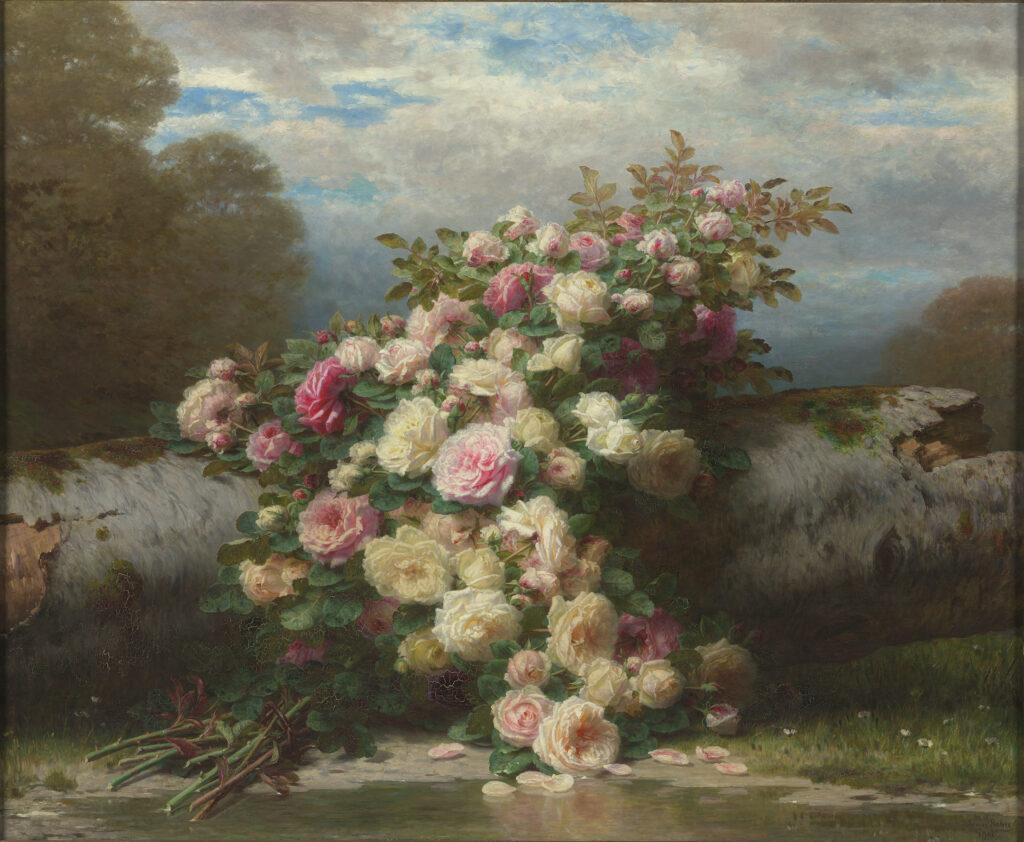

Si l’on tient compte de l’ordre chronologique, Jean Robie (1821-1910) est l’un des plus anciens artistes présentés dans cette exposition. Il est né neuf ans avant que la Belgique ne proclame son indépendance en 1830. On a surnommé Jean Robie ‘l’Amant des Roses’, tant sa renommée est fameuse quant à son habileté à représenter ces fleurs, et tant la perfection du rendu fait croire que ses tableaux sont des photographies en couleurs, alors que cette invention n’est mise au point que vers 1861. Si sa réputation de peintre le conduit à occuper une série de postes officiels dans le monde artistique, Jean Robie est contemporain de bouleversements techniques, et culturels. Car outre la photographie en couleurs qui concurrence le travail des peintres, l’artiste aurait pu connaître Gustave Courbet, un des premiers artistes à oser se dresser ouvertement contre l’académisme, le romantisme, l’idéalisme, pour leur opposer le réalisme, ouvrant ainsi la porte à la déflagration impressionniste. Jean Robie est aussi le contemporain d’Eugène Boudin, un des premiers artistes à peindre sur nature les grands espaces marins, et le maître de Claude Monet.

La Liégeoise Virgine de Sartorius (1828-1908), née dans une famille aisée et cultivée, ne rencontre aucune résistance à réaliser sa vocation de peintre. À la gauche de Nature morte aux fleurs et buste de Louise-Marie d’Orléans, en arrière-plan, on distingue le château de Laeken, résidence privée de la famille royale belge, car l’œuvre est un hommage à la femme de Léopold 1er, première reine des Belges, décédée l’année précédente. Ce tableau, dans la pure tradition romantique qui glorifie l’affect, incline vers le sentiment de bon aloi en mettant au centre le buste mortuaire de la disparue. La déférence envers l’institution se marque encore dans le contraste entre la blancheur froide du buste et la chaude vitalité bariolée qu’offre la profusion des fleurs.

À l’inverse, Hubert Bellis (1831-1902) peint des lendemains de bamboche. Notable pour ses tableaux conventionnels et rassurants, il prend progressivement le parti inverse et propose des images où il entasse des restes des repas et des fêtes. Les coquilles d’huitres et les carapaces de homards vont rejoindre les bonnes bouteilles vides, les serpentins, les fleurs et les plantes vertes qui ont servi de décoration. Il y a tellement de déchets qu’ils débordent de la poubelle. Alors que la peinture traditionnelle regardait vers le haut, jusqu’au ciel parfois, les tableaux de Hubert Bellis sont radicalement neufs en ce qu’ils lorgnent vers le sol, dans l’absence d’éclairage valorisant. Parmi ces détritus, des masques souriants, comme des têtes décapitées. Une époque se termine, la fête est finie. Dans la marche de l’histoire de l’art, le trip de l’illusion édifiante s’efface vis-à-vis de réalités bien plus terre-à-terre.

Ce tableau de Berthe Art (1857-1934) semble tout à fait classique, avec sa composition centrée, la douceur des lumières et les nuances des verts sauge opposés à l’étendue chromatique des roses incarnats. L’artiste aurait-elle l’intuition de ce moment de passage dans l’histoire de la peinture, quand le sujet central sans faille, solide, glisse vers des objets tout en surface, légers et fragiles comme l’éventail de papier qui s’étire, les œillets fraîchement cueillis, les plumes de paon? À travers ces objets, le pivot central se déploie en périphérie, comme la branche de lierre qui serpente et se déroule, comme le paon quand il fait la roue, comme les motifs végétaux imprimés sur le textile du fond. Berthe Art place au centre de son tableau un moulage de L’inconnue de la Seine, dont le masque mortuaire est à l’époque un ornement obligé dans les ateliers d’artistes à cause de son sourire aussi énigmatique que celui de la Joconde. La tradition voulait que l’on peigne le portrait de face; or ici la peintre le représente de profil, peu identifiable. La chevelure prime parce qu’elle déplie le volume en tranches qui s’épanchent et s’étendent en surfaces. En mettant en avant la question du face/profil, du fragment et du volume/surface, Berthe Art aurait l’intuition de la désintégration du noyau central telle que le pratiquera le cubisme peu de temps après. L’artiste aurait aussi l’intuition du surréalisme qui met ensemble des objets qui ont peu de sens les uns vis-à-vis des autres, ce qui crée une signification aussi nouvelle qu’inattendue. Avec pareil tableau, l’art est en marche, l’air de rien, à partir du sourire de L’inconnue de la Seine.

Près de 25 pour cent environ des 950 tableaux peints par James Ensor (1860-1949) sont des fleurs, dont une grande majorité de roses. Exposer côte à côte quelques prédécesseurs et quelques artistes postérieurs au peintre ostendais amène à constater qu’à travers un sujet aussi anodin, la démarche artistique d’une époque s’y révèle. Ensor peint nombre de tableaux de roses, peut-être pour partager la vision des poètes. Qui ne connaît ‘Et rose elle a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin’ de François de Malherbe? Ou ‘L’amour est une rose, chaque pétale une illusion, chaque épine une réalité’ d’Alfred de Musset? Ou encore ces mots millénaires recueillis dans les cultures orientales: ‘Pour l’amour d’une rose, le jardinier devient l’esclave de mille épines’ et ‘La rose n’a d’épines que pour celui qui veut la cueillir’? Par ailleurs, la symbolique liée aux roses représente aussi la tendresse et la douceur de l’amoureux qui souhaite se montrer envoûté, mais maître des ardeurs de sa passion. Pour Ensor, la rose représente une excellente alternative aux coquillages, aussi beaux soient-ils, puisque l’investissement émotionnel y est plus intense.

Au-delà du contenu littéraire, les deux roses et les coquillages partagent des caractéristiques équivalentes de lumière, par les effets irisés qu’offrent les coquilles des fruits de la mer. Cette iridescence semble magique, puisque la surface nacrée semble changer de couleur pour peu que l’on bouge la tête. Non seulement le blanc se pare des couleurs de l’arc-en-ciel, mais il se teinte de mille nuances de gris. Ceci explique la fascination d’Ensor, au point d’en élaborer la totalité de l’image représentée dans ses toiles, le fond et le support compris. Peindre des roses — au double sens de l’objet et de la couleur — permet aussi à James Ensor de se débarrasser de contenus tellement envahissants qu’ils en occultent la picturalité; on pense aux masques ou aux squelettes et à tout ce tintamarre qui agite ses tableaux. Entre les deux, il y a ces natures mortes de fruits qui ressemblent à des fleurs, des petits miracles réalisés en traitant un chou-rouge comme s’il était une rose, entouré de céleris, d’oignons, de piments, de noix et de citron jaune. La palette explose de coloris peints en petites touches diaprées, avec un fond aussi changeant qu’un étang sous les reflets du soleil.

Aucune des préoccupations de James Ensor et de ses prédécesseurs ne semble troubler Frans Mortelmans (1865-1936), notable de l’art dans sa bonne ville d’Anvers. Virtuose et technicien remarquable dans la pure tradition du portrait classique, de la peinture d’histoire, des marines et des scènes de genre. À partir de 1890 il se tourne quasi exclusivement vers la nature morte où les fleurs dominent, ce qui lui confère une grande renommée. Ces œuvres tardives dépoussièrent son art, qui évolue alors vers un réalisme teinté de luminisme en exprimant tout le savoir-faire de l’artiste jusque dans les moindres détails, dont les plus compliqués des rendus de matières. Mais, quoi qu’il fasse, quand on compare ses tableaux à ceux qu’Ensor réalise au même moment, on ne peut s’empêcher d’y constater à quel point chez Frans Mortelmans la lumière du monde extérieur ne parvient pas à animer tant de grisaille. La faute aux fenêtres pas assez ouvertes sur un monde qui change.

Vase et coquillage détonne dans la production de Léon Spilliaert (1881-1946), habituellement empreinte de tristesse et de solitude. Les grands espaces marins cèdent ici le pas à une vision sans émotion, en gros plan et où la verticalité se dresse. L’ambiance de cauchemar n’a toutefois pas disparu, évoquée par ces gros yeux qui fixent le spectateur, avant de comprendre qu’il s’agit de plumes de paon tapies dans l’ombre. Le malaise, car malaise il y a, vient de la juxtaposition de trois types de plans, le fond sombre et indéfini; la bosse du vase émaillé brillant et rebondi; le creux du coquillage. À partir de la cohabitation de ces trois types d’espace, plane, en saillie, profond, cette nature morte de grand format énoncerait le principe de la peinture figurative en Occident depuis des siècles: comment figurer la profondeur (les reliefs et les vides) sur une surface plane? Chacune et chacun des participants à cette exposition se confronte à ce dogme.

Walter Vaes (1882-1958) débute sa carrière par des œuvres aux sujets romantiques, donc sujets à de longs discours explicatifs. Peu à peu, il comprend qu’un détail dans la représentation d’une chose toute banale peut en faire une image déconcertante. Et donc il peint des choses simples où un petit élément, anodin, suffit à faire déraper l’évidence de la représentation. Par exemple, à première vue ces crabes n’ont rien d’étonnant. Mais, par un effet de paréidolie, la mise en scène le transforme en masque humain. Ailleurs, l’artiste se contente de représenter des choses peu glorieuses, surprises là comme par hasard, devant un fond neutre, par exemple de la nourriture en cours de préparation, des champignons, un lapin écorché, un jambon entamé, etc. ‘Quelle vanité que la peinture, qui attire l’admiration par la ressemblance de choses dont on n’admire point les originaux!’ pensait Blaise Pascal. Walter Vaes prend le philosophe au mot, et peint des choses dont, en effet, on n’admire point les originaux. L’artiste toucherait-il un des points zéro de la peinture? Pas vraiment, puisqu’il se régale de la représentation minutieuse de la variété des textures des objets qu’il peint. On sent bien que ce travail des matières picturales devient le terrain de jeu privilégié du peintre, et qu’il ouvre là une voie que d’autres emprunteront bientôt.

Photo Hugo Maertens

En 1909, juste avant que Léon Spilliaert ne peigne son étrange Vase et coquillage, Rik Wouters (1882-1916) peint ce coin d’atelier. Mais autant que le rendu de la réalité, le tableau se lit aussi comme un étalement de surfaces et de matières colorées, comme différentiels de coups de pinceau plus ou moins appuyés, plus ou moins chargés ou rares en pigments, variables quant à leurs vitesses, leurs directions, leurs pressions sur la toile, etc. Rik Wouters n’hésite pas non plus à varier les outils, dont des brosses plus ou moins dures, larges ou épaisses. La combinaison de ces variables picturales fait que jamais deux surfaces ne sont pareilles, tout en restant lisibles comme objets, ici un tissu, là un bac en métal, plus loin des papiers. L’œuvre se trouve exactement à mi-chemin entre l’image figurative et la matérialité brute en deux dimensions dont elle est faite: un support de toile recouverte de pigments colorés. Et si là se trouvait un des enjeux de la peinture en ce début de 20e siècle?

L’air que l’on respire serait-il avant tout l’air du temps? ‘Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées’ écrivait Maurice Denis en 1890. Cette citation traverse avec plus ou moins d’intensité chaque œuvre exposée ici, car elle décrit les préoccupations artistiques de cette époque. Jan Brusselmans (1884-1953) en est parmi les plus conscients, autant dans ses écrits que dans ses tableaux. Quel que soit l’objet représenté, même le plus volumétrique, il est rabattu en une surface plane par l’œil aussi implacable qu’un fer à repasser. Et lorsqu’il peint, comme ici des objets s’étalant dans la profondeur, le peintre prend soin de les écarter l’un à côté de l’autre afin de ne pas avoir à résoudre la question du vide — une épaisseur de volume néanmoins — qui se trouve entre eux. La profondeur de la perspective reflue en un ensemble de petites surfaces qui s’ajustent à la grande surface de la toile en deux dimensions.

Si Marthe Donas (1885-1967) est une des premières femmes à pratiquer la peinture ‘abstraite’, il faut se souvenir que la peintre est contemporaine de Marie Laurencin et de Sonia Delaunay, ou encore d’Alice Ronner, Georgette Meunier ou Anna Boch. Toutes s’inscrivent dans la lignée des femmes-artistes, plus nombreuses et plus remarquables que ce que l’on l’entend souvent. Reste que Marthe Donas — peintre malgré l’opposition familiale — fréquente les plus grands artistes de son époque: Marcel Duchamp, Georges Braque, Constantin Brancusi, Alexandre Archipenko, entre autres. Ses tableaux empruntent leur vocabulaire aux expériences cubistes et à l’art abstrait naissant, proposant une géométrisation en fragments de l’espace où chaque forme est colorée de manière quasi uniforme, mais subtilement différenciée quant aux textures.

Rose, Rose, Rose à mes yeux est la dernière exposition avant la rénovation prochaine du bâtiment du musée. La scénographie confronte l’ancien grand magasin qui abrite le Mu.ZEE au modèle du musée du 19e siècle. La structure en bois brut évoque les contours d’un musée classique avec une salle centrale et des galeries latérales. Les organisateurs ont choisi d’accrocher les tableaux à proximité les uns des autres, comme dans les musées de l’époque, afin de permettre au visiteur d’avoir un regard comparatif. La salle centrale dédiée à James Ensor forme un point focal, dont le pourtour en bois est interrompu ici et là pour ouvrir des perspectives et des points de vue, redonnant ainsi au bâtiment existant du musée une présence visible. Une exposition à voir aussi pour sa scénographie, à la fois ancienne et contemporaine.

Rose, Rose, Rose à mes yeux – James Ensor et la nature morte en Belgique de 1830 à 1930

Mu.ZEE

Romestraat 11, 8400 Oostende

Du 16.12.2023 au 14.04.2024

Tous les jours sauf le lundi de 10 à 17.30h

https://www.muzee.be/fr/rose-rose-rose-a-mes-yeux—1

Une réponse à “James Ensor, roses en toutes couleurs”

Walter Vaes me laisse de marbre, et je n’arrive pas à accrocher avec James Ensor. Hubert Bellis dessine un cimetière dix jours après la Toussaint, et Berthe Art peint la le défunte décédée la veille et qu’on vient saluer. Des goûts et des couleurs…Par contre j’ai un coup de cœur absolu pour Frans Mortelmans et sa visite à l’atelier, un prodigieux puits de lumière scintillante, et il me semble plutôt que la grisaille est sublimée par son savoir-faire qui n’a rien d’académique malgré les apparences. L’émotion est immédiate, on ne devrait jamais parler de matière morte: elle vibre ou pas, et ce tableau est incandescent. Enfin, je crois plus que jamais que Rik Wouters est un géant! Avec son audace picturale, un peu fauve, sa modernité il incarne vraiment les meilleurs peintres dont les impressionnistes du dernier siècle à tout le moins. On ne s’en lasse pas et sa renommée devrait chez nous atteindre a minima celle dont bénéficie Magritte, mais qu’importe: là encore, à chacun son ressenti.