Jean Grégoire Savayan avait tout en main pour devenir un artiste réputé… s’il l’avait voulu. Oh, non pas un peintre avec une toile et des pinceaux, mais l’auteur d’une oeuvre contemporaine, fruit de la technologie de son temps, et qui n’utilise que les procédés techniques de l’époque actuelle.

© Jean Grégoire Savayan

La naissance de Louise Brown en Grande-Bretagne le 25 juillet 1978 — Jean Grégoire a 34 ans — claque comme un coup de tonnerre mondial: la manipulation en laboratoire permet la naissance de ‘bébés-éprouvette’. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, un bébé est conçu par fécondation in vitro, dans les cas où les méthodes naturelles de reproduction semblent impuissantes. Un nouveau chapitre de la médecine s’ouvre, dans lequel le terme ‘conception assistée’ joue un rôle majeur. Dans le monde de l’art, l’idée d’une assistance extérieure qui aiderait l’acte créatif artistique existe depuis des millénaires. Pour prendre exemple dans notre culture, la Renaissance a développé la Camera Obscura qui donnera naissance à la photographie, puis aux dizaines de techniques de reproduction mécanique qui ont suivi. Comme pour toutes les inventions majeures, des milliers d’alchimistes modernes ont réalisé un travail patient, partiel, fait de millions d’essais et d’erreurs jusqu’à ce que le prodige surgisse, parfois — ou souvent — du hasard joint à la nécessité.

© Jean Grégoire Savayan

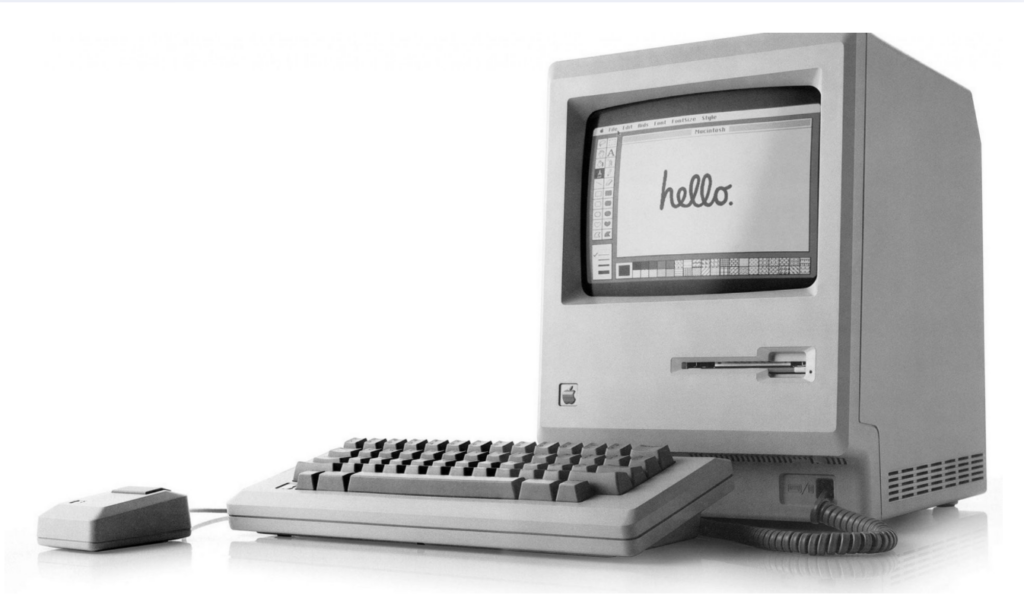

La conception assistée par ordinateur devient partie du quotidien des graphistes et des artistes à la fin des années 1970, quand les premiers postes personnels, la technologie et les coûts deviennent accessibles à qui le souhaite vraiment. Pour Jean Grégoire Savayan, il s’agit d’un coup de foudre. Il pressent immédiatement le potentiel créatif de telles machines, qui comme la photographie jadis, décharge l’artiste de nombreuses tâches aussi chronophages qu’ingrates. La machine devient une assistante fidèle, dévouée, efficace… mais dépourvue d’initiative. La machine exécute à la perfection et en un temps record ce qu’on lui demande, mais est bien incapable de réaliser seule ce que l’auteur souhaiterait dans les plus fous de ses rêves. Hélas, le milieu artistique étant ce qu’il est, la plupart des artistes et des enseignants de l’époque se sont méfiés et ont même décrié cette nouvelle technologie sous prétexte que ‘pour n’importe qui il suffit d’un seul clic pour s’imaginer devenir un génie’. Ce qui est évidemment faux, mais cette notion menaçait d’obsolescence tout le savoir, mettant ainsi les acquis des aînés à la ferraille. Aujourd’hui que l’ordinateur fait partie des meubles, et que l’Intelligence Artificielle rebat les cartes d’une manière plus radicale encore, on a oublié le mépris et la résistance vis-à-vis de ce qui a bousculé les privilèges des anciens. Heureusement, la jeune génération ignore la cécité de ses aînés.

En 1985, malgré les miracles réalisés au quotidien par la machine, Jean Grégoire Savayan ne s’en satisfait pas. Il souhaite connaître l’architecture du dispositif dans le but d’en utiliser les potentiels les plus spécifiques, ce qu’ont toujours fait les meilleurs artistes. Car notre homme sait que seul un pourcentage minime du potentiel technologique est utilisé, et cela le tourmente. Il fait alors un choix radical: délaissant les procédures les plus utilisées par tout un chacun, il s’affronte aux possibilités les moins familières et les moins utilisées, les plus difficiles aussi. Il pousse à l’extrême les logiciels de traitement de l’image, afin de faire apparaître des failles, que l’artiste préfère voir comme des opportunités, comme une possibilité d’inventions encore jamais vues. Si Jean Grégoire Savayan est devenu un enseignant remarquable, c’est parce qu’il était constamment en situation de recherche. Le ‘maître’ devient son premier étudiant, et ‘l’apprenti’ se transforme en son propre précepteur. Il voit la transmission d’un savoir institué, mais aussi le travail à effectuer quant à l’éducation de la jeune génération. Outre les capacités à acquérir, enseigner est aussi donner le goût du nouveau monde, inéluctable, qui se met en place dans l’omniprésence des nouvelles technologies. ‘Cela reste une loi immense de l’Histoire qu’elle interdit précisément aux contemporains de discerner dès le début les grands mouvements qui déterminent leur époque’ écrivait Stefan Zweig.

© Jean Grégoire Savayan

Ceci ne peut se concevoir sans une ouverture d’esprit peu commune. Dès l’entrée du foyer de Jean Grégoire, on est accueilli par une série de statuettes africaines, et les murs mettent en valeur des peintures aborigènes, des labyrinthes réalisés sur écorces, ou autres supports végétaux. L’imposante bibliothèque avec ses livres d’art rassemble bien des cultures du monde, anciennes ou actuelles, parce que notre créateur sait la nécessité de nourrir son art numérique de formes artistiques venues du fond des âges, toutes époques et cultures confondues. On y trouve aussi des bandes dessinées, parce qu’elles élaborent un langage spécifiquement contemporain.

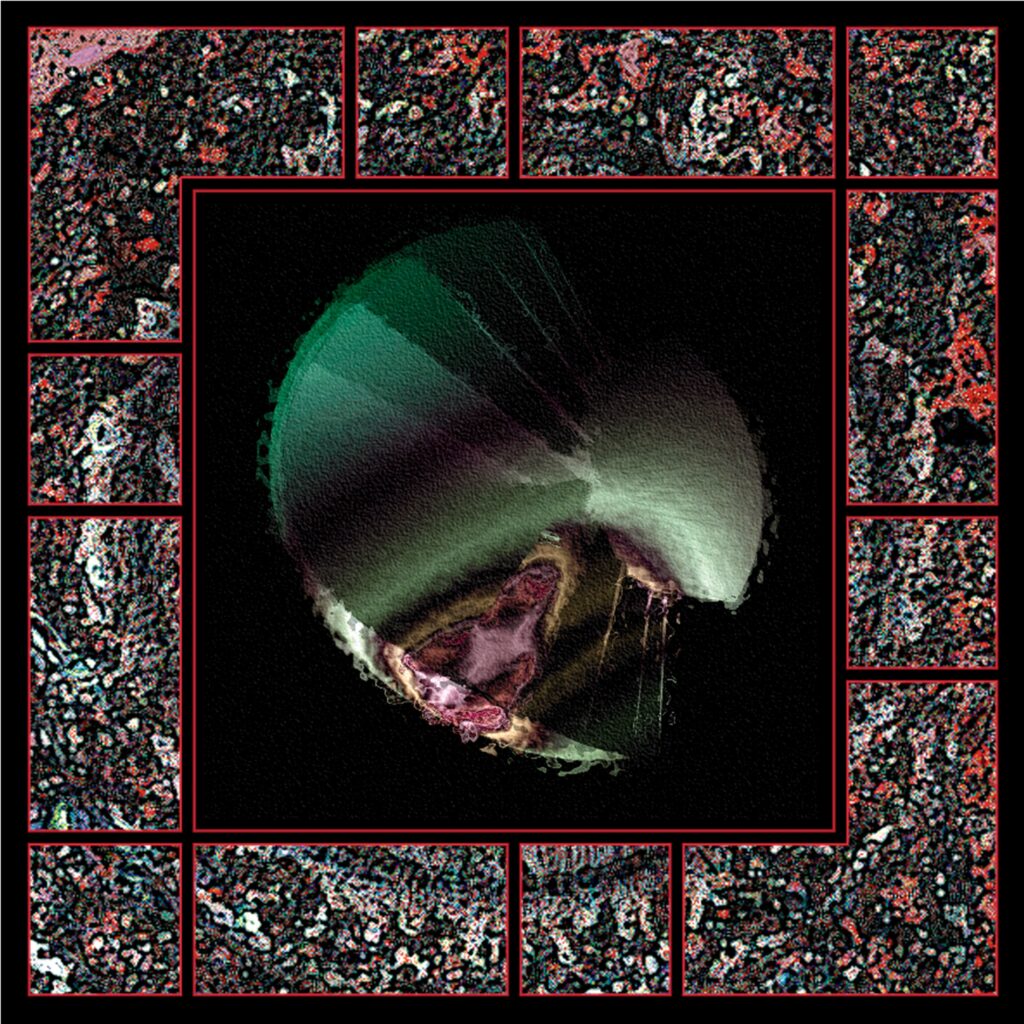

La nostalgie personnelle joue également un rôle prépondérant dans ce scénario, car c’est à partir d’un document banal que tout s’organise: la petite photographie d’un torse féminin vieille de plus d’un siècle. Jean Grégoire n’a jamais voulu s’exprimer sur ce choix, mais on devine qu’étant fils du peuple des Arméniens rescapés du génocide de 1915, il faut en chercher là l’origine. Ce génocide se poursuit aujourd’hui encore en Géorgie et en Arménie, dont l’Azerbaïdjan et la Turquie rognent le territoire ancestral: il ne représente plus que dix pour cent de ce qu’il était il y a un siècle. Les populations chrétiennes qui ne demandent pourtant qu’à vivre paisiblement chez elles, sur ce sol qui les nourrit et qui accueille leurs morts depuis des millénaires, ont été exterminées. À travers l’image de ce torse un peu flou en noir et blanc fanés, on subodore qu’il reste le seul indice matériel liant l’artiste à ses racines aujourd’hui disparues: une relique. Relique qui est aussi un fragment d’image technologique, comme un trésor rescapé d’une mise à sac incendiaire.

© Jean Grégoire Savayan

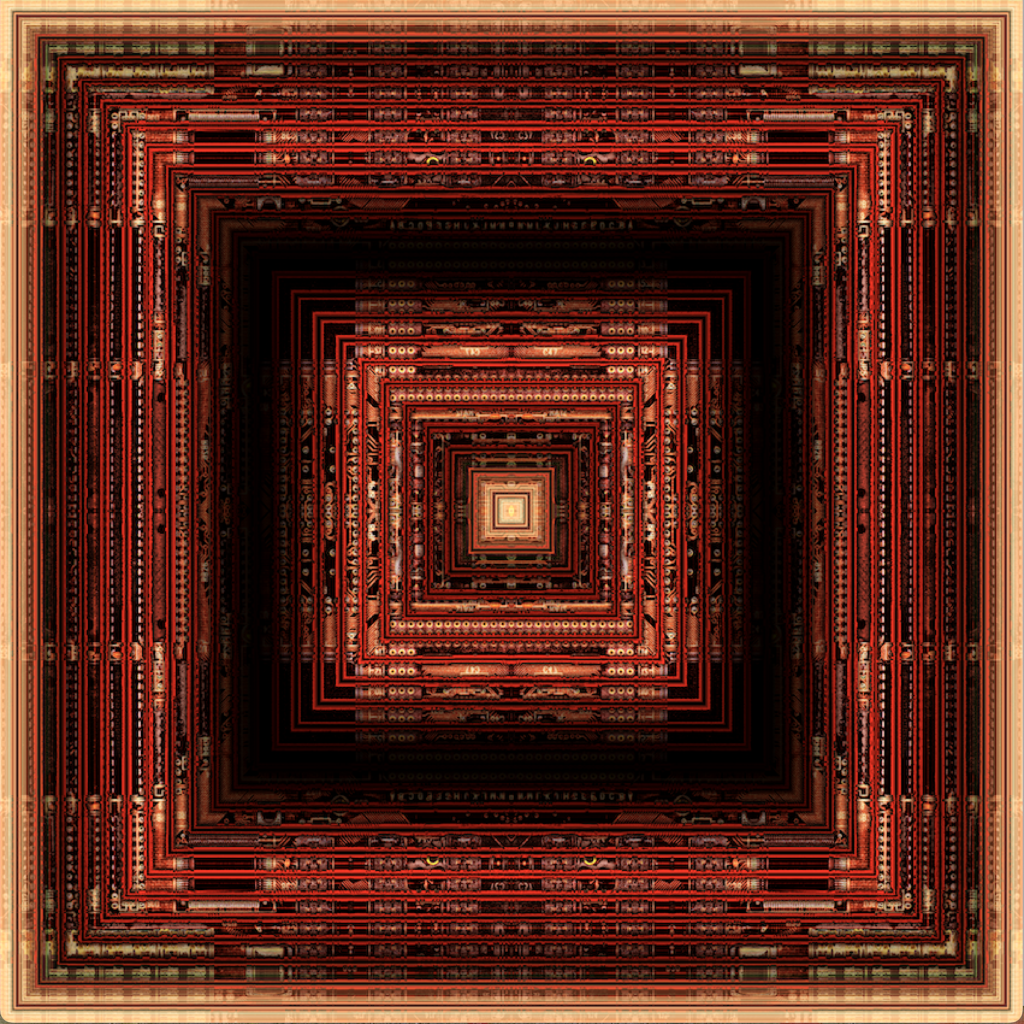

Cette photographie anonyme et sans la moindre qualité artistique serait comme le drageon d’un arbre abattu, une insignifiante petite pousse transposée par hasard dans un nouveau biotope. Et le miracle se produit, le rejet s’adapte à ses nouvelles conditions de vie. Il se met à croître et à multiplier, à régénérer l’espèce, sachant que ces nouvelles pousses n’ont plus la moindre mémoire de leur ancien environnement. Toutefois, si la métaphore botanique rend assez bien compte des recherches artistiques de Jean Grégoire Savayan, les moyens numériques mis en œuvre appellent une vision moins jardinière de ces images. Tout part de l’élément le plus basique du système: le pixel. Celui-ci s’allume ou s’éteint selon le code binaire 1-0 qui lui est attribué. C’est donc par les logiciels de traitement poussés dans leurs derniers retranchements, ou combinés entre eux, que se dessine une architecture numérique inédite, puisque impossible à obtenir par tout autre moyen. En étant multipliées et amplifiées lors de la traduction d’un programme dans un autre, ces mutations invisibles à l’œil humain deviennent visibles, sans que jamais il s’agisse d’images de circuits imprimés ou d’écritures imaginaires. La méthode d’effectuation s’articule sur un principe simple: en modifiant une variable on obtient une variante. Et toutes les variantes issues de la même variable constituent une famille arborescente.

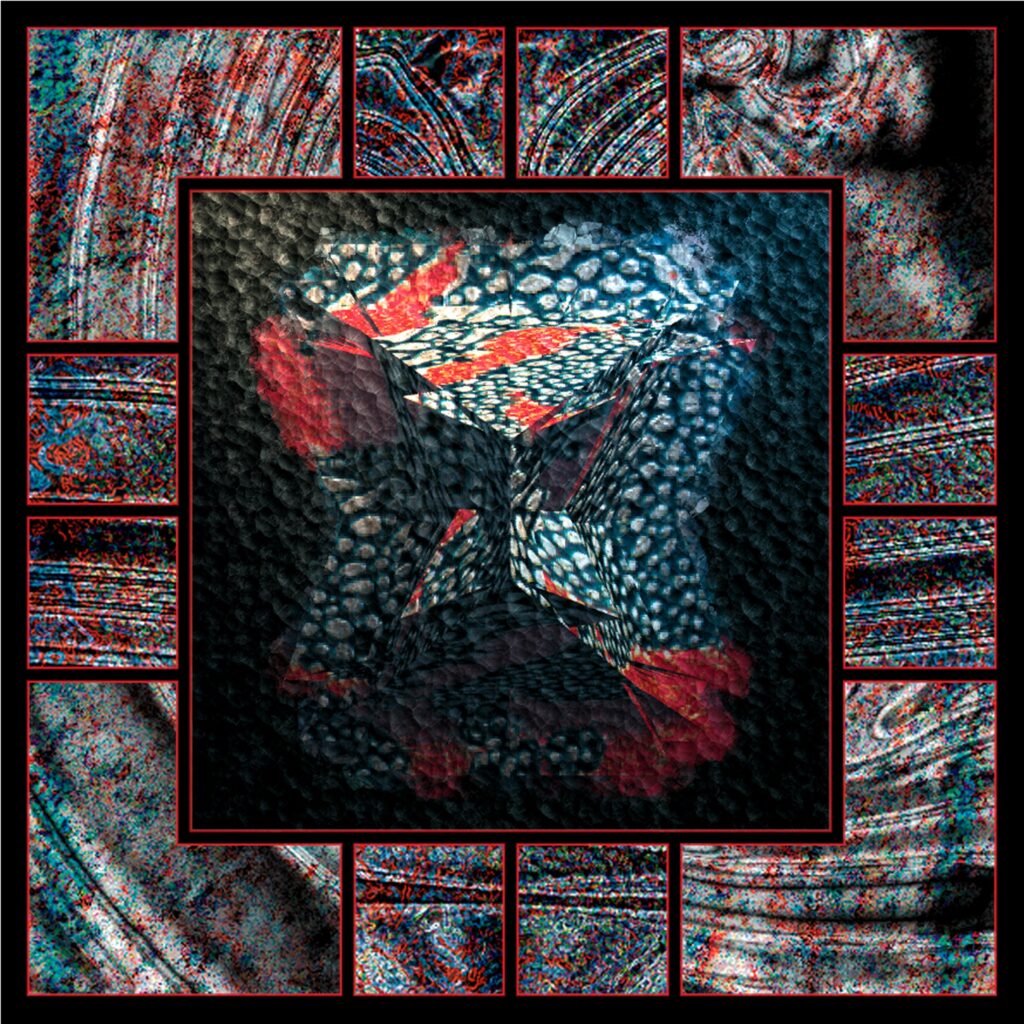

L’artiste Jean Grégoire Savayan travaille comme un biologiste dans un laboratoire de recherches, qui multiplie les mutations pré-organiques, juste pour voir ce que cela donne. Poursuivant l’aventure, ce sera les incrustations, l’introduction d’une séquence dans un autre, exactement comme le font les manipulations génétiques. Hélas, dans le cas de l’art, qui n’a aucune finalité médicale, il s’agit d’un petit jeu infini qui aboutit à une masse de visuels semblables et qui ne dégagent plus aucun intérêt. Pour se trouver des balises — les critères d’un choix — dans ce monde tout nouveau, il incombe à l’infographiste de pratiquer subjectivement une sélection des possibilités qu’il estime les plus riches d’avenir afin d’éviter la saturation par une pléthore d’images vides de sens. Voilà pourquoi il est indispensable d’avoir en tête et dans les yeux la culture visuelle la plus large et la plus diversifiée possible, d’où les pièces d’autres civilisations, d’art ancien, et les bandes dessinées voisinant les publications d’art contemporain.

© Jean Grégoire Savayan

Toute relique a besoin d’un écrin, raison pour laquelle ces images s’entourent toujours d’un cadre imposant. Faut-il y voir une similitude avec nos châsses du Moyen-âge, bien plus imposantes et luxueuses que les reliques qu’elles contiennent? Par son impact visuel, la châsse dit déjà la grandeur de son contenu. Il vaut la peine de s’intéresser à l’histoire de l’encadrement pour s’en convaincre, et découvrir que dès la Préhistoire l’être humain éprouve la nécessité de circonscrire ses images d’un encadrement symbolique. Il s’agit d’isoler l’image centrale du monde extérieur afin de la protéger, comme le font les gardes du corps protégeant la personne dont ils ont la charge, ou une châsse d’or et d’argent. Jean Grégoire Savayan utilise le carré parce que cette forme géométrique identique à elle-même et réversible dans tous les sens que l’on peut percevoir, est la plus stable et la moins dynamique qui soit, la moins perméable au temps. Son omniprésence et sa solidité autorise les expérimentations les plus folles, ayant pour fonction d’isoler l’inventeur un peu fou qui y effectue ses élucubrations avec d’autres carrés, des cercles, des images. Là, il travaille isolé du monde, bien à l’abri du temps qui passe.

© Jean Grégoire Savayan

Voici qui mène assez loin du petit document photographique en noir et blanc un peu flou à l’origine de ce scénario de vie. La pratique artistique de Jean Grégoire Savayan aurait-elle été autre s’il s’était servi d’un autre document? On ne le saura jamais, pas plus que si les particularités du Macintosh et des logiciels utilisés avaient été différentes. Quoi qu’il en soit, ses plus belles images sont des enclos où les animalcules prolifèrent, telles des cultures de laboratoire. Elles restent enfouies dans la mémoire de son ordinateur puisqu’elles n’ont jamais été exposées au public. Leur air de parenté avec les codes QR et les images générées par Intelligence Artificielle n’est pas fortuite, puisque cela raconte leur modernité… tout autant que la sensualité des plus beaux des tapis d’Orient et les reliques précieuses qui évoquent les racines de leur créateur.

© Jean Grégoire Savayan

2 réponses à “Jean Grégoire Savayan, images d’aujourd’hui et d’hier”

Merci de ce bel hommage à ce cher Jean-Grégoire, Vincent. Ses intenses travaux graphiques aux encadrements faits de cases m’évoquent irrésistiblement un Aléchinsky en plein EMC (état modifié de conscience). Avec un commun et foisonnant tropisme oriental.

Merci du fond du cœur cher Vincent pour cette magnifique mise en lumière de la quête identitaire et graphique de mon cher papa! Nous passions des heures à discuter de ce que les images ainsi créées révélaient et les chemins généalogico-graphiques qui s’ouvraient à lui. Quel dommage que son travail n’ait pu s’ouvrir au monde, mais l’héritage qu’il portait pouvait aussi être un fardeau.