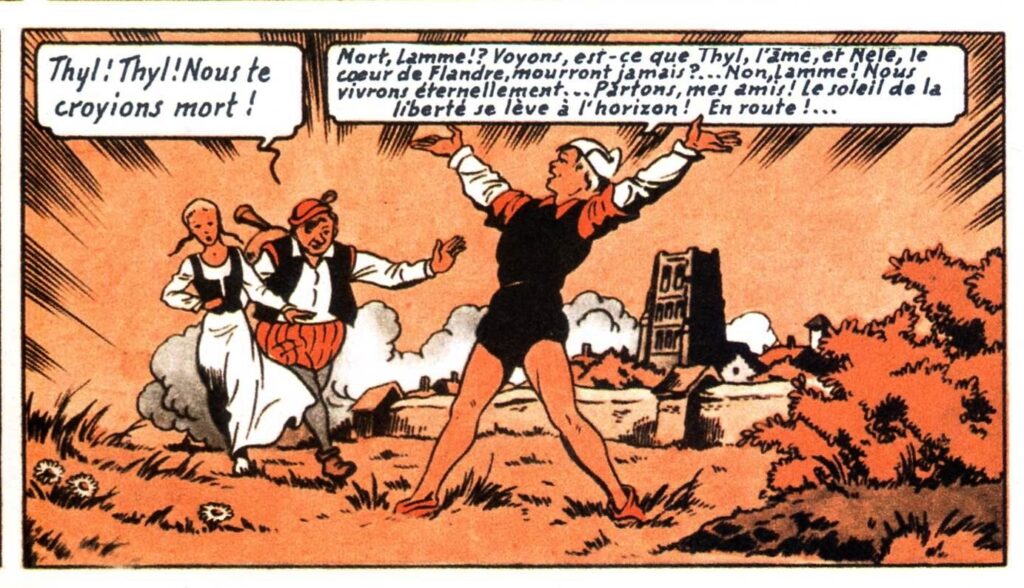

Thyl capte l’énergie issue des quatre coins de l’image, comme l’indiquent les rayons de lumière qui jaillissent du ciel. Au centre, bras et jambes écartés, dressé tel un arbre dont les cuisses formeraient le tronc, les pieds quasi enfouis dans le sol pour racines. La vue en légère contre-plongée assigne le lecteur à la terre, à contempler l’infini qui le domine.

Thyl Uilenspiegel que l’on disait mort se transfigure ici en Christ ressuscité le matin de Pâques. Le soleil se lève non seulement sur le jour nouveau, mais sur une nouvelle ère. Les corolles des pâquerettes largement ouvertes dans l’herbe signifient le printemps. Du fond de l’horizon, Nele et Lamme accourent, assurant déjà à Thyl une existence faite de bien-être, de joie de vivre, d’abondance et de douceur. À l’arrière-plan, la petite ville protégée par ses remparts d’où émerge une tour que l’on prendrait pour le beffroi, symbole des libertés communales, s’il ne s’agissait de l’église Notre-Dame, dépourvue de clocher, du bourg de Damme près de Bruges.

Ainsi, les institutions civiles ou religieuses veillent désormais sur le trio. Afin de montrer l’enracinement du scénario dans la profondeur des siècles, Willy Vandersteen utilise un graphisme proche des gravures du moment de l’intrigue, au XVIe siècle, coloré en bichromie des seuls rouges et noirs, à l’ancienne, dans une facture classique et sobre.

Thyl et ses amis sortent vainqueurs du conflit contre l’envahisseur espagnol, bientôt conquérants. Leur courage sans concession a triomphé de toutes les embûches. Ce récit se lit comme la lutte du Bien — l’idéalisme — contre le Mal — les puissances vénales, le pouvoir, l’argent, les déviances, les coups fourrés, les mercenaires. Si, juste auparavant, Thyl s’est recueilli sur la tombe de son père, c’est parce que ce dernier n’a pas hésité une seconde à mourir pour ses convictions, pour la liberté de son peuple, léguant par là un héritage davantage culturel que familial.

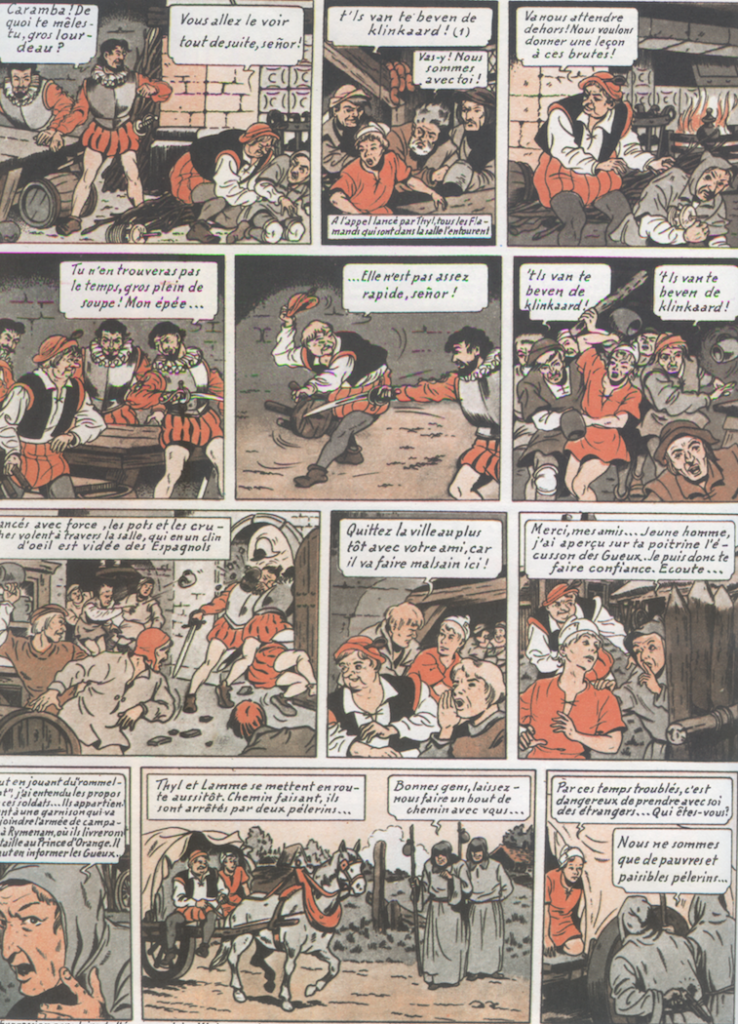

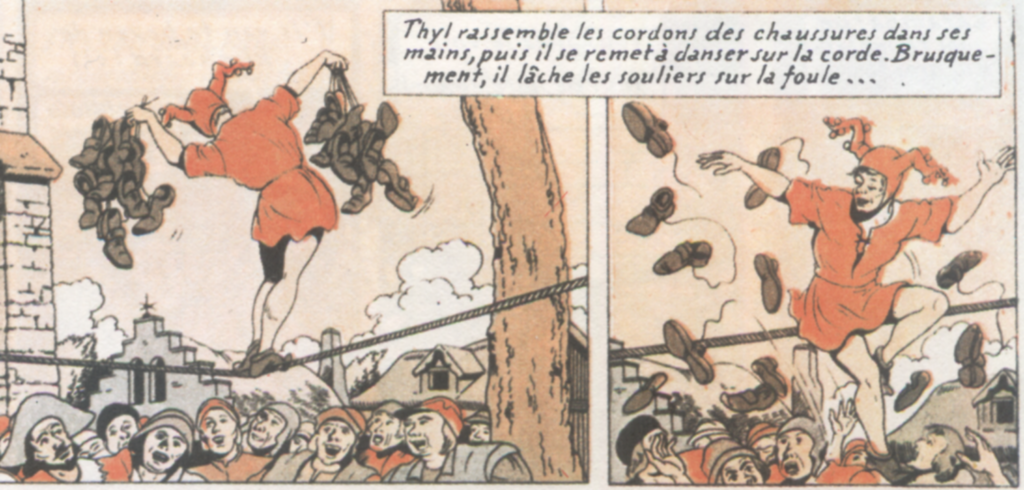

C’est à la demande du rédacteur en chef de Kuifje, la version néerlandophone du Journal de Tintin, qu’en 1951 Willy Vandersteen entame la mise en image du roman de Charles de Coster, Tijl Uilenspiegel. Si l’on ne dispose d’aucune preuve de l’existence historique du personnage de Thyl, issu des contes populaires du nord-ouest de l’Allemagne, une première publication en 1510 en fait un saltimbanque, un bouffon, mais détenteur de sagesse comme il en existe tant dans la tradition moyenâgeuse. En 1867, le francophone de Coster modernise la légende et l’ancre dans la réalité historique flamande, le jeune homme incarnant à lui seul la résistance contre les armées d’occupation espagnoles dans la seconde moitié du XVIe siècle. Pour se faire, l’écrivain lui adjoint les personnages de la douce Nele et de Lamme Goedzak, le bon vivant. Il ne faut pas être devin pour savoir que Nele et Thyl s’apprêtent à engendrer une nombreuse descendance, à laquelle ces valeurs seront inculquées.

Ce ne peut être un hasard si la reprise du personnage de Thyl Uilenspiegel se situe dans les années 1950, car peu de temps après avoir été libérée de l’invasion nazie, la Belgique souffre de la ‘Question Royale’. Pour mémoire, le peuple belge se fracture suite à l’attitude adoptée par Léopold III durant l’occupation allemande. Plus de 70% des Flamands souhaitent le retour du roi et sa reprise de fonction, tandis que 58% des Wallons s’y opposent, comme aussi une majorité de Bruxellois. Devant les morts et l’insurrection, le roi abdique. Les néerlandophones, majoritaires, voient là un déni de démocratie, tandis que les francophones exigent une autonomie plus radicale de leur région, imaginant ainsi une protection contre leurs puissants voisins. Même si, avec le temps, les termes du débat ont évolué, il reste d’actualité aujourd’hui encore.

La Révolte des Gueux est ainsi une sorte d’ovni dans la production pléthorique de Willy Vandersteen, une parenthèse, une commande, un récit de fiction qui se donne pour authentique, un style graphique inhabituel. Un récit qui pourrait être le chef-d’œuvre de son auteur.

Willy Vandersteen, La Révolte des Gueux, 1954 © Éditions du Lombard

3 réponses à “Le Soleil de la Liberté”

Willy Vandersteen et Bob De Moor étaient grands amis, Anversois tous deux. Bob De Moor a d’ailleurs demandé à Willy Vandesteen d’être le parrain de son fils Johan. Leur amitié était telle que lorsque Vandersteen avait du retard dans sa production, il demandait à son ami Bob de l’aider, ce que ce dernier a toujours accepté. C’est ainsi que la couverture de »La Révolte des Gueux » a été dessinée par Bob De Moor. Nous l’apprenons dans une interview de Bob, parue dans »Executive Magazine en mars 91: »Je connaissais bien Vandersteen. J’ai dessiné un peu pour lui, à l’occasion. Parfois, quand il devait livrer ses planches, vers cinq heures du matin il me demandait de lui donner un coup de main! Je l’ai aidé pour »La Révolte des Gueux » dont j’ai d’ailleurs dessiné la couverture ». JP Verheylewegen

Ma génération de l’immédiat après-guerre a été nourrie de bd belgo-française (plutôt que franco-belge) et d’une vie politique résolument belgo-belge. Ainsi en 1951 lors de « l’Affaire royale », une Flandre conservatrice, royaliste et bigote s’est frittée 😉 avec une Wallonie plus socialo-progressiste, laïque et régionaliste.

70 ans plus tard la Wallonie ne sait plus trop où elle habite et cette Flandre est autonomiste décomplexée, ultralibérale et

parfois libertarienne.

Pendant la guerre, le comportement politique de Willy Vandersteen avait été aux antipodes de ce qui est exalté dans le Soleil d’une Liberté aux acceptions très diverses. Du côté du manche et de l’occupant, une discrète résistance des gueux, bref ce scénario tombait très bien pour lui.

Reste une maestria narrative et graphique mais qui s’avéra éphémère, balayée par les productions industrielles de l’usine Studio Vandersteen.

Hello Jean-Louis, merci pour ton commentaire,

Quant à la première partie, oui, il est plus juste d’évoquer une BD belge-française. Sur le thème, aux alentours de l’an 2000, j’ai fait à la BNF une présentation intitulée La France, colonie belge? On m’a demandé de changer le titre, ce que je n’ai pas fait.

Quant à la situation en Belgique à l’époque, la plupart des citoyens de ce pays étant écoeurés par les moeurs politiques de la démocratie au service de quelques-uns penchaient pour une remise en ordre du système, donc penchaient à droite. Vandersteen et Hergé et Bob de Moor compris. Ce scénario était une commande… bienvenue car elle a permis de véhiculer le désir flamand de s’émanciper d’un Etat déliquescent. A leurs yeux, l’envahisseur n’étaient pas les nazis, mais le système politique devenu véreux. Aujourd’hui, comme hier, nous ne vivons plus en démocratie, ni même en particratie, mais en mafiacratie. Les partis politiques sont devenus des mafias dont le seul but est d’étendre leur pouvoir et placer leurs affidés aux postes les plus rémunérateurs.

Cela étant dit, oui, il reste une maestria remarquable dans la gestion de la narration et du médium dessiné.

😉 vb