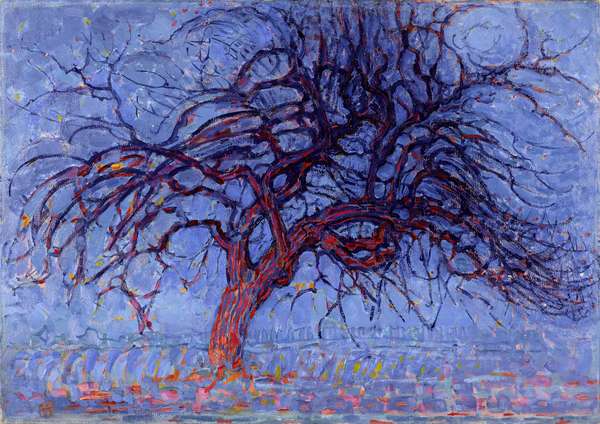

Piet Mondrian naît en 1872. Le premier déclic de sa carrière artistique se produit avec Le nuage rouge en 1907, quand le hasard d’un crépuscule lui fait comprendre que l’on ne peint pas avec des idées, des discours, des bons sentiments, des théories, des mots, mais avec des couleurs. Et que le poids perceptif de celles-ci engendre une corrélation émotionnelle. Le spectacle marin qu’il peint en format horizontal indique à l’artiste que l’étendue qui s’offre à ses yeux s’active davantage en présence d’un élément incongru: la tache rougeâtre qui s’échappe verticalement vers le ciel (un nuage au couchant). Il est intéressant de voir comment le bleu devient rouge par la transition superposée de touches huileuses semi-transparentes. Tout est là: le bleu se nourrit du rouge, le vertical s’unit à l’horizontal, et l’ensemble s’enrichit des éléments hétérogènes qui le constituent.

Le contraste d’éléments simples devient un des ingrédients essentiels de l’oeuvre. Il montre en outre comment une recherche artistique peut osciller des années durant, en épurant progressivement son propos jusqu’à y produire sa substantifique moelle. Certes, vue de près, cette évolution n’a rien de linéaire, elle s’effectue plutôt à tâtons. Le peintre imagine de nouvelles hypothèses l’une après l’autre, tout autant qu’il abandonne ce qu’il pense être des culs-de-sac. L’œuvre est donc faite simultanément d’avancées plus ou moins radicales autant que de marches arrière.

Avant et arrière-plans

Si, pour Mondrian, l’énergie résultant des contrastes est désormais ce qui compte, un autre type de rayonnement caractérise Moulin dans la clarté du soleil de 1908. L’artiste peint la scène à contre-jour. Deux types de perceptions s’y opposent: l’arrière-plan tout en lumière contraste avec l’avant-plan aveuglé. Ceci instaure une instabilité visuelle entre ce qui est vu et ce qui est su. En effet, les couleurs claires de l’arrière plan se dilatent et avancent, tandis que les foncées de l’avant-plan se contractent et reculent. Ce va-et-vient perceptif explique aussi le plaisir que le Mondrian des débuts prend à peindre les contre-jours, ou des clairs de lune. Les plans s’y télescopent, et se rejoignent à la surface, ce qu’indique le tressage et les éléments entrelacés à la base de ce moulin… qui préfigurent les recherches picturales qui vont occuper le peintre tout au long des années suivantes, notamment avec la série des arbres.

Vertical et horizontal

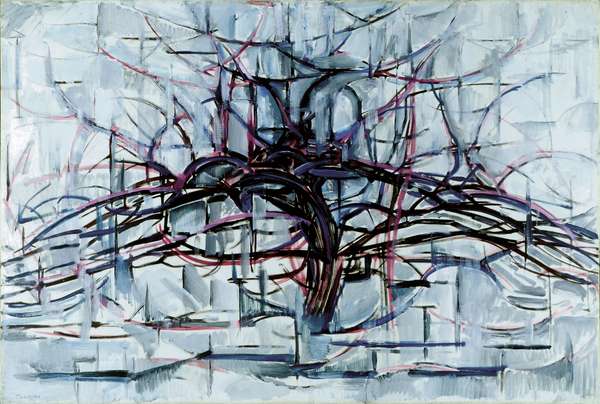

Comme le moulin ou la tour d’église, l’arbre est une figure verticale. Mais autre chose attire l’attention de Mondrian: le passage du tronc à la ramure. Qui est aussi la transition entre le « Un » et le « Multiple », entre l’évidence du tronc dressé et la dissémination qui s’étale dans tous les sens, entre la profondeur et le plan. Avant, arrière, vertical, horizontal s’y tressent comme dans un cannage. L’intuition de Mondrian lui dicte le bon sujet à traiter au moment où il souhaite glisser de la figuration vers l’abstraction. C’est le sujet, porteur d’une structure spatiale, qui interpelle le peintre, plutôt que l’artiste qui choisit librement une image. Ce tressage de l’espace sur lequel Mondrian se livre engendre une autre conséquence: l’idée de socle, ou de centre, s’estompe. Non pas que le « vide » disparaisse, mais il se densifie, jusqu’à acquérir progressivement la consistance d’une construction « en dur », un moulin ou un tronc d’arbre par exemple.

Le terreau des gris

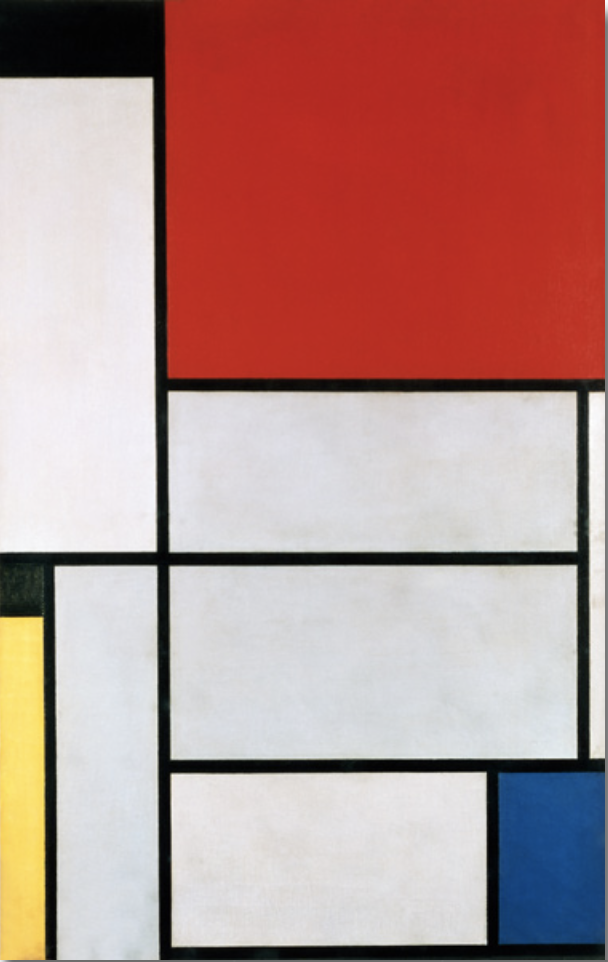

Le vide, habituellement considéré comme manque, devient ici une surface pleine, grise ou colorée, au même titre que n’importe quel fragment de la représentation. Si l’idée traditionnelle de centre plus important que la périphérie est abandonnée, il reste la réintégration de la couleur à réaliser, celle-ci ayant été graduellement mise à l’écart pendant la maturation du processus. Pour le Mondrian des années 1920, il s’agit de ne pas simplifier le chaos de la vie en réduisant sa complexité à un simple schéma géométrique. Le peintre souhaite aussi éviter la grisaille que la rigueur de ses expériences a refoulé. Car, comme l’évoque nombre d’expressions, le gris contient une idée de tristesse, parce qu’il s’oppose à la profusion du vivant, et à l’idée de générosité. Le gris ne prend aucun risque, il se vit même comme un éteignoir. Et pourtant, puisqu’il fait partie de la panoplie des moyens à disposition, Mondrian ne peut ni ne veut l’ignorer. En tant que membre de la société de théosophie, il ne peut se permettre de laisser le moindre élément sur le bord de la route, fût-il moins séduisant.

Pour mémoire, la théosophie (littéralement « Sagesse de Dieu ») incarne un ensemble de doctrines qui auraient traversé le temps depuis l’Antiquité à la recherche du socle commun de toutes les religions. Rien n’y échappe, même pas l’indifférence du gris, puisque créature de Dieu. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les tableaux de Mondrian, connus pour la pureté de leurs couleurs, accordent autant d’impact aux gris. Avec Mondrian, le gris devient couleur. Et, très souvent dans les tableaux ultérieurs, chaque blanc aura sa nuance, légèrement grisâtre, parfois tirant vers le rouge ici, le bleu, le vert ou le jaune là-bas. Pour ce faire, le peintre travaille par sous-couches, lesquelles affleurent ci et là, faisant vibrer le blanc qui les recouvre. Pour utiliser une métaphore jardinière, l’engrais des couleurs fertilise les jachères grises. Et le blanc, que l’on dit si souvent stérile, se nourrit de la palette entière des couleurs sous-jacentes que l’huile du médium laisse transparaître. Ces tableaux sont inséparables des particularités du pigment, et du travail manuel de la brosse, ou du pinceau. Il en est d’ailleurs ainsi de toutes les couleurs présentes dans le tableau.

De l’inscrit à l’induit

Au cours des années 1970-80, la toile de Mondrian intitulée Tableau 1, de 1921, intrigue Jean Guiraud, chercheur au Centre de Psychologie expérimentale et comparée de l’Université de Louvain, et enseignant aux Instituts Saint-Luc de Bruxelles. Il y constate que la couleur verte, absente du tableau, est virtuellement présente car issue du mélange optique entre le jaune et le bleu du bas de la toile. De plus, son poids perceptif mesurable est complémentaire au rouge situé en haut du tableau.

Que l’on ne s’y méprenne pas: comme en témoignent les temples de la Grèce antique et la typographie, on sait depuis longtemps que des corrections sont nécessaires afin de supprimer l’effet d’illusions d’optiques. Les recherches de Jean Guiraud vont dans un tout autre sens puisqu’il ne s’agit en rien d’une correction attendue, mais d’évaluer, voire mesurer ces phénomènes mystérieux qui créent une tension à l’origine de tout chef d’oeuvre, dit-il. Ceci pourrait-il mener à un déchiffrement scientifique capable d’expliquer pourquoi certaines oeuvres dégagent une aura? Si les mots peinent à décrire le phénomène la science y parviendra-t-elle? Peut-on, à partir de là, établir une théorie du champ pictural, voire modéliser l’énergétique de l’espace pictural qui génère les chefs-d’oeuvre? Voilà ou mène la simple fascination d’un tableau de Mondrian.

Pour rappel, l’élément le plus simple des arts plastiques, le plus petit point, peut se définir selon sept variables au moins: teinte, saturation, valeur lumineuse, superficie, situation, texture, degré de brillance. Que dire alors d’un ensemble à peine plus complexe, par exemple une simple barre noire telle qu’on en voit des centaines chez Mondrian? Paraît-elle de même épaisseur si elle est verticale ou horizontale? Si elle se situe au bord ou au milieu du tableau? Si elle se situe sur un fond coloré ou joue la frontière entre deux plages colorées? Le résultat est-il identique avec le crayon, l’huile sur toile, l’écran calibré au numérique? En un mot, comment expliquer les distorsions entre la réalité matérielle et sa réalité perceptive? De l’inscrit à l’induit sera le titre de l’ouvrage que Jean Guiraud consacrera en 2012 à l’étude de phénomènes du même type décelés chez Paul Cézanne.

« Ça y est ! »

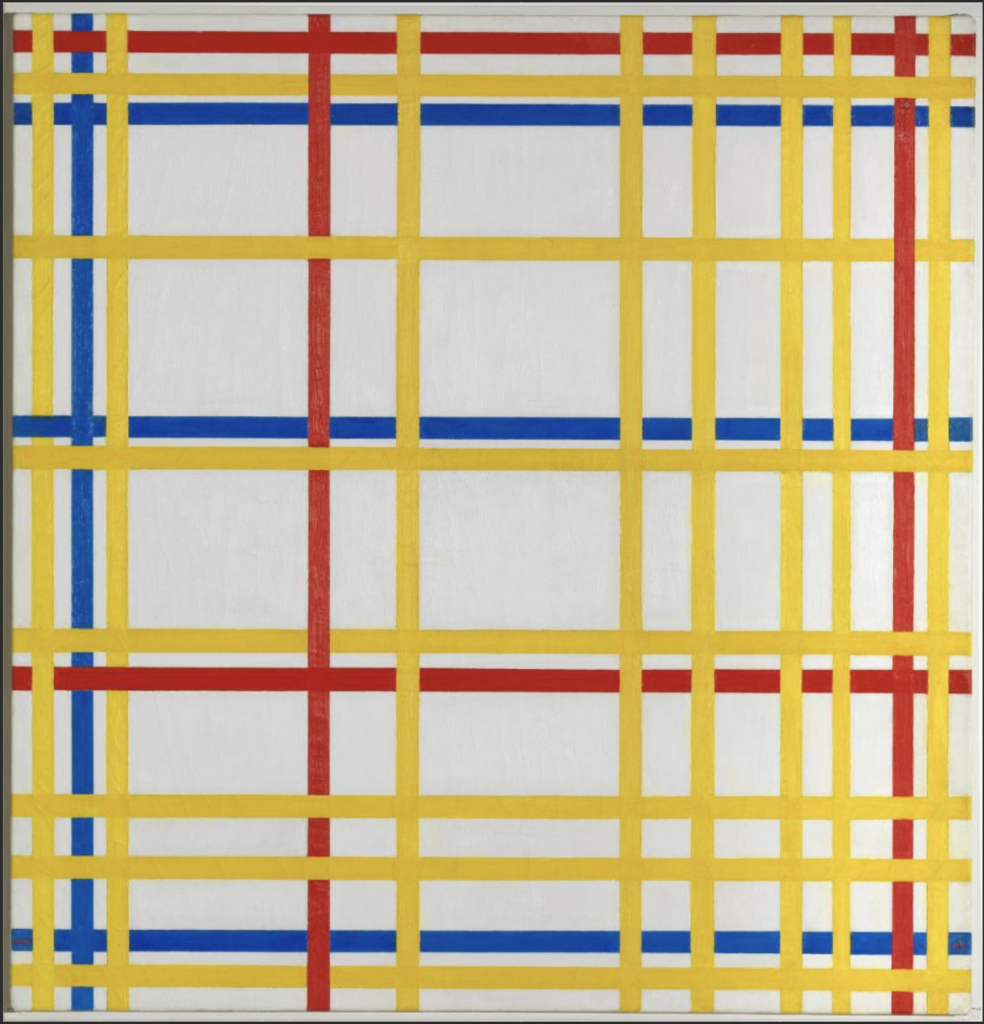

Le travail des derniers Mondrian pourrait se comparer à ce qui se passe dans un alambic. Des volumes entiers s’y décantent en une fraction concentrée… comme dans un trou noir. Mais il s’agirait ici d’un trou blanc, coloré et lumineux. Le travail du peintre consiste à ajuster des variables ou leurs quantités respectives, à modifier les ingrédients de base, le but étant d’obtenir le maximum de rendement énergétique perceptif. Le moment recherché est atteint quand le peintre s’exclame « Ça y est ! », avec la certitude que l’ensemble concourt à la création d’un plus d’énergie visuelle. Un miracle a lieu: la machine produit plus d’énergie qu’elle en consomme! La surgénération est la capacité d’un réacteur nucléaire à produire plus d’isotopes fissiles qu’il n’en consomme. L’idée est dans l’air depuis les débuts du développement de l’énergie nucléaire civile, dès 1945 aux États-Unis, tandis que la France lance le projet similaire Rapsodie quelques années plus tard. Il y a donc une concordance de pensée quasi simultanée entre trois types de recherches qu’a priori rien ne relie: l’énergie nucléaire, la psychologie expérimentale… et les tableaux de Mondrian qui les précèdent de quelques décennies.

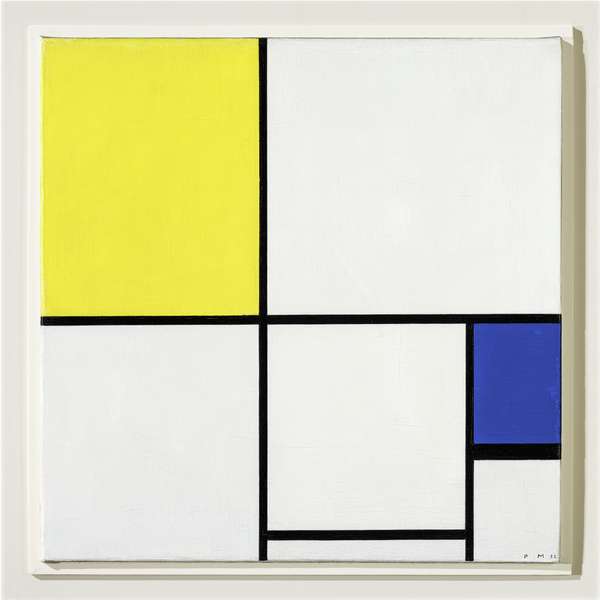

Mondrian expérimente avec ses formes et ses couleurs les plus élémentaires, quelques barres noires, des pavés colorés. Mais aucun ingrédient n’est fixe. Les barres, comme les surfaces colorées ou blanches, se déplacent, se dilatent ou se rétractent, les couleurs modifient leurs paramètres, autant que les blancs se nuancent. Le prochain tableau reprendra les mêmes éléments, mais en variant les paramètres, ce qui oblige à tout recommencer à zéro. Peut-être faut-il voir les tableaux de Mondrian comme le géologue perçoit les tensions à l’œuvre dans la tectonique des plaques, c’est-à-dire en ajustements constants, et transitoires? Aucun des ces tableaux n’est un jeu de formes, figé, mais une tentative d’établir un champ de forces perceptible, donc réussi. Si le vocabulaire formel est minimaliste, il vise à réveiller le regard du spectateur en le rendant actif, prenant ainsi part à l’accomplissement de l’oeuvre.

Retour au moulin

Le format carré jouit d’un avantage inestimable: chacun de ses côtés peut servir de base. C’est bien le but, car en le faisant pivoter, Mondrian évalue son œuvre de plusieurs points de vue. Il retrouve la thématique du moulin à vent de sa Hollande natale, et réconcilie les approches horizontales et verticales qui interrogeaient tant le jeune peintre à ses débuts, tout comme il intègre le Un au Multiple, sans les opposer. Arrivé au terme de sa démarche artistique, Mondrian se passe de la représentation, et l’ensemble dispose d’une énergie douce et abondante. Désormais, ces peintures sur toile sont à considérer comme un ensemble pneumatique, tel un souffle qui tend à gonfler la surface plate de la toile, à l’image de la voilure des navires des Pays-Bas au 17e siècle, que l’on nomme « Le siècle d’or hollandais ».

En tournant comme les ailes d’un moulin, le carré devient losange. Il brasse l’air, et ce faisant, il étend son espace car il engage le vide autour de son axe, absent. Et donc le grillage noir change de nature; en s’évadant du format de la toile, il appelle autant de lignes de fuites virtuelles. Le tableau se prolonge sur la cimaise, au-delà de lui-même. Mondrian résout là un paradoxe fascinant, celui de voir un grillage devenir vecteur d’évasion! Tout comme jadis le gris devenait couleurs.

Mondrian Evolution

Fondation Beyeler

Baselstrasse 77, CH-4125 Riehen

Tous les jours de 10 à 18h, le mercredi jusqu’à 20h

Jusqu’au 9 octobre

https://www.fondationbeyeler.ch/fr/accueil

4 réponses à “Mondrian, formes et forces”

Est-ce que Mondrian ne part pas d’un fond noir et superpose du blanc sur ce fond pour trouver la bonne vibration du trait noir par rapport au blanc?

Merci pour cette analyse de l’œuvre de Mondrian. Toujours un régal.

Je ne sais pas! Il faudrait pouvoir analyser cela à la manière des restaurateurs de tableaux, avec un matériel non invasif bien plus performant que notre oeil humain.

Limpide, cher Vincent !

Et cette façon de mêler le grand-œuvre de notre cher Jean Guiraud à l’œuvre de Mondrian…

Un retour à mes (nos) années de découvertes.

Bravo.

Salut Philippe, il me semble que ce serait plutôt Jean Guiraud qui s’est tellement identifié à Mondrian, et/ou à Cezanne. il faudrait voir ce qui serait leur point commun, et relier cela au concept de « nappe spatiale » tel que Jean Guiraud l’a défini