Pierre Cordier nous a quittés le 19 mars 2024. Il laisse derrière lui une question qui fait le sel de son œuvre: est-il vraiment un photographe? Les productions de l’artiste ressemblent peu à l’idée que l’on se fait communément de la photographie. Comme la peinture de chevalet jadis, la photographie classique d’avant l’ère du numérique s’articule autour de trois composantes: d’abord le sujet à représenter, par exemple ce paysage, ce nu, un reportage; en second lieu l’appareillage technique, le boîtier, l’objectif, la pellicule, les accessoires et le matériel de studio; et enfin les manipulations propres au tour de main de l’auteur, dans l’obscurité et le secret de son laboratoire. Il faut rappeler que la photographie a très longtemps nécessité une petite cuisine, à l’abri des regards, mystérieuse, destinée à mettre à jour les images piégées tout au fond de la boîte noire. L’idée de magie n’est jamais très éloignée.

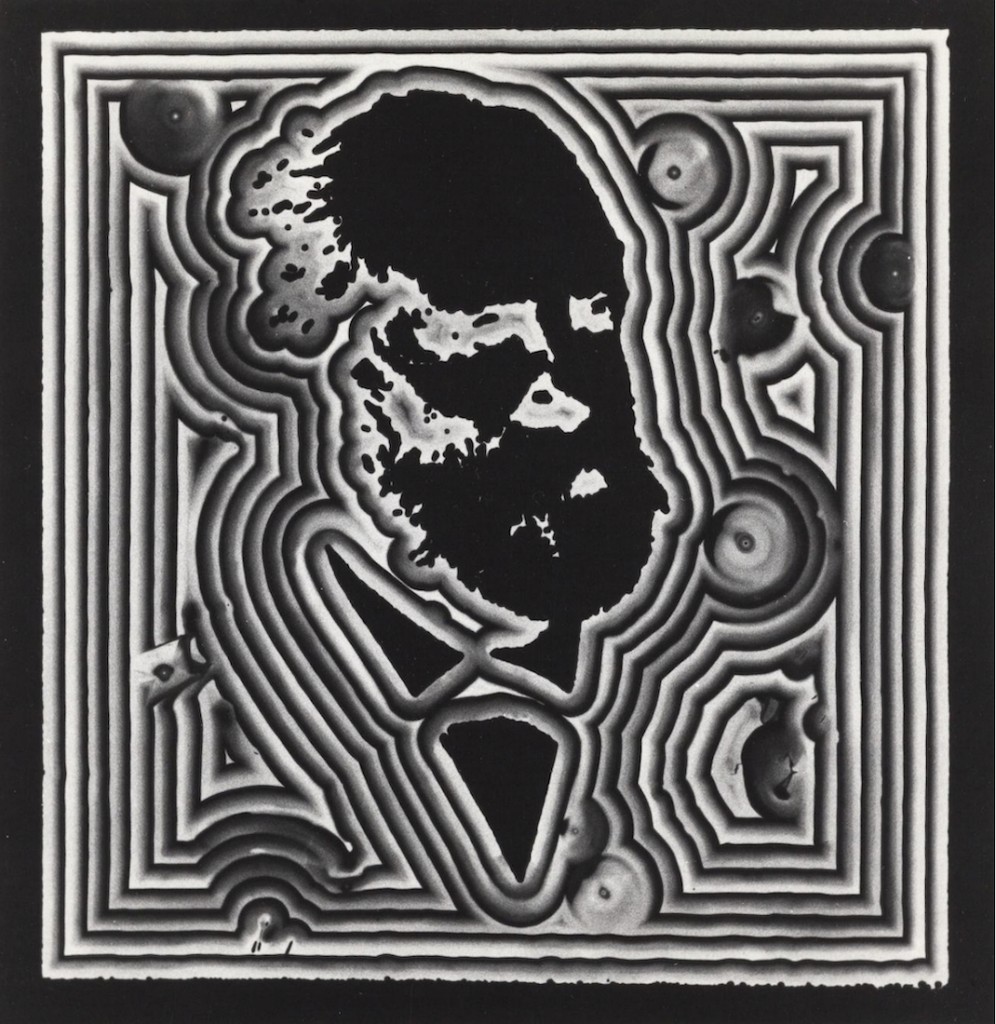

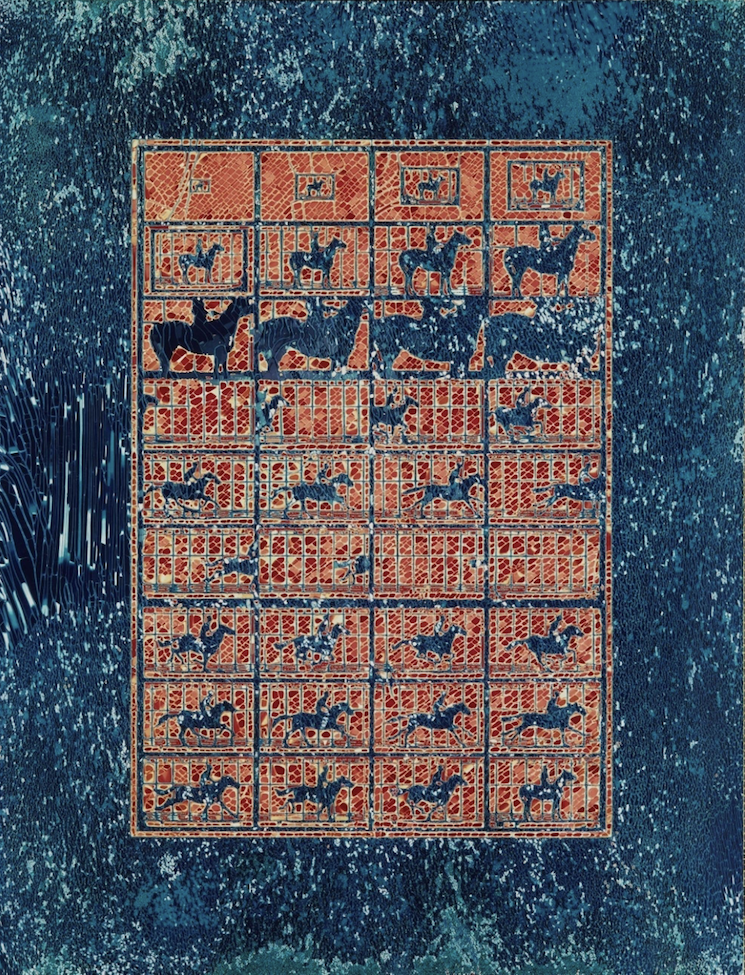

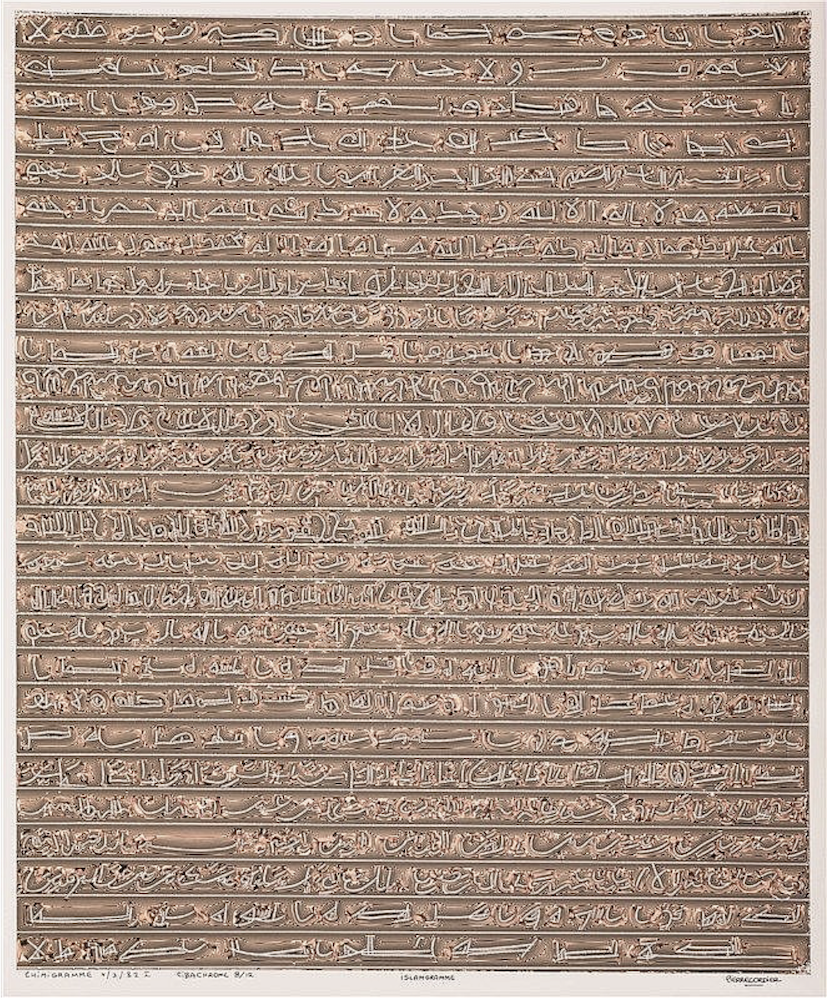

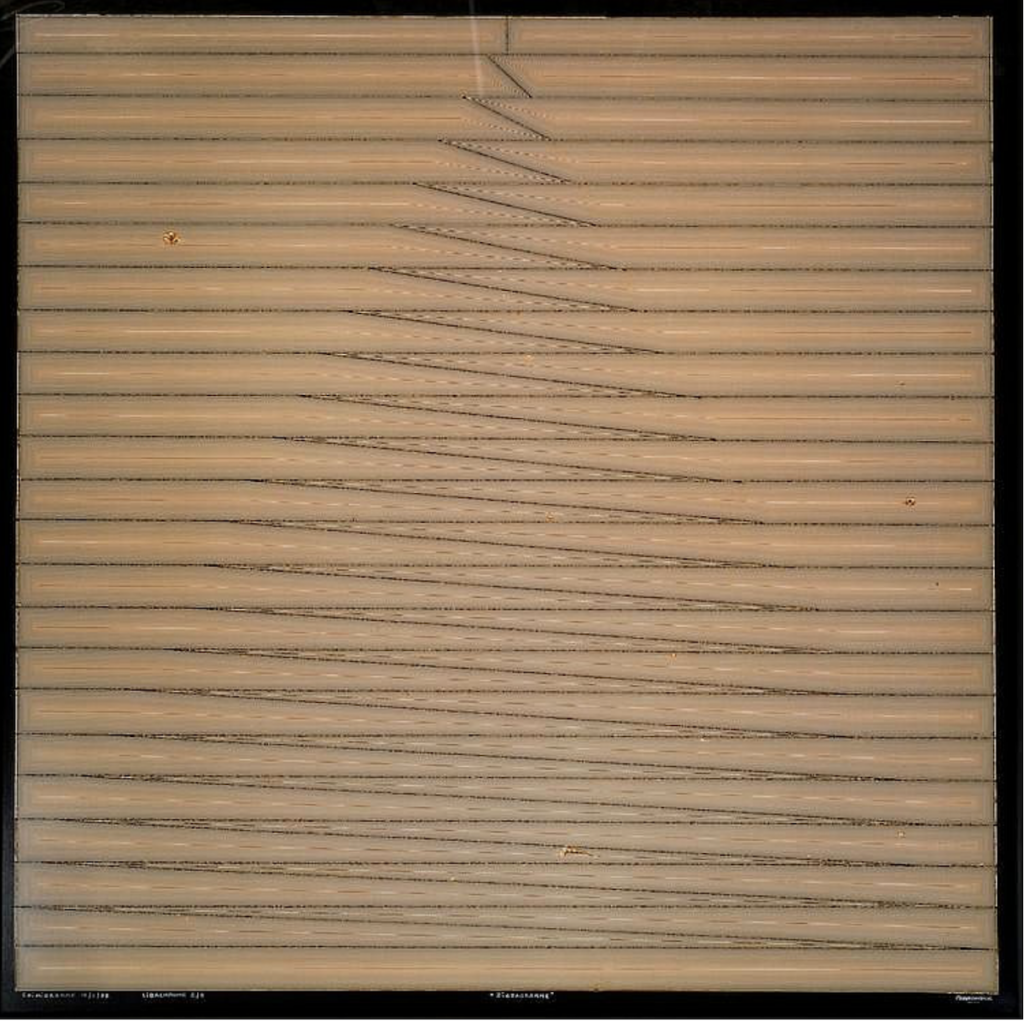

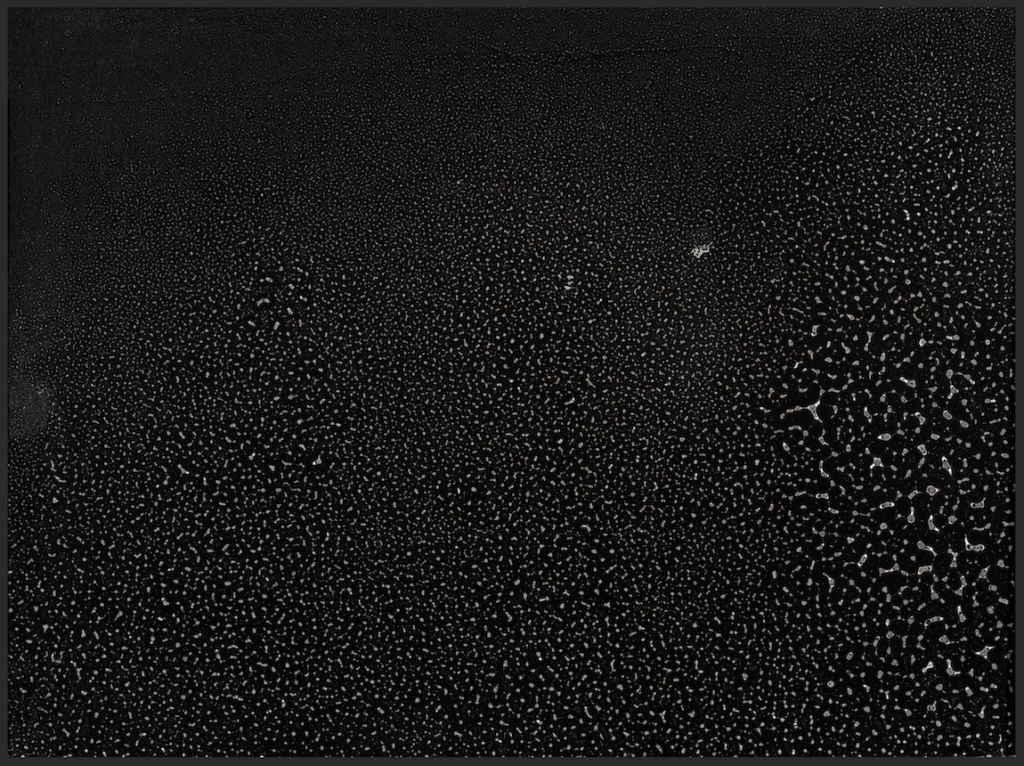

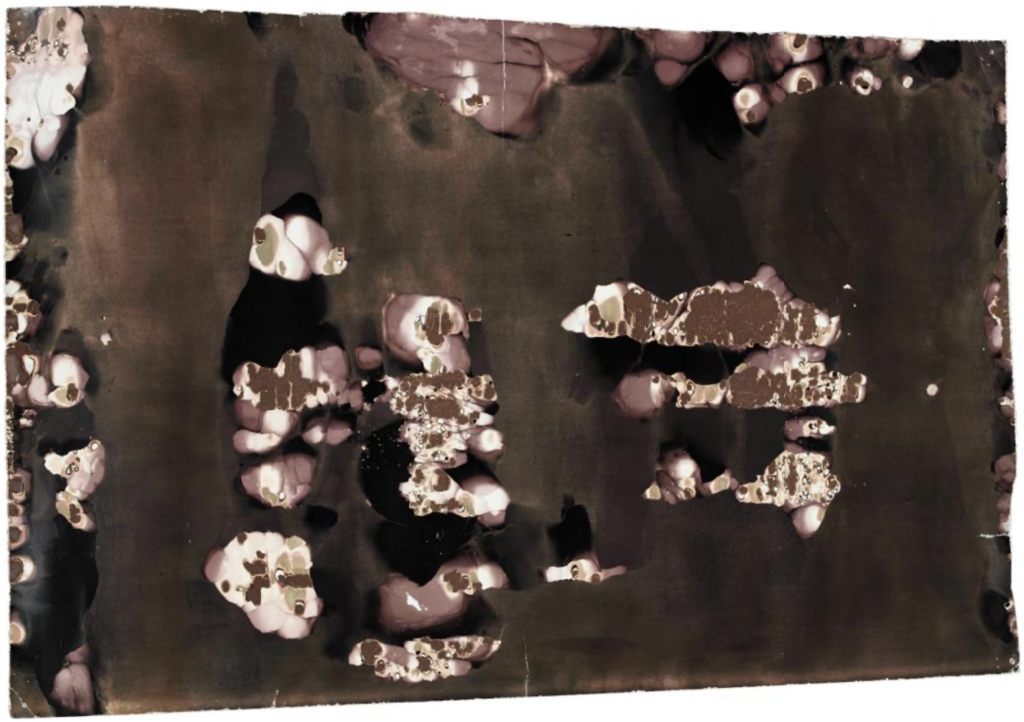

Étymologiquement, photo-graphier c’est grapher, écrire, dessiner, produire des images par et avec la lumière. Avant l’apparition du numérique, le principe était simple: les sels d’argent noircissent plus ou moins sous l’intensité lumineuse, nécessitant un traitement en laboratoire afin d’en obtenir au final un tirage sur papier. La différence entre Pierre Cordier et un photographe ‘normal’ au sens classique du terme tient à un accident. Dans les années 1950, lors d’une présentation de son travail d’artiste, suivie de l’habituelle séance de dédicaces, Pierre Cordier remarque dans la file une jeune femme qui se peint les ongles. Pour ce fils d’industriel spécialisé dans les cosmétiques, dont les vernis à ongles, la chose intrigue. Il se souvient aussi que quelques années auparavant, Georges Brassens — dont le photographe a capté les séances d’enregistrements sur pellicule — lui conseillait ‘d’explorer une route non fréquentée et pleine d’escarpements’. Pierre Cordier a aussi en mémoire de la citation d’Honoré de Balzac: ‘Le hasard est le plus grand romancier du monde; pour être fécond, il n’y a qu’à l’étudier.’ Troublé par ces pensées autant que par la beauté de la fille, et sans savoir que le geste anodin qu’il s’apprête à poser aura de longues conséquences, Pierre Cordier utilise ce vernis à ongles sur du papier photosensible en lieu et place du crayon ou du stylo lorsqu’arrive le moment de la dédicace. Il vient d’élever le chimigramme au rang d’oeuvre d’art. Désormais la photographie se passe de son attirail et de ses procédés habituels, que l’on croyait jusque-là indispensables. Voilà de quoi orienter la vie de l’artiste jusqu’à la fin de ses jours.

Et si j’utilisais d’autres matériaux se dit-il alors, initiant ainsi une oeuvre qui n’existe pas encore? Le hasard fait bien les choses, pour autant que l’intelligence et la conscience qui contrôlent ne rejettent pas cette péripétie hors norme, jamais vue, bizarre, que plus d’un aurait mis à la poubelle sitôt apparue. Car il arrive qu’inventer c’est considérer positivement une erreur. C’est le ‘big bang’ du créateur, sa planète qui reste à imaginer et à peupler. Voilà pourquoi l’immense Saul Steinberg — qui en connaît un bout en la matière — dira de Pierre Cordier qu’il fait ‘concurrence au bon dieu.’ Créer, moins avec de la terre glaise et un souffle divin qu’avec d’autres types de vernis ou toute substance plus ou moins visqueuse comme du miel, de l’huile, du sirop, ou de la cire, des détergents, tout ce qui tombe sous la main et que l’on trouve dans sa cuisine, à la salle de bain, au supermarché du bricolage… Au final, les images, parfois abstraites, issues de ces processus sont impossibles à prévoir, autant qu’impossibles à obtenir par tout autre moyen, que ce soit par la photographie classique, bien entendu, mais aussi par la peinture, voire par l’ordinateur. Ces images sont forcément uniques, contredisant par là la reproductibilité photographique, et donc elles empiètent sur le terrain du ‘fait à la main’, rivalisant avec l’oeuvre unique et produite de manière singulière.

Pierre Cordier crée ainsi des images jamais vues auparavant, et s’il avait été américain ou japonais il serait une des vedettes de l’art contemporain. Car, comment situer ce photographe que ses collègues considèrent comme un peintre, alors que pour les peintres il est photographe? Serait-il hybride à la manière dont l’okapi est un zèbre chez les girafes et une girafe chez les zèbres? A l’instar de quelques maîtres-chocolatiers de Bruxelles, sa ville natale, Pierre Cordier est resté un artisan, gourmand, curieux, probe, étranger aux lois du marché d’art et de la photographie instituée qui copient désormais celles du business multinational. Gageons que le temps lui accordera la place qu’il mérite parmi les inventeurs d’un certain art actuel.

3 réponses à “Pierre Cordier, concurrent du bon dieu”

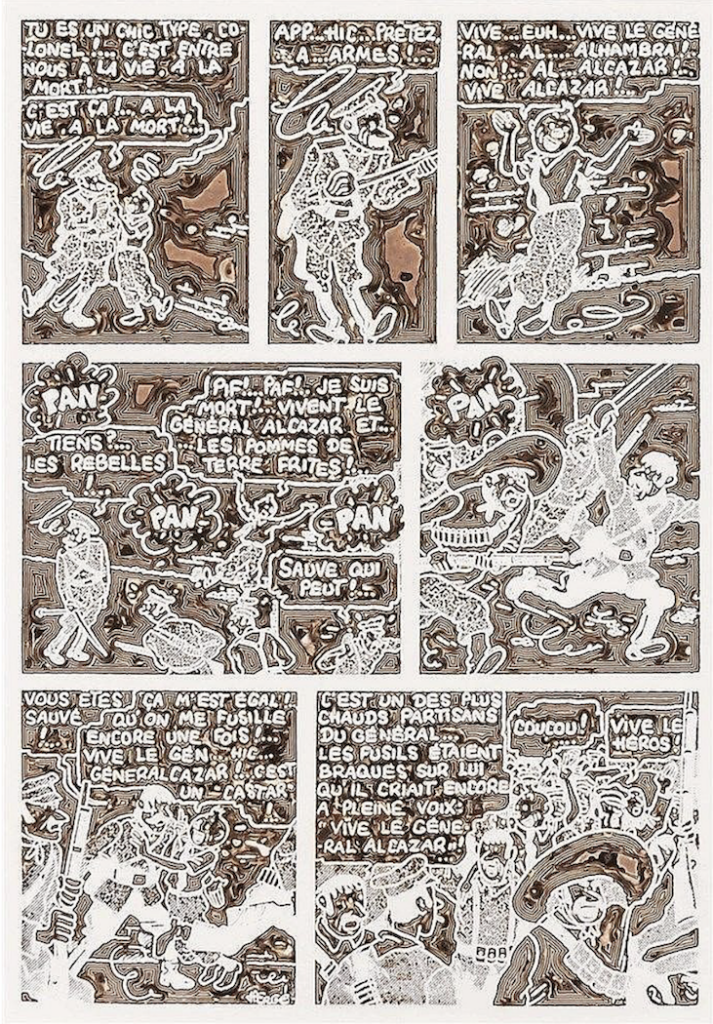

J’ai appris son décès trop tard pour le signaler dans mon livre. Il m’avait donné un beau témoignage sur Hergé et transmis un beau texte de Pierre Sterckx sur son œuvre.

Considérer Pierre Cordier comme un peintre est un compliment qu’il acceptait volontiers de son vivant. Mais en réalité, il exerçait au firmament de la photo, peut être même a-t-il été le plus grand vrais créateur d’images photographiques en Belgique.

Singulier et Inclassable en effet, cet alchimiste-photographe!