Une photographie moins connue de Robert Doisneau (1914-1994) montre l’artiste en pleine séance de prise de vue, dans un verger, juché sur un échafaudage. Concentré sur les réglages de son appareil, il a tombé la veste. Que photographie-t-il? Qui le photographie? On ne le saura jamais, car l’image est prise au travers du feuillage comme l’auraient fait des paparazzi, faisant du personnage un élément qui ne se distingue en rien des autres composantes de l’image, avec sa veste en parfaite transition visuelle entre le bonhomme et les feuilles des arbres.

Cette image faussement prise à la dérobée indique combien, sous des dehors de magicien de l’improvisation, Robert Doisneau pratique l’art de la mise en scène de la manière la plus méticuleuse.

Le Baiser de l’Hôtel de Ville, son image la plus connue, capture un moment intense, celui où des amoureux, seuls au monde quoique dans un des lieux les plus fréquentés de Paris, ville de l’amour, ne peuvent résister au plaisir d’un baiser. Par le plus grand des hasards semble-t-il, le photographe a réussi à capter ce moment, même si sa position, assis à la terrasse d’un café, ne peut éviter la présence dans le champ d’un autre consommateur, et le cadrage du passant à droite de l’image. Cette mise en scène — qui focalise la mise au net sur le couple au détriment des autres personnages — accrédite la spontanéité. Pourtant, quelques années plus tard, et devant les procès pour non respect du droit à l’image, avec les conséquences financières que cela implique, Robert Doisneau affirmera: ‘Il y a des tas de gens qui revendiquent d’avoir été les amoureux de l’Hôtel de ville. Et en réalité, il n’y a eu que deux personnes. Mais j’en ai, j’ai quinze, vingt – non c’est un nombre pair – huit, dix postulants. Non, non, cette photo m’inquiète un peu: ce succès montre que c’est une chose très très facile, un effet facile. Et ce qu’il y a c’est, je pense, pourquoi tant de gens s’identifient: c’est parce que c’est quand même une, un espèce de symbole d’un moment heureux. C’est ça. Alors ils auraient aimé être là, et de là à penser que c’était eux, il n’y a qu’un pas’.

Robert Doisneau explique sa méthode, qui se construit par cette contradiction apparente: ‘Je me fais un petit décor, un rectangle, et j’attends que des acteurs y viennent jouer je ne sais quoi. Alors l’imagination fonctionne. On se dit tiens, on va peut-être arriver, il va venir. Un curé avec une jambe de bois, il va venir un pensionnat de jeunes filles anglaises. Il va venir… Il arrive tout autre chose. Et comme on ne l’attendait pas, cette chose-là vous prend au dépourvu.’ ‘Observer la vie avec une patience de pêcheur à la ligne. Laisser en permanence la porte ouverte à l’inattendu. S’arrêter impérativement lorsqu’on vous demande de circuler là où il n’y a rien à voir. Regarder avec un intérêt égal les puissants et les misérables. Ne pas détourner l’objectif face au malheur, au dénuement, au pire, mais garder un regard solidaire, complice. Savoir lire chez chacun le courage, la dignité, la grâce parfois. Accumuler les moments de rencontres, de partage, provoquer le sourire, le rire parfois qui console de tout.’ ‘Les gens transportent avec eux un trésor dont ils sont complètement inconscients. C’est mon rôle social de montrer l’évidence.’

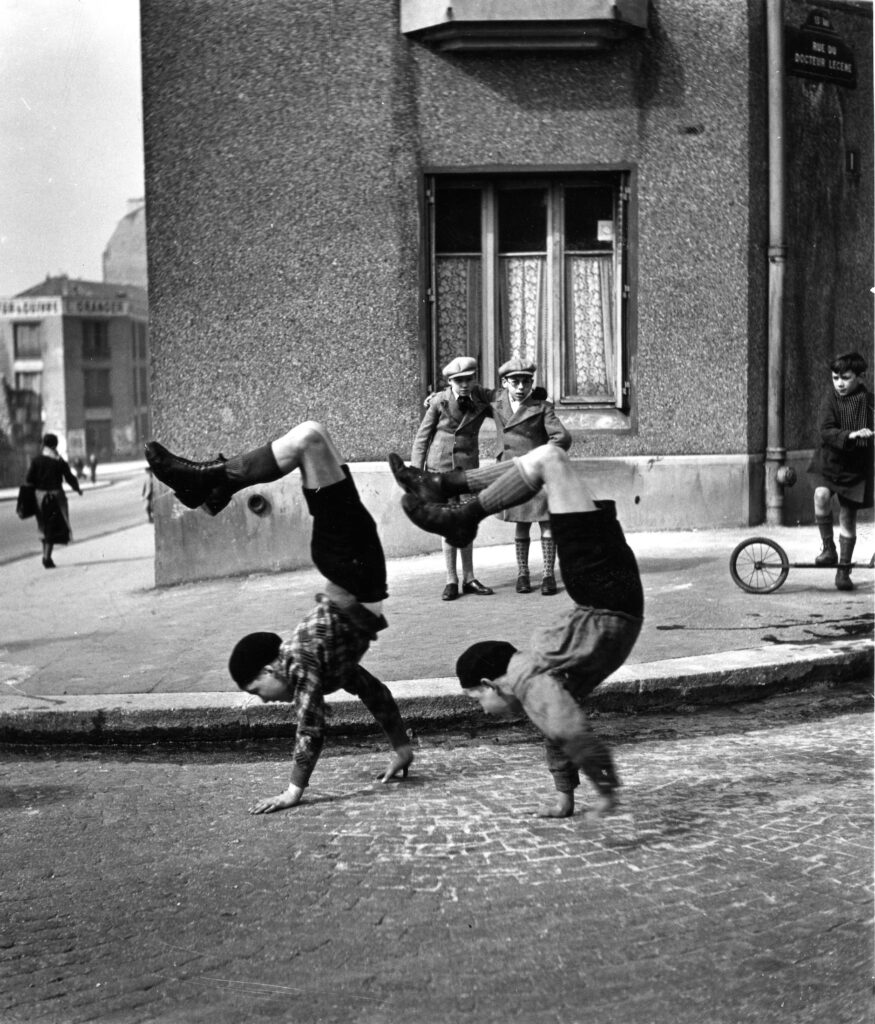

N’importe quoi peut arriver au coin d’une rue, et savoir que la magie de l’instant se conjugue à la mise en place d’un cadre préétabli ne change rien. Ainsi ces deux gamins qui marchent sur les mains, comme les acrobates au cirque, et qui circulent sur la chaussée. On s’attendait à tout, mais pas à cela. Leur habillement se ressemble, mêmes bérets, culottes, chaussettes et chaussures, même cambrure des corps. Mieux, la doublette se réplique par les deux autres petits spectateurs à l’arrière, sur le trottoir, vêtus pareils, le regard incrédule. Ces deux frères, ces deux couples de jumeaux s’entendent comme larrons en foire afin de faire croire au hasard heureux, alors qu’il s’agit d’un piège à images. Le photographe ne s’en cache pas: ‘La réalité, ça n’existe pas. On se fait la réalité. Rien que le fait de choisir l’instant qui vous arrange en face, on arrange la réalité. C’est pas du tout réel, c’est complètement fabriqué, nos histoires. On n’intervient pas en bougeant les personnages, mais on les choisit dans le temps et dans l’espace. On se met à un tel endroit où ça vous arrange. Donc… c’est… c’est une espèce de faux témoignage… ah oui… Mais on se sert de matériaux vrais, ça c’est bien. Ça donne une solidité. Mais on y croit comme ça.’

‘Je maintiens qu’il est bon de posséder un bistrot familier. Deux, c’est encore mieux’. Robert Doisneau ponctue le plus souvent la journée de travail par une pause dans l’un ou l’autre bistrot, où il rencontre des écrivains, des journalistes, des peintres. Mais surtout, il photographie le public des anonymes dans le quotidien tout à fait moyen, sans pittoresque. ‘J’entends une voix qui dit: « Est-ce qu’on peut chanter, patron? » « Oui..oui.. Si vous voulez ».

‘Je vois une chanteuse, mais vraiment la séduction qui joue tout de suite. Elle était un peu méprisante: elle dominait son auditeur d’homme rabougri. Et elle chantait Tu n’peux pas t’figurer comme je t’aime, c’est si doux d’être câlinée. Ah, c’était formidable. Alors elle a terminé sa chanson. J’ai été la voir, je lui ai dit: « Est-ce que ça vous ennuie si je fais une photo de vous? » « Non. »

‘Alors j’ai mis discrètement un peu d’argent dans la soucoupe: ça a dû lui plaire. Et j’ai deux ou trois photos d’elle.

« À quel endroit vous allez? » « Aux Halles. » « Et bien, les Halles ça nous intéresse. »

‘Et alors, on la suivit aux Halles, chez les bouchers de la Villette. Les bouchers, les tueurs, pleins de sang, qui pleuraient quand elle disait Tu n’peux pas t’figurer comme je t’aime. Elle était formidablement belle’.

‘Pierrette y allait de sa chanson, toujours la même, une complainte traînante. Complètement détachée, un rien méprisante. Un aimant qui fonctionnait si bien que nous les avons suivies des jours et des jours, des Halles à l’îlot Chalon, du canal Saint Martin à la porte de la Villette’.

‘Avant de faire une photo dans un café, je dois prendre l’équivalent d’une dizaine de litres de Beaujolais… Ça dure… pas le même jour bien entendu…. Je reviens jusqu’à ce que je fasse partie du décor. Que je sois fondu… Que je me sois fait des complices…. Alors à partir de là, on peut commencer à espérer pouvoir faire une photo. J’ai dit à Anita: s’il vous plaît, ne changez rien, ne bougez rien, je vous expliquerai après. Elle a dû se rendre compte de l’effet produit car, sans même lever les yeux, elle a gardé cette attitude de pudeur obstinée qui lui allait si bien…’

‘Cette série d’images ont été faites pour la suite d’une promenade en autocar. Je m’étais inscrit pour un Paris by night. Les gens descendaient de l’autocar et étaient serrés les uns contre les autres et entraient dans ce truc qui s’appelait Le petit balcon. Jeu de mots douteux. Il y a une scène qui représente une java vache. Autrement dit, il y a un couple de danseurs et qui à un moment, le mâle jette sa cavalière par terre, laquelle va se réfugier dans les pieds des spectateurs. Alors c’est à ce moment-là que la photo a été prise. Avant, il y a eu des essais malheureux, enfin des essais un peu moins réussis. Là, ils s’assoient sur les jambes des gens, mais c’est encore très confus. Là est carrément le gros plan, mais ça devient un peu crapuleux. C’est pas bon. Ici, il y a exactement la réserve qu’il faut entre l’acteur et le spectateur, qui participe tout de même un peu au spectacle, étant donné le côté un peu amusé du monsieur et le côté courroucé de la dame. Elle est un tout petit peu nue, ce qui contraste un petit peu avec le costume strict du touriste comme il faut. Il y a une tristesse aussi, chez cette fille. Mais elle est résignée. Pensez: être foutue par terre quinze fois dans la même soirée. C’est pas drôle. Non, non, elle était un peu fatiguée, c’est simplement ça. Oh oui, c’est ça. Meurtrie. Quelque chose de douloureux, là.’

Il serait injuste de réduire l’œuvre de Robert Doisneau à cette approche typiquement parisienne. Ce serait oublier que l’artiste se distingue par sa curiosité et son désir d’expérimenter. En 2017, Luc Terios avait eu le plaisir de visiter l’exposition Doisneau du Musée d’Ixelles en compagnie d’un technicien spécialisé du travail en chambre noire, et il était étourdissant de découvrir l’incroyable savoir et la connaissance dont Robert Doisneau faisait preuve tout au long de la chaîne photographique, et plus spécialement de la complexité, du savoir-faire et de l’inventivité — peu visible — du photographe. C’est un privilège que d’accompagner ainsi un artisan dans la transformation de la matière brute qui lui est donnée, jusqu’au produit fini qu’il nous offre.

Pour cette exposition de grande ampleur au Musée Maillol, les organisateurs ont sélectionné 400 photographies parmi les 450.000 réalisées par l’artiste. Elles sont classées en onze sections, Enfance, Ateliers d’artistes, Tirages, Collages et bricolages, Agence, Publicités et publications, Les années Vogue, Écrivains, Bistrots, Gravités, Banlieues 1943-1984, Face à l’œuvre. Avec ses 300 pages, le catalogue reprend chacune de ces thématiques en prenant le temps de les expliquer et de les remettre dans leur contexte, tout en ne lésinant pas sur la quantité ni sur la qualité des documents reproduits, ni sur les anecdotes significatives de la manière dont Robert Doisneau procède.

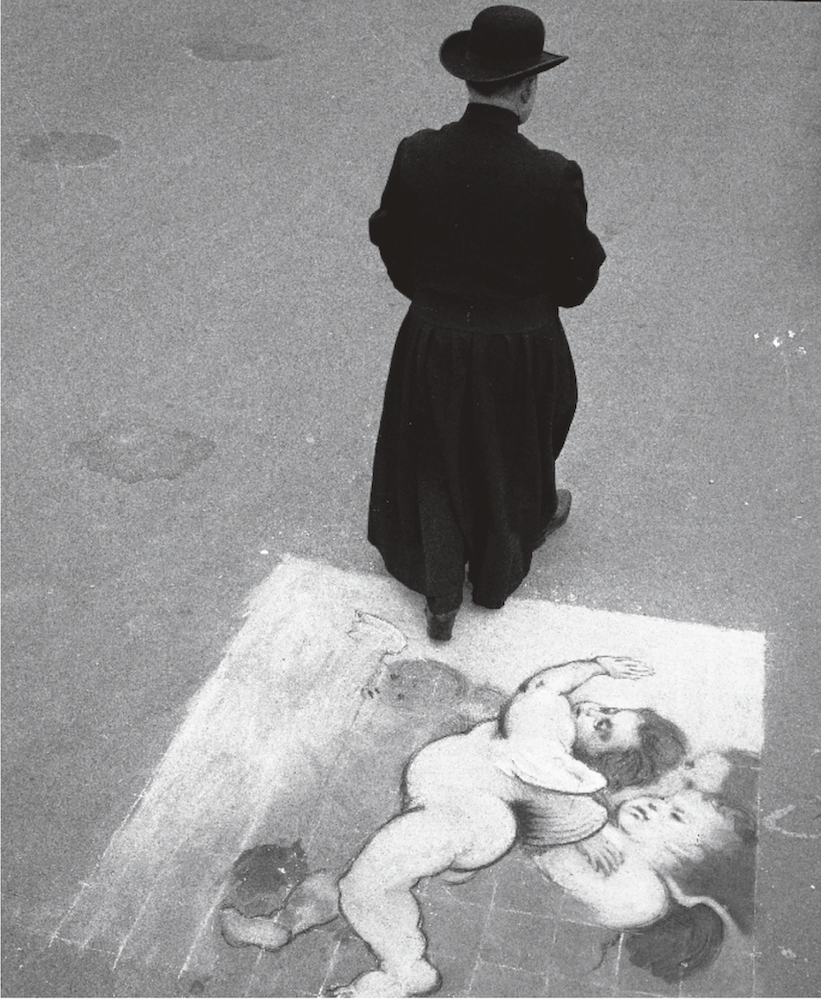

Enfin, cette exposition se tenant au Musée Maillol, on ne peut résister à ce clin d’œil réalisé en 1964, il y a plus de 60 ans, mais toujours d’actualité:

‘Ce matin-là j’avais rendez-vous avec un aéropage de concepteurs publicistes préparant une campagne pour le lancement de cuvettes en polystyrène … le camion de la maison Gougeon Transport d’œuvres d’art a ralenti ma traversée des Tuileries. L’apparition des statues de Maillol m’a fait oublier les problèmes de cuvettes. C’est à peu près à partir de ce moment que j’ai perdu le contact avec l’agence de publicité.’

Robert Doisneau, Instants Donnés

Musée Maillol

59-61, rue de Grenelle — 75007 Paris

Du 14 avril au 12 octobre 2025

Tous les jours de 10h30 à 18h30

Nocturnes les mercredis jusqu’à 22h00

https://www.expo-doisneau.com

2 réponses à “Robert Doisneau, Instants Donnés”

J’ignore si elle se trouve, mais il y a aussi une autre photo-chef d’oeuvre: un « maître d’école » débonnaire, en cache-poussière, détendu dans une cour de récréation, scrute avec bienveillance ses joyeux élèves, étant à la fois vigilant et secrètement complice. Ils forment, sans qu’il ne le sache, une farandole autour de lui, gage d’un avenir si pas radieux du moins paisible et c’est déjà tant! Doisneau était un immense magicien qui transformait la grisaille apparente en soleil, comme avec ces tout frais mariés qui, autour d’une robe blanche, contrastent avec la grisaille d’un café « banal à pleurer » comme le chantait alors Edith Piaf. Mais près d’eux un accordéoniste remplace avantageusement Mendelssohn, et on devine que c’est encore le soleil qui surgit. Tout comme encore cette autre photo iconique d’enfants de l’après-guerre qui s’éclatent parmi des carcasses de voiture car décidément le blé repousse toujours, même parmi les champs de ruines…

Aujourd’hui, malgré des décennies d’une opulence réelle mais finalement factice; face à l’émergence de nouveaux périls, la joie s’en va. Et surtout, la confiance en l’avenir.

Merci Doisneau, notre enchanteur discret.

Bonjour Vincent,

Doisneau intemporel. Il a couvert bien des thématiques différentes, des cafés de Paris aux bals mondains, des » petites gens » aux personnalités. Et même un super reportage de Palm Beach très cocasse.

J’ai eu la chance d’aller dans son atelier à Montrouge et de rencontrer ses deux filles dans le cadre d’une exposition que nous avons faite à Stavelot en 2012.

S’ouvre bientôt une exposition à la Boverie à Liège, sans doute la même qu’au musée Maillol et avec Tempora

Belle journée. Murielle