Roy Lichtenstein, figure marquante du pop art, naît en 1923. Si ce centenaire est passé relativement inaperçu l’année dernière hors des États-Unis, l’Albertina Museum de Vienne en fait sa grande exposition de ce printemps jusqu’à l’été.

Tout autant que l’art abstrait au début du 20e siècle, le pop art a redessiné les contours du champ de l’art à l’aube des années 1960. Les Golden Sixties sont issues du rêve américain qui apporte le bonheur grâce à l’abondance des biens matériels. S’en suit le rayonnement économique et socio-culturel du monde anglo-saxon. Dès le début de la guerre froide qui prolonge la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis comprennent que la culture est une arme… de domination douce. Ils chargent Léo Castelli, officier du Renseignement à la CIA — et futur marchand d’art d’importance planétaire — de mener le projet à bien, et en 1964 Robert Rauschenberg est le premier artiste américain à gagner le Grand prix de la Biennale de Venise.

Le pop art se caractérise par sa relation au monde de la consommation importé des États-Unis à ce moment, et aux clichés inédits qu’il génère dans les médias et les objets auxquels chacune et chacun est soumis au quotidien: la publicité, la bande dessinée, la télévision, le cinéma populaire, les comics, les grandes marques de produits de consommation courante. Le pop art souhaite combler le fossé entre l’art et la vie, malgré les réticences d’un élitisme jaloux de ses privilèges. Après bien des résistances, l’événement High and Low organisé par Adam Gopnik et Kirk Varnedoe sous l’égide du Museum of Modern Art de New York en 1990 reconnaît combien la ségrégation entre les arts mineurs et les arts majeurs n’a pas lieu d’être — si toutefois elle a un jour été pertinente, comme l’indique la pratique séculaire de l’humble nature morte.

Au-delà de ces généralités, chaque artiste pop développe sa propre identité visuelle, aussi facilement distinguable que la marque d’un produit dans un supermarché. Ainsi, les images de Roy Lichtenstein se reconnaissent immédiatement par l’usage que l’artiste fait des trames mécaniques. Pour rappel, dans le monde graphique la trame est un moyen artificiel d’apporter des nuances de gris ou de couleurs, de matières et de textures dans une surface qui n’en dispose pas. Comment obtenir mille nuances de gris à partir d’un noir uniforme? L’astuce est de composer cette surface à partir de points régulièrement disposés, mais variables dans leur épaisseur. On obtient ainsi une impression en autant de demi-teintes que l’on souhaite, en utilisant des points plus ou moins serrés et épais. Magnifying Glass, en 1963, le montre de manière on ne peut plus explicite.

Si l’acceptation des trivialités du monde contemporain dans l’univers artistique a été un concept rebutant à avaler, que dire alors de l’irruption des techniques industrielles dans un domaine où le fait à la main artisanal, marque exacerbée de l’individualisation expressive, semblait le graal de toute pratique artistique? Or, en 1934 déjà, avec Technique et Civilisation, Lewis Mumford analyse comment les diverses étapes de notre civilisation machinique modifient l’environnement et surtout l’idée que les humains se font de celle-ci. En pleine révolution pop, en 1964, Pour comprendre les médias de Marshall McLuhan enfonce le clou. Étudiant les transformations culturelles induites par l’imprimerie, force est de constater que, à la longue, ce médium devient plus important que les contenus qu’il transmet, parce que les contenus s’adaptent à ses spécificités. McLuhan constate encore que la pensée contemporaine agit exactement de la même façon vis-à-vis des médias: le téléphone, la télévision, les journaux, la radio. McLuhan pressent même les bouleversements qu’entraîneront plus tard les ordinateurs portables miniaturisés. Qu’aurait-il déduit des smartphones? Et des réseaux sociaux? Une phrase sonne comme un slogan et résume cette pensée: ‘Le médium est le message’.

Roy Lichtenstein peint donc selon des images médiatiques. Au passage, il faut souligner qu’en agissant de la sorte, l’artiste évoque la question des droits d’auteurs, car on sait combien certains ayant-droits profitent de la moindre aubaine pour se faire un peu ou beaucoup d’argent de poche. Mais peu importe, car pour le peintre ces images ne sont qu’un prétexte de départ. Il s’agit de transformer cette matière première en produit fini, exactement comme le fait l’industrie. L’artiste procède d’abord à un nettoyage afin de rendre la représentation plus lisible et attirante, exactement comme un emballage de produit dans un supermarché. Le peintre n’hésite pas à simplifier et modifier des éléments de l’image afin que son impact se rapproche de celui d’un logogramme ou d’un pictogramme, tout en restant une représentation bien identifiable selon les normes de la peinture classique. C’est exactement ainsi que s’est construit une bonne partie de l’art moderne, notamment avec les œuvres de Picasso ou de Fernand Léger, quand quelques indices figuratifs suffisent à donner un sens à un ensemble qui sans cela semblerait désordonné et ‘abstrait’. L’imagination du spectateur fait le reste.

On ne peut qu’apprécier la culture de Roy Lichtenstein et sa connaissance de l’histoire de l’art, tant il emprunte des références de qualité, par fragments et de manière surprenante parfois, afin de composer ses tableaux. Ce n’est pas un hasard si le thème du miroir revient avec insistance, par exemple avec ces Wallpaper with Blue Floor Interior et Glass and Lemon before a Mirror, tant on sait que pendant des siècles l’ambition de la peinture occidentale a été d’agir comme un miroir parfait. Ce n’est qu’au moment où la photographie s’est chargée de ce rôle que l’art s’est progressivement détourné de cette fonction. Toutefois, les miroirs de Roy Lichtenstein ne sont pas fidèles, car des distorsions existent entre l’original et son supposé double optique. Lichtenstein se comporte avec les chefs-d’œuvre du passé comme il le fait avec les images médiatiques: il reconstruit la scène en la nettoyant des interventions manuelles explicites du peintre, des textures, des matières et des effets propres à la peinture à l’huile.

Il n’est donc pas étonnant que Hergé ait apprécié le travail de l’artiste américain, au point d’afficher la série des Cathédrales de Monet devant sa table de travail. Le maître de la ligne claire ne pouvait que savourer l’entreprise de nettoyage en vue de rendre lisible la complexité du réel; le cerne noir distingue les choses les unes des autres comme un vitrail. Mondrian est sans le moindre doute l’artiste le plus rigoureux lorsqu’il pousse ces concepts à l’extrême, avec des tableaux abstraits réalisés d’aplats de teintes primaires cernées par des barreaux noirs, du blanc, du rouge, du jaune et du bleu, sans la moindre variation. Hergé et Lichtenstein seraient ainsi des Mondrian figuratifs, à l’âge des médias.

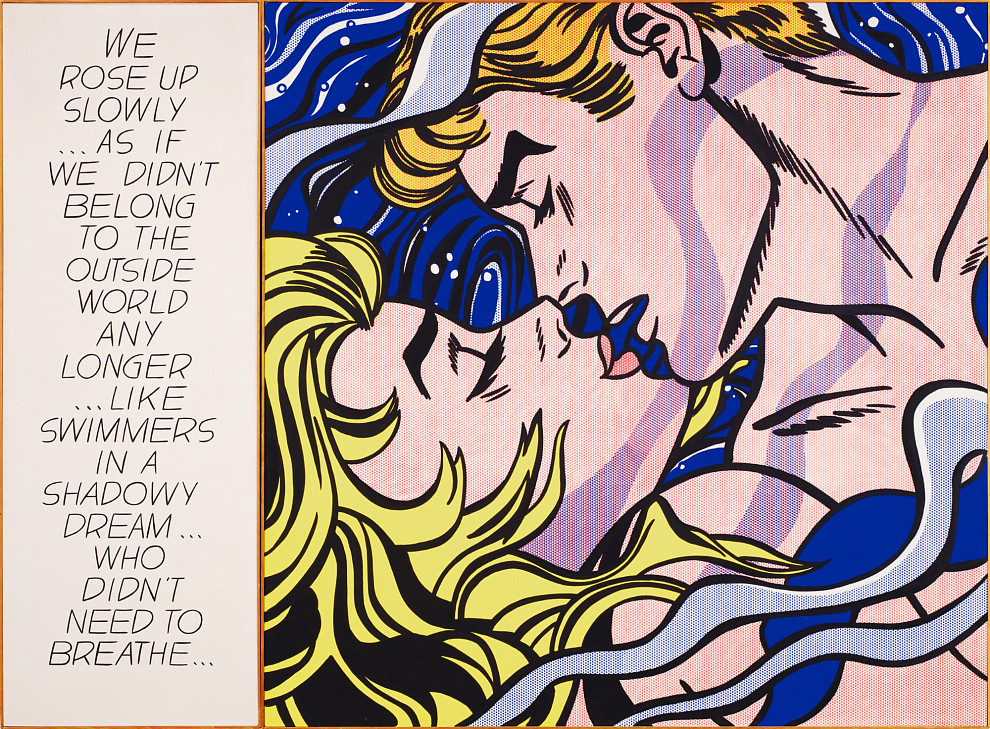

Mais si l’art n’était incarné dans une poétique qui le nourrit, il ne serait qu’un exercice conceptuel. On ne dira jamais assez le rapport au monde aquatique que Lichtenstein entretient, ce qui le sauve d’une production éthérée, voire désincarnée. We rose up slowly montre l’image d’un couple enlacé dans un tourbillon d’eau, une scène introduite par ‘Nous émergions lentement… comme si nous n’appartenions plus au monde extérieur… comme des nageurs dans un rêve ombragé… qui n’avaient pas besoin de respirer’. L’eau et l’air envahissent cette image, dans un moment d’émotions plurielles et de sensations physiques intenses. Suffoquer, c’est manquer d’air. Avec quelques décennies d’avance, Lichtenstein visualiserait ici la démarche artistique de Bill Viola, ou la poussée d’adrénaline que déclencherait un challenge Tik-Tok, un mélange de volupté et de mort, tous sens confondus. Graphiquement, les cheveux deviennent des algues, tandis que le graphisme noir se transforme en anguilles ou en petits poissons.

On comprend mieux l’obsession du peintre pour les trames d’imprimerie: elles rejoignent le monde aquatique parce qu’elles sont perçues comme la série de bulles potentielles contenues dans une bouteille de champagne. Elles explosent en image et pétillent en particules effervescentes au moment où le bouchon saute. Ainsi, Roy Lichtenstein choisit les vignettes de bandes dessinés autant pour leurs versants machiniques et médiatiques que pour leur réserve de bulles, et leur graphisme tout en souplesse comme un poisson qui se meut dans l’eau au gré des tourbillons émotifs de la vie.

Roy Lichtenstein, A Centennial Exhibition

Albertina Museum, Albertinaplatz, Vienne

Du 8 mars au 14 juillet 2024

Tous les jours de 10 à 18h

Mercredi et vendredi, nocturne jusqu’à 21h

https://www.albertina.at/en/exhibitions/roy-lichtenstein-2024/

2 réponses à “Roy Lichtenstein, l’exposition du Centenaire”

I have always loved his works. See them here brings back many memories of my younger days!

«Glass and Lemon…» Wwwwaouw!

Et quelle belle fin d’article: «et leur graphisme…»